Vol.7 梅田先生インタビュー

情報基盤センターウェブマガジンのVolume 7となる今回は、2024年2月に本学情報基盤センター・スーパーコンピューティング研究部門の教授に着任された梅田隆行先生に、ご専門のコンピュータシミュレーションやプラズマ科学に関するこれまでの研究の歩み、そして今後の展望についてお話を伺いました。(聞き手:統合URA本部 谷村 英樹)

─ まず、先生のご経歴について教えていただけますか。

梅田 京都大学工学部の電気電子工学科を卒業しました。もともとは電気系のハードウェアの研究志望だったんですが、SFや宇宙に興味があり、研究室の選択で宇宙関連の研究室を選びました。ただ、元々はハードウェア系の室内実験をやりたいと思っていたのに、じゃんけんで負けてしまって(笑)、ソフトウェア系の数値実験の道に進むことになりました。その後、大学院では情報学研究科の通信情報システムが専攻だったのですが、実際には宇宙物理に関わるコンピュータシミュレーションの研究を行っていました。

京都大学卒業後はアメリカのUCLAに行き、地球物理系の研究所で、やはり宇宙関連のコンピュータシミュレーション研究を続けました。その後日本に帰ってからは、名古屋大学の地球物理系の研究所で、宇宙関連のコンピュータシミュレーション研究をやりつつ、コンピュータシステムの導入と運用にも携わりました。北海道大学では、専門としてはコンピュータ科学に軸足を置きつつ、引き続き宇宙関連の研究にも、出来る範囲で取り組もうと思っています。

─ 大学院でも宇宙関連のシミュレーションを専門にされていたとのことですが、具体的にはどのようなテーマに取り組まれていたのですか。

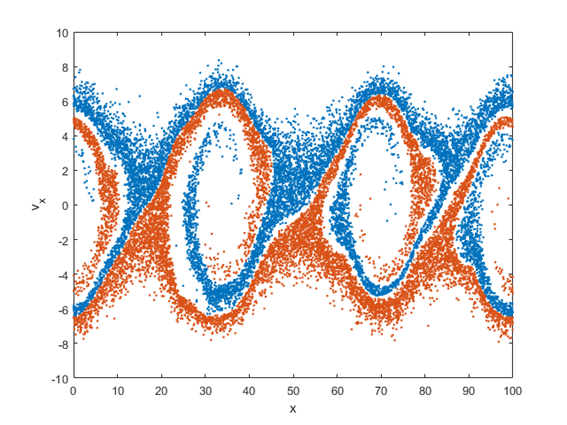

梅田 宇宙空間に存在するプラズマの粒子一つ一つをコンピュータで追跡するシミュレーションを行っていました。当時としては扱っていた粒子数が非常に多く、10億から100億個にのぼる粒子を数週間かけて計算していました。対象としていたのは地球周辺のプラズマで、特に人工衛星のアンテナが検出する未知の波動現象について調べていました。これらは、プラズマに溜まったエネルギーが放出される際に、特有の電磁波として観測される現象ですが、シミュレーションを通じて、そのメカニズムを明らかにしようとしていました。

─ その研究の背景としては、人工衛星で観測されたプラズマ波形のデータを解析する必要性があったということでしょうか。

梅田 そうですね。ただ当時は、波形データそのものはデータサイズが非常に大きく非常に扱いにくかったので、データを周波数スペクトルに変換して地上に転送するのが一般的でした。しかし、そのようなスペクトルデータではスペクトルが複雑に広がる理由や仕組みは理解できていませんでした。そこで私は、当時最先端だった直接的な波形観測で得られる波形データそのものに注目し、その発生メカニズムをコンピュータシミュレーションで解明しようとしていました。

─ 当時、先生が取り組まれていたコンピュータシミュレーションは、一般的なN体シミュレーションとは少し違っていたのですね。

梅田 そうです。一般的なN体シミュレーションは粒子同士の相互作用をすべて計算します。そうすると、計算の負荷が粒子数の2乗に比例するので、粒子数をあまり多く設定できません。多くてもせいぜい数万~数十万個程度にとどまっていました。一方、私が扱っていたプラズマの粒子シミュレーションは、粒子データを格子(グリッド)に置き換えて「場」として扱うため、粒子間の直接的な相互作用を計算せずに済みます。その結果、計算量が大幅に削減(粒子数に比例)するので、10億~100億個といった大規模な粒子数を扱えるという特徴がありました。

─ その後、UCLAへ移られてからも同じ研究を継続されていたんですか?

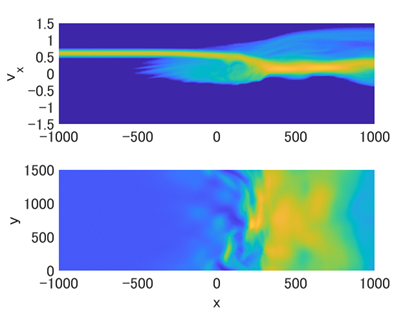

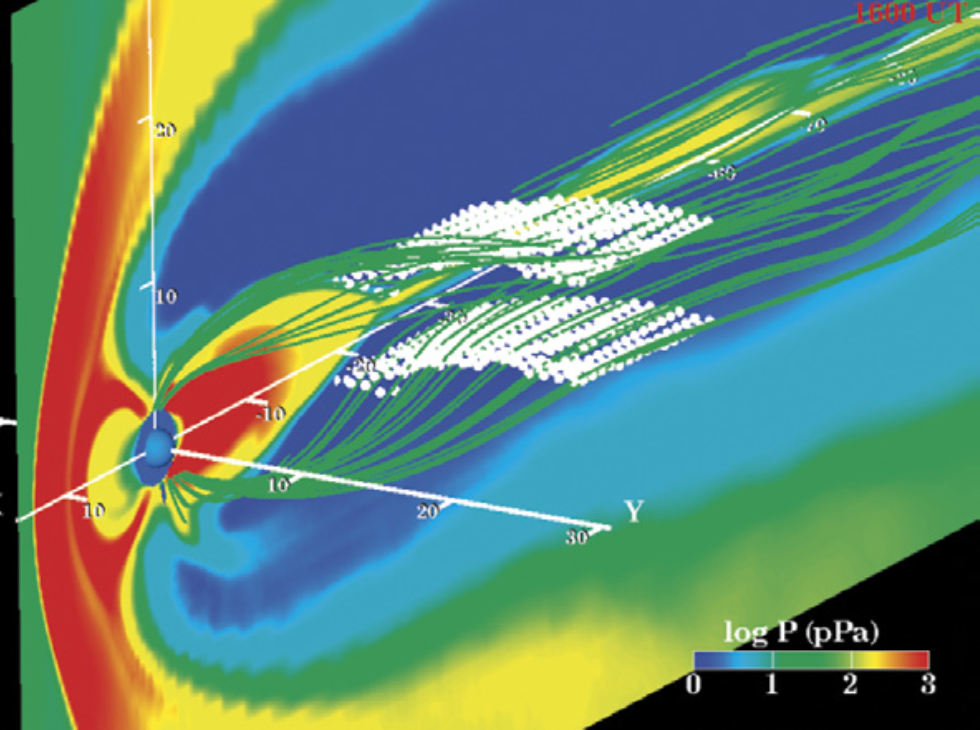

梅田 UCLAではシミュレーションの手法が大きく変わりました。プラズマ粒子の細かな動きを追うのではなく、プラズマを流体として扱い、太陽風が地球磁場に与える影響をシミュレーションしていました。具体的には、磁場を伴って高速で吹き付ける太陽風が、地球の磁場をどのように変形させるかを計算していました。この分野は、現在では宇宙天気予報へ実用化が進められている研究分野ですが、当時の私の研究は、主に実際の観測データをもとにしてシミュレーションを行う、いわゆるデータ駆動シミュレーションでした。

─ UCLAでは、地球の磁場に影響を与える太陽風の流体シミュレーションをされていたとのことですが、具体的にはどのような研究でしたか。

梅田 当時は人工衛星が複数飛ばされ、地球周辺の現象を同時に観測できるようになった時代でした。こうした衛星が検出した現象を正しく理解するには、まず地球磁場の構造を正確にシミュレーションで再現する必要があります。そこで私は、実際の衛星観測データから磁場構造を再現し、その磁場の中でプラズマ粒子であるイオンがどのように運動して衛星に到達するのか、ということを調べていました。

Ashour-Abdalla, M., J. M. Bosqued, M. El-Alaoui, V. Peroomian, T. Umeda, and R. J. Walker (2008), Modeling PSBL high speed ion beams observed by Cluster and double star, J. Adv. Space Res., Vol. 41, 1598—1610 (https://doi.org/10.1016/j.asr.2007.04.018) より引用

─ その後、日本に帰国されて名古屋大学に移られましたが、どのような研究をされていたのでしょうか。

梅田 名古屋大学では再び粒子シミュレーションを中心に行いながら、新しい数値シミュレーション手法の開発や並列計算にも取り組みました。所属は当時の太陽地球環境研究所(現在の宇宙地球環境研究所)で、教育面では再び工学部の電気系にも関わることになり、久しぶりに馴染みのある分野に戻ったような感じでした。研究対象も地球周辺に限らず、天文学寄りのテーマにも挑戦しました。特に高エネルギー粒子が相対論的な速度まで加速されるメカニズムを、プラズマ物理の視点で解明するという課題に取り組んでいました。この研究は、天文分野の人たちと協力して行っていました。

─ 現在はどういった研究をメインにされているのでしょうか。

梅田 20年ぐらい前は、コンピュータの性能がどんどん上がっていた時代だったので、「未来のコンピュータ環境で動かすこと」を念頭に置いて、シミュレーション手法や並列プログラムの開発をしていました。しかし今は、コンピュータ(CPU)の性能が頭打ちになり、GPUスパコンや量子コンピュータの登場など、コンピュータ環境が目まぐるしく変わっています。そのため最近は、どちらかと言うと既存の計算機環境を念頭に、「何か計算したいテーマがあった時にそれをいかに効率よく解くか」というシミュレーション手法の研究が中心になっています。対象は宇宙や物理、数学など何でも構わないのですが、コンピュータサイエンスの中でも特に計算精度と計算速度の両立に焦点を当てたアルゴリズムの研究を行っています。今は研究そのものに時間を割くのが難しいですが、宇宙プラズマの研究も趣味の研究として続けていきたいですね(笑)。

─ では、次に先生が現在、この情報基盤センターでどのようなお仕事をされているのか教えてください。

梅田 一言で言うと、スーパーコンピュータ関連の業務ですね。今年4月から新しいスーパーコンピュータが稼働しましたが、私自身は1年ちょっと前に着任しましたので、その時点ではスーパーコンピュータ導入の仕様は既に決定していました。そのため、システム設計自体には関わっていませんが、導入されたシステムをどのように活用するか、具体的にはユーザーが使いやすい形でサービスを提供するという、実際の運用面での設計をこれまで進めてきました。現在のフェーズとしては、7月からの本格的な運用に向けて動作を確認している段階です。(注:本インタビューは2025年5月に行われた。)

─ 現在はどのような体制でその作業を進めているのですか?

梅田 スーパーコンピューティング研究部門の教員3名に加えて、複数の技術職員で運用にあたっています。実際に直接作業に関わっているスタッフや事務職員も含めると、全部で10名くらいの体制でしょうか。前職でのコンピュータシステムの運用とは勝手がだいぶ違うので、多少ご迷惑をお掛けしつつも、いろいろな方に助けて頂いてなんとかやっています。

─ 例えばどういう研究者に使ってほしいか、というようなメッセージはありますか?

梅田 スーパーコンピュータは大学の施設ですので、まずは北海道大学内の研究者に広く使っていただきたいです。前のシステムは利用率が90%以上と高く、多くの研究者にご利用いただきました。導入設計の段階では大口のユーザーへのヒアリングも行われたそうですし、前のシステムで好評だった使いやすいサービス体系も維持していますので、新システムも引き続き安心してご利用いただきたいです。あとは、今回の更新では、北大のスーパーコンピュータとしては初めてGPUスパコンが導入されました。こちらはまだどのくらいお使いいただけるかは未知数なところがありますので、今後は新たな利用者の新規開拓にも力を入れていきたいですね。

─ システムが新しくなったのに性能が上がった実感がなかったり、遅くなったように感じたりすることは、実際にあるのでしょうか?

梅田 あり得ますね。まず前提として、ここ10年ぐらいCPUコア単体の性能は上がっていないのですが、CPU単体の性能を上げるために、コア数を増やしてきました。ですが、CPU単体の消費電力も上がってしまって…。なので、消費電力を減らすために、カタログスペック(理論演算性能)に影響しない範囲で論理回路を削減したりしていますが、大抵これが悪さをしています。最新のCPUだと、論理回路の削減にコンパイラが対応していなかったりして、何年後かにコンパイラのバージョンが上がって急に速くなったというか、元の速度に戻ったりします。あとは、CPUコア単体の性能は上がっていないので、スパコンの性能を実感するには、やはり並列計算をしないといけない、ということになります。スーパーコンピューティング研究部門ではプログラムの並列化や性能分析を行っていますので、計算を速くしたいという要望があるユーザーには是非ご相談いただきたいですね。

─ ありがとうございます。少しプライベートな話題になりますが、研究活動を通して面白かったエピソードや印象的なプロジェクトなどはありますか。

梅田 プロジェクトとしては「京コンピュータ」やスーパーコンピュータ「富岳」を使ったシミュレーションに関わったりしています。また、衛星関係のプロジェクトにも参加しています。自然科学の中でも宇宙科学は特に観測至上主義的なところがあるので、シミュレーション系の研究者は一般的に、まず観測データが出てから本格的に動き出すことが多いですね。特に(というか、ほぼ常に発生するのですが)予想外のデータが出たときに、「どうやって計算で再現するか」というところから試行錯誤を始めています。

─ その中で特に楽しかったことや苦労したことはありますか?

梅田 一番楽しいのはやはりプログラムを書く作業ですね。特に10年くらい前に、京コンピュータ向けに並列シミュレーションのプログラムを一生懸命書いていた頃が、研究者として一番面白く感じていました。数カ月くらいかけてプログラム開発を行っていましたが、とても楽しい時期でした。

─ その中で、一番達成感を感じたことは何でしょうか?

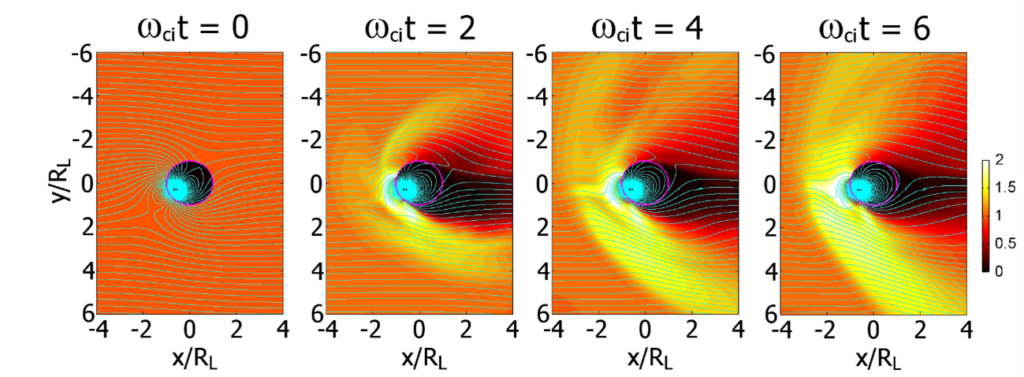

梅田 一番印象に残っているのは、2012年頃に京コンピュータを使って行った大規模な計算です。格子点を2兆以上使った流体計算を行ったのですが、後になって、それが当時世界最大規模の計算だったということを知りました。当時はまったく意識していませんでしたが、今から10年ほど前の国際会議で、「1兆格子が世界最大級」という話を聞いて、「いや、自分はもっと前に既に2兆格子の計算をやっていたんだけどな……」と思ったことがあります(笑)。

─ それは何か公式記録とかには残っていないんですか?

梅田 残念ながらワールドレコードのような公式な記録には載っていないですね。当時はそれが世界最大規模の計算だったとは全く思ってなかったので(笑)。

Umeda, T. and K. Fukazawa (2015), A high-resolution global Vlasov simulation of a small dielectric body with a weak intrinsic magnetic field on the K computer, Earth Planets Space, Vol. 67, 49 (https://doi.org/10.1186/s40623-015-0216-0) より引用

─ それでは最後に、先生は北大に来られてまだ日も浅いですし、北大の若い研究者へのアドバイスなどあればお願いします。

梅田 若い人には、やっぱり研究を楽しんで続けてもらうことが一番ですね。楽しくないと研究は長続きしません。

─ 今は若手研究者が置かれている状況がかなり厳しいと思うんです。競争が激しく、皆さん辛そうな印象を受けますが、実際のところいかがでしょうか?

梅田 確かにその通りだと思います。一番の原因は、若い人たちのポストがほとんど任期付きになっていることですね。それに加えて、研究予算を取るための申請書や報告書の作成が非常に大変で、それが若手の大きな負担になっています。以前は教員に一定の研究費が割り当てられていて、自分で予算を取れなくても何とか研究が続けられましたが、今は自分で予算を獲得しなければ研究ができない状況です。

─ その状況を改善するためにはどうしたらよいでしょうか?

梅田 改善するには、大学や組織としてまとまった資金を確保する必要があります。そのためには、シニアの教員が積極的に書類作成などを担当して、若い研究者が研究に専念できる環境をつくるしかないと思います。私自身も今は、書類仕事と雑務ばかりしていますね。若手には雑用をできるだけ回さないようにして自由な環境を与えて、口出しせずに資金だけ出すのが理想的です。

─ それが若い研究者には理想的な環境ですよね(笑)。ありがとうございます。最後に、先生は子どもの頃はどんな子でしたか?好きなものなどありましたか。

梅田 子どもの頃からSFがとても好きでしたね。特に小学生の頃から『スタートレック』に夢中でした。

─ 幼少期から宇宙に興味を持っていたんですね。そうした興味は中学、高校時代も続いていましたか?

梅田 ずっと変わらずでした。あとは海外ドラマの理系の主人公に特に惹かれていましたので、理系に進む以外の選択肢はなかったです。

─ スポーツなどはどうでしたか?

梅田 小中高は卓球をやっていましたね。

─ 意外とスポーツもされていたんですね。ところで、友達とグループで過ごすタイプでしたか、それとも一人でいる方が好きでしたか?

梅田 一人でいるほうが好きですね(笑)。

─ なぜこんな質問をしたかといいますと、シミュレーション研究って、長時間プログラムに没頭する必要があるので、一人で作業するのが好きな人に向いている気がします。おそらく一般の人には辛い作業かもしれませんが。

梅田 そうですね。私は全く苦にならないです。ただ、これは人によってかなり向き不向きがあると思います。仮に研究テーマを決めるときにじゃんけんに勝って実験系の道に進んでいたとしても、それはそれでやれていたと思いますが、私の代わりにシミュレーション分野に行った人は多分続かなかっただろうと思います。

─ なるほど。では、神様はちゃんと適材適所に配置していたわけですね(笑)。今日は先生の人柄や色々なお話が聞けてとても良かったです。ありがとうございました。

———— 略歴 ————

梅田 隆行 Takayuki Umeda

北海道大学 情報基盤センター副センター長 教授

1999年3月 京都大学 工学部電気電子工学科 卒業

2001年3月 京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システム専攻 修士課程 修了

2001年4月-2004年3月 日本学術振興会特別研究員(DC1)

2004年3月 京都大学 大学院情報学研究科 通信情報システム専攻 博士後期課程 修了

2004年4月-2006年3月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 地球物理学研究所 大学院研究員

2006年4月-2007年3月 名古屋大学 太陽地球環境研究所 附属ジオスペース研究センター 助手

2007年4月-2015年7月 名古屋大学 太陽地球環境研究所 附属ジオスペース研究センター 助教

2015年8月-2015年9月 名古屋大学 太陽地球環境研究所 附属ジオスペース研究センター 講師

2015年10月-2018年8月 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 附属統合データサイエンスセンター 講師

2018年9月-2024年2月 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 附属統合データサイエンスセンター 准教授

2024年2月-2025年3月 名古屋大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 客員教授

2024年2月-現在 北海道大学 情報基盤センター 教授

2024年2月-現在 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 客員教授