Vol.6 原渕先生インタビュー

情報基盤センターウェブマガジンのVolume 6となる今回は、北海道大学 WPI(World Premier International Research Center Initiative)拠点-ICReDD(Institute for Chemical Reaction Design and Discovery: 化学反応創成研究拠点)(※1)の原渕祐先生に、お話を伺いました。原渕先生(※2)は、ICReDDにて融合研究コーディネータ・特任教授として活動されている理論化学・計算化学を専門とする研究者です。スーパーコンピュータを活用した反応経路探索により、新しい化学反応や材料設計を行い、光化学や光触媒の研究にも取り組んでいます。計算と実験を融合させる革新的な研究を推進し、国内外の研究者と協力しながら化学の未来を切り拓くことを目指しています。

(聞き手:統合URA本部 谷村 英樹)

― 本日はよろしくお願いします。北海道大学情報基盤センターから来ました。

まず、スーパーコンピュータの利用についてお聞きしたいのですが、先生の研究内容とそれに関する課題、現在取り組んでいることについてもお話しいただければと思います。

原渕 僕たちの研究室は、2019年から継続して北大の計算機センターを利用させてもらっています。具体的な数字だと、大体計算機センター全体の10%くらい使っていると思います。これは恐らく最大クラスの利用量でしょう。WPI-ICReDDにおける「前田ERATO化学反応創成知能プロジェクト」(※3) としての活動において利用させてもらっています。北大には、現在、量子化学・理論化学分野の日本トップクラスの研究者が集まり、6つの研究室(教授4人、Jr. PI2人)が連携して、非常に活発に研究活動を進めています。これらの6研究室は現在、計算を活用するICReDD拠点に寄与しています。

― 先生のご専門は化学ですよね?

原渕 そうです。でも、僕らの研究は物理にかなり近い物理化学という分野です。我々の分野では、原子の動きをシミュレーションすることで化学反応を解析するので、理論物理に近い考え方をします。ただ、私が所属する研究室は、その中でも化学反応や材料を対象とした応用寄りな研究をしています。ICReDDの目標は、計算・情報・実験の多数の研究室を一つの建物に集約し、化学反応の創成を革新することです。英語で表現すると “Revolutionize Chemical Reaction Design and Discovery” という目標に向かって研究を進めています。

― なるほど、つまり、化学反応の発見や創成に革命を起こすということですね。

原渕 その通りです。従来の有機合成は、繰り返しの合成実験と経験則に基づいて進めるものが主流でした。しかし、僕たちは物理の法則を基に反応を予測し、さらに情報学を組み合わせて新たな反応や材料を設計する新しい方法を模索しています。これがICReDDの基本的なアプローチです。具体的なプロジェクトとしては、計算や情報技術を活用して、比較的原子数の少ない系に対して化学反応を解析・設計する研究が進められてきました。最近では、有機分子触媒と呼ばれる200原子を超えるような触媒分子の設計や、メカノケミカル合成といって、例えばボールミルと呼ばれる装置で物理的に原料をすり潰すことで化学反応を促進する手法、ポリマー、例えばゲルなどの高分子材料の研究や、がん治療や創薬といった医学領域にも関わっています。

この拠点の特徴は、何といっても「計算・情報・実験の融合」です。拠点長の前田先生は僕と同じ量子化学の専門家で、そうした理論的な基盤の上にプロジェクトが展開されています。

― あと、ICReDDでは、海外の研究者との連携も多いと思いますが、例えばノーベル賞学者のリスト先生とはどんな形で共同研究をされているんですか?

原渕 リスト先生とも一緒に研究を進めています。毎年、日本に来てくださっており、ノーベル賞受賞後も頻繁に来日されています。この前、日本に来られたときも、一緒に研究について議論しましたし、拠点のパーティーや交流イベントにも参加して下さり、日本の文化を楽しまれていました。

文化交流という意味では、ICReDDには、海外の研究者が多数所属していますので、交流会を積極的に行い、日々のコミュニケーションを大切にしています。また、実験・情報・計算の異なる専門分野の研究グループが、ひとつの部屋で共同して研究活動を行っている、ワンルーフの環境が1つの特徴です。日常的に顔を合わせて議論を交わすことで、分野横断的なアイデアが自然と生まれ、研究活動の活性化につながっています。

ここまで、お話しした内容で、大体ICReDDの研究や日常のイメージは掴めましたか?

― はい、なんとなくイメージは掴めたと思います。ありがとうございます。

原渕 さて、せっかくなので研究内容をもう少し詳しく紹介させてください。内容としては、量子化学の分野の話なので、かなり難しい話になります。でも、積み上げていけば理解できる話です。みなさん、理系の方ですか?

― 私はもともと物理が専門です。

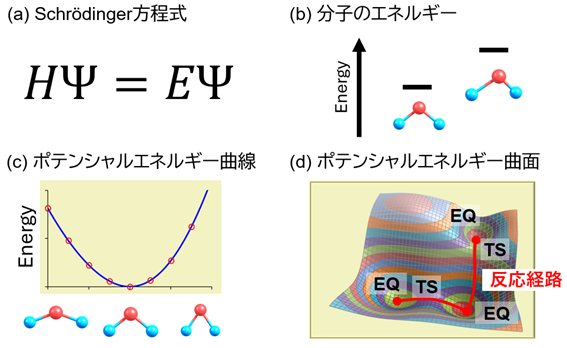

原渕 それなら問題ないですね。まず、専門用語のポテンシャルエネルギー曲面というものについてお話しします。シュレディンガー方程式、量子力学の基本方程式です。

この方程式を使って計算を行い、そこから化学反応を予測したり、新しい材料をデザインしたりするのが僕たちの研究です。まず、シュレディンガー方程式(図1a)を解く手法として、例えば、有名なものにはDFT(密度汎関数理論)があります。

DFT計算を使うと、分子構造のエネルギーを評価できます。例えば、水分子では、通常の構造の方が異常な構造よりもエネルギーが低く、安定しています(図1b)。この計算は未知の分子にも応用でき、構造が少し変化するとエネルギーも滑らかに変わります(図1c)。これをグラフにすると、エネルギーの低い「谷」は私たちの身の回りの分子が存在する安定な分子の構造に対応し、高い「山」は不安定な構造を表します。

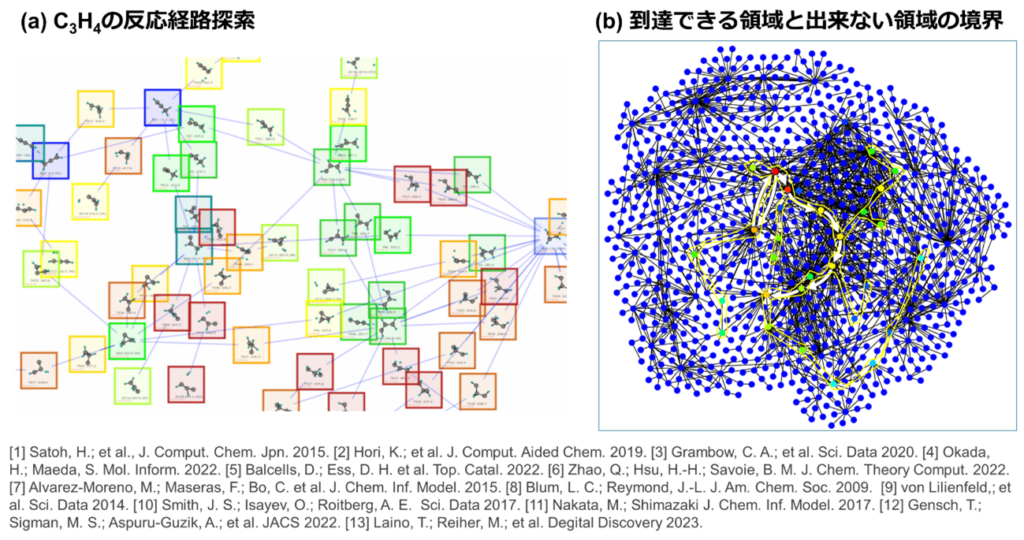

さらに、三次元以上の空間で考えると、多くの谷や山を持つポテンシャルエネルギー曲面が描けます(図1d)。化学反応は、この曲面上で谷から谷へ移動するプロセスであり、反応経路は山と谷の間をボールが転がるような動きと考えられます(図2a)。

ちょっと考えてみてください。高い山と低い山、どちらが越えやすいと思いますか?

― それは低いほうですね。

原渕 そうですね。山が低ければ低いほど、反応は起こりやすくなります。例えば、細かい単位の話は置いておいて、山の高さが40のエネルギー障壁を越えるのにかかる時間が10⁻⁶秒(一瞬)だったとしましょう。一方で、100の高さの山を越えようとすると、それには1日くらいかかる、みたいな具合に、山の高さと反応時間には関係があります(図2b)。この障壁を計算すれば、その反応がどれくらいの頻度で起こるのか、あるいはほとんど起こらないのかを予測できるわけです。この「反応経路」というのは、我々の研究分野の1つのキーワードになります。反応経路を計算し、その障壁を求めることで、反応の可能性を評価することができます。ただ、この計算をすべての反応に対して求めようとすると、急に難しくなるんです。

その難しさを、わかりやすく説明すると、ここが札幌で、目的地が小樽だとします。今いる札幌から小樽まで、真っ暗闇の中で、足元の傾きしかわからない状態で進んでください、と言われたらどうでしょう?

― 地図を持っているわけではないんですね(笑)。

原渕 そうです。地図も方位磁針も無いと思ってください。とても難しいと感じると思います。でも、反応経路を計算することはさらに難しくて、足元の傾きしかわからない状態で、小樽まで「最も低い山を通って進んでください」となるわけです。これはもう、普通に考えたらできませんよね?我々が生活するたったの二次元の地図上の空間でも難しいのに、分子の場合は10次元、30次元という超空間の中でこの経路を見つけなければなりません。実際以前は、この「ある安定構造から、反応経路を逆のぼりして別の構造を探すのは困難」と考えられていました。でも、前田理先生と大野公一先生の研究がこれを可能にしました。

たとえば、黒いボール3つ(炭素)、青いボール4つ(水素)の構造があったとして、「これらのボールを使って最も安定な構造を探索してください」といった問題をコンピュータに解かせると、膨大な数の構造が出てきます(図3a)。このように、反応経路が次々とつながって、分子の様々な構造変化を計算したネットワーク上のデータを、反応経路ネットワークと呼んでいます(図2dと図3a)。この技術は、前田先生が20年以上研究してきた分野で、僕も10年ほど一緒に研究させてもらっている「反応経路探索」(※4)と呼ばれる技術です。

この技術によって、人間が予測して決めるのではなく、コンピュータがポテンシャル曲面上の反応経路を自動的に探索することが可能になりました。これがICReDDがもつ最先端技術のひとつです。

では、この技術によって何ができるのか考えてみます。たとえば、2つの分子を混ぜて反応させるとします。実験では、生成物が観測されれば「反応が起こった」と言えます。しかし、計算では話が違います。単に「反応が起こりそうだ」ということは計算できますが、それだけでは不十分なんです。

反応経路の探索結果をグラフ・ネットワークという表記に変換すると、反応の経路が線として可視化されます(図2c)。このネットワークを反応経路ネットワークと呼んでいます。通常は、このネットワークを辿ることで、ある反応物がどのように生成物へ変化するかを計算します。しかし、これだけでは「この反応が確実に起こる」とは言えません。なぜなら、実際には複数の経路が存在し、「別の反応が進行する可能性がある」からです。ある経路が見つかっても、もし別の経路が存在していて、そちらのほうが有利なら、反応は別の方向へ進んでしまうかもしれません。

そこで、我々の研究プロジェクトでは「他の反応が進行しない」ことまで証明するために、すべての可能な反応経路を探索し尽くし、反応が到達できる領域とできない領域の境界線を引くということをしています(図3b黄色)。こうして初めて、ある反応が起こるかどうかを理論的に判断できるわけです。こういうアプローチをとっている研究は世界中見ても珍しいです。

これには莫大な計算量が必要になりますが、そのほとんどが反応が進行しない不要な部分です。ただし、反応が起こらない領域も含めて計算することで、本当に起こる反応を見極めることができます。ICReDDやERATOプロジェクトでは、この手法を活用した研究を進めています。この計算を実行するためには膨大な計算リソースが必要になりますが、北海道大学のスーパーコンピュータ(スパコン)をフル活用することで実現しています。

― 例えば、北大のスパコンでどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

原渕 この計算をした当時だと、1,000コアから2,000コアを使って3日から4日くらいですね。この研究はスパコンなしでは成り立ちませんし、ここまで進めることは出来ませんでした。僕たちは計算を使って物理的な原則から反応を予測する研究を進めているので、計算コストがかかるのは仕方ないんです。

― スパコンを使う前、例えば前田先生たちはどうされていたんですか?

原渕 実は、僕たちはスパコンセンターで借りている計算リソースと同等レベルの計算設備を、自分たちの研究室にも持っていて、そちらで研究を進めています。

― つまり、研究室内の計算機でも対応していたということですか?

原渕 そうです。でも、僕個人としては北大スパコンの方が安定していて継続的な計算研究に向いていると感じています。特に、自前の計算機は、計算機の管理や、大量のマシンを運用すると避けることのできないコンピュータ周りの機器トラブルに対応する必要がありますが、計算機センターでは計算機の管理は全て対応してもらえます。現在、前田先生は自身の計算機を使うことが多いですが、僕はメインで北大のスパコンを使っています。

― スパコンの使い勝手についてはどうですか?

原渕 素晴らしいと思います。ICReDD拠点内にある計算機と同じくらい使いやすいです。拠点内の計算機は自分たちで好きなようにチューニングしているので、内部での連携研究において便利ですが、北大のスパコンは使いやすさと性能においてそれ以上だと思います。特に良い点は、対応がとても丁寧であることですね。

― 例えば、どんな対応をしてくれたんですか(笑)?

原渕 最初に使い始める際に、自分たちのプログラムがスムーズに動くように環境を整えてくれるんです。これがあるだけで、計算機の使いやすさが格段に変わります。「こういうソフトを入れてください」といった要望を出すこともできるのもありがたいです。実際、僕もこの前、要望を出しましたが、しっかり対応してもらえました。総合的に見て、北大のスパコンは僕たちにとって最も使いやすい計算機です。本当に満足しています。

― 北海道大学のスパコンは最近(2025年4月)新しくなりましたよね? それによって研究環境は改善されそうでしょうか?

原渕 実はそうとは言いきれない部分があります。それは、必要な計算機スペックが研究毎に異なっているためです。僕たちの研究にとっては、台数とコア数が多いほど有利なんです。そして、反応経路の計算はすべて並列処理が可能なので、インフィニバンド等(※5)の高速なネットワークは必要無いように設計されています。

― メモリはあまり関係ないんですか?

原渕 はい、ほとんど関係ないですね。とにかくトータルでの計算コア数(計算機の台数)が多ければ多いほど計算が速くなるタイプの研究なので、実は、他のシステムにおいてですが、マシンが新しくなったからといって、劇的に改善したという実感がないこともあります。

― 例えば、GPUが搭載されて処理が速くなった、というような変化はありますか?

原渕 今の僕たちの研究では、速くならない可能性が高いです。

GPU導入については、ターゲットユーザーを明確にしてから判断すべきだと思います。たとえば量子化学計算を加速したいなら、コア数重視の方が良いでしょう。GPUサーバーは、機械学習やGPUシミュレーションを年間通して行う研究には効果的です。一方で、プログラムやシステム開発のような用途では、計算機センターのような共用サーバーが適さない場合もあります。研究内容だけでなく、ユーザーの研究スタイルを知ることも大事ですね。

加えて、最近は、実験研究を行うグループによる計算機利用が進んでいると思っています。現在の研究の状況的には、ほとんどの実験研究者は、CPUサーバーを使うと思いますので、そちらの受け入れを考えると有利だと思っています。

ここまで、文句も言いましたが、本当に北大のスパコンはコストパフォーマンスがいいんです。買うよりも圧倒的に安いと言えます。実際、僕らの研究にとって北大のスパコンが最もコスト効率の良い計算リソースになっています。これだけの計算ができる環境を、自前で持つのは現実的ではないです。使わせてもらっている分、しっかり成果を出さないといけないというプレッシャーもありますけどね。

ここまでで、なぜ我々の研究室の計算がこれほどコストがかかるのか、そして北大のスパコンをどう利用しているか、大体おわかりいただけたと思います。

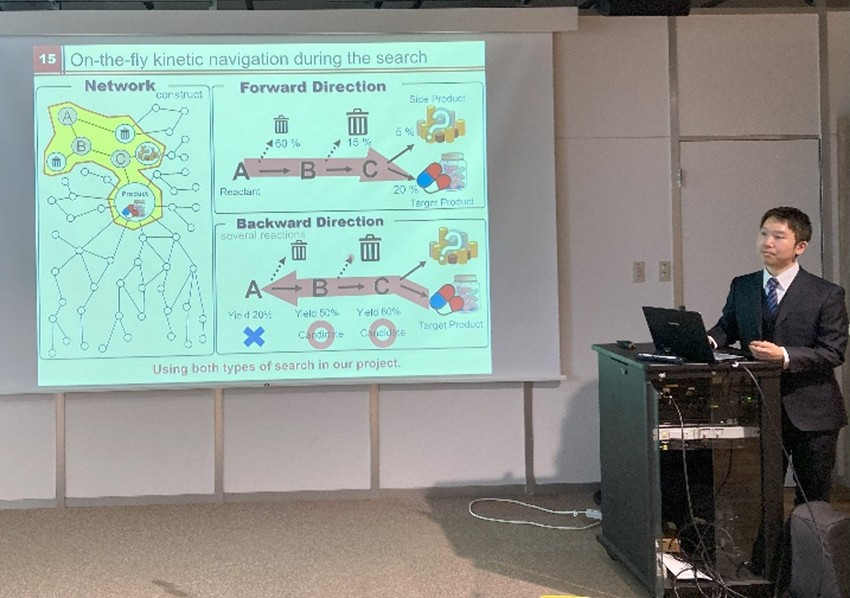

原渕 さて、次に「この技術をどう応用するのか」についてお話しします。大きく分けて2つのことができます。

1. 混ぜたときに何が起こるかを予測する。これは先ほど説明した内容ですね。反応物を入力し、その反応がどのように進むのかをシミュレーションできます。

2. 生成物から逆算して反応物を予測する。反応経路は可逆的なので、実は「最終的にできる分子」から「どうやってその分子を作るか」を逆算することも可能なんです(※6)(※7)。

この量子化学計算と反応経路ネットワークに基づく逆算の考え方をもともと発表したのは、2013年の前田理先生、大野公一先生、諸熊奎治先生(※8)です。これを多段階反応に拡張したのが2022に住谷博士が中心になって我々が発表した研究(※9)です。

― 「つくりたいものをつくる」という発想ですね。

原渕 その通りです。つまり、「この分子を合成したい!」と入力すると、それを作るためのレシピを計算で導き出せるということです。例えば、薬の原料となりうる分子の設計 についてお話しします(※10)。

「フルオログリシン」という分子は、グリシン(アミノ酸の一種)にフッ素(F)を加えたような分子です。この分子を作るために、僕たちは逆合成というアプローチを使いました。その結果、アンモニア(NH₃)と二酸化炭素(CO₂)、さらに特殊な分子を組み合わせればフロログリシンが合成できるという予測が得られました。そして、当時一緒にこの研究を進めていた有機合成の研究者の美多剛先生が実際にその反応を試して、実験的に成功したんです。つまり、コンピュータ上で計算した理論的な反応を、現実の実験で再現できるということが示されました。これは、計算と実験の融合によって「新しい化学反応をコンピュータから発見する」という、僕たちの目指す未来に向けた重要な一歩になりました。

それとは別に、もう少し単純なアプローチにも取り組んでいます(※11)。

例えば、反応物を大量に組み合わせて、反応経路ネットワークを計算し、どの組み合わせが反応するかを探索するというものです。これは、とにかく膨大なパターンを試すという「根性の計算」で、北大スパコンを使ってたくさんのネットワークを計算し、最終的には実験までつなげています。単に反応経路を追うだけでなく、そもそも反応が起こるかどうかを予測できるのがこの方法の特徴です。さらに、こうした反応経路ネットワークをデータベース化して、世界に公開するプロジェクトも進めています(※12)。

― つまり、探索経路の「外側」まで見て、「実際に起こるかどうか」を判定できるということですね。単に「こういう反応が起こるかも?」と予測するだけでなく、可能性の低いものを排除しつつ、より確実な反応を見つけることができる。

原渕 その通りです。これが反応設計に直接つながっていきます。さらに最近では、機械学習を用いて反応経路探索を制御する研究や、ポテンシャル曲面の計算を加速するための機械学習ポテンシャル(※13)の研究も進めています。この機械学習ポテンシャルというのは、最初の量子化学計算、つまりシュレディンガー方程式を解く部分の計算負荷を軽減する技術です。今の反応経路探索では、この量子化学計算が全体の99%のコストを占めているんですよ。しかし、ICReDDのRuben Staub博士が中心となって開発を進めている機械学習ポテンシャルを使うと、この計算を置き換えることが可能になり数10倍高速に計算が可能になります(※14)。

この研究にも大規模なデータベースの計算が必要なので、引き続き北大のスパコンを活用しています。今、開発中の新しい手法を使えば、数100倍速く反応経路ネットワークを計算できるようになるはずです。これはまだ発表していませんが、近いうちに公開できると考えています。

― 先生の研究では光反応を使っていますよね?それについて、もう少しお伺いしたいと思います。

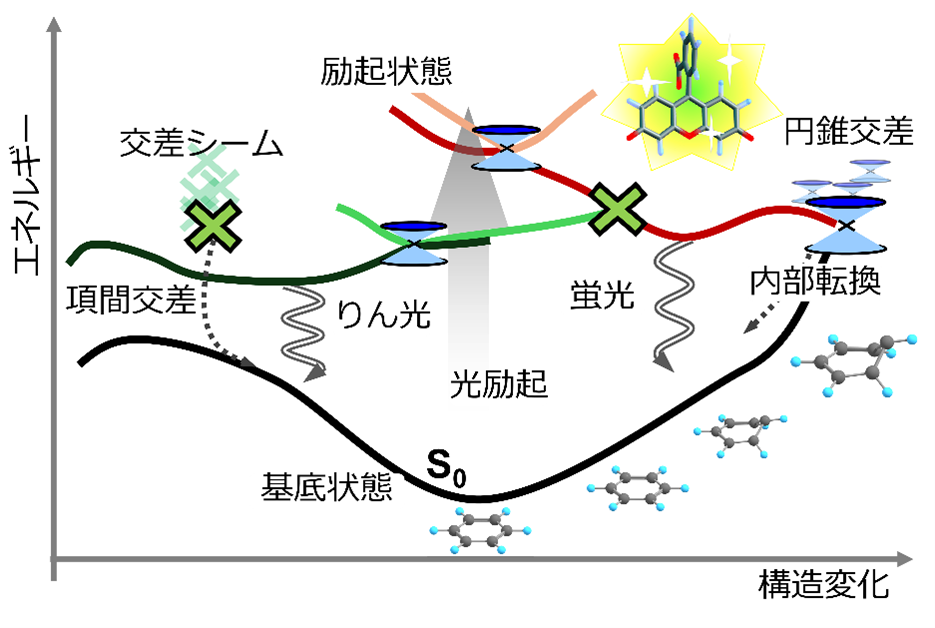

原渕 それでは、少し基礎的な話から説明しましょう。まず、光のエネルギーは実は膨大です。一般的な話ですが、光のエネルギーが分子に当たると、その分子は一瞬で数万度℃に相当するエネルギーを吸収するんです。この光によって活性化された状態を電子励起状態(あるいは励起状態)と呼んでいます。たとえば、「紫外線を浴びるとがんのリスクが上がる」と聞いたことがありますよね。これは光のエネルギーが分子の構造を変えてしまうからです。光反応には、分子の構造が変わるタイプ、光を吸収して光を放出するタイプ(有機ELなど)、光エネルギーを別の分子に伝達する「増感剤」など様々なタイプが存在します。僕が前田先生と約10年間研究してきたのは、こうした多様な光反応を統一的に解析できる手法を開発することです。解析方法としては、これまでは基底状態、つまり光を浴びていない状態の分子のポテンシャル曲面を計算していました。しかし、光反応では光を吸収した後の「励起状態」のポテンシャル曲面も計算しなければなりません。光を吸収すると分子は高エネルギー状態に遷移し、その後エネルギーを放出しながら元の状態に戻っていきます。その「戻る経路」をすべて計算すれば、どんな光反応も解析できると言うのが、我々のアプローチです。

― この解析もスパコンを使っているのですか?

原渕 はい、もちろんです。スパコンなしではできません。光反応のシミュレーションには、複数のポテンシャル曲面の計算が必要になるため、普通の計算機ではとても処理できないんです。

― この光反応の計算には、どれくらいのコストがかかるのでしょうか?

原渕 並列計算の規模としては、大体400コアくらいで処理しています。計算時間は分子の大きさによりますが、3日から1週間程度ですね。ただ、研究ってどこまでも計算をつぎ込めてしまうんですよね。例えば、「もっと計算精度を上げよう」とか「もっと大きい分子を扱ってみよう」となると、一気にコストが上がってしまいます。結果的に2週間かかる計算を大量に投げるということも珍しくありません。

この計算において、一番難しいのは、「交差点(図中では、円錐交差・交差シーム)」と呼ばれている部分です(図4)。

これは光を吸収した分子が光を発することなく元の状態に戻る経路なのですが、教科書には「この構造を求めることすら容易ではない」と書かれているほど難しいんです。普通の分子構造とは異なる構造が無数に存在し、重要な交差を見つけるためには探索するしてそれ以外ないということを示すしかないため、これを実現するのは困難でした。これに対して我々の研究室(理論化学研究室)では、10年間で交差点の探索を可能にしてきました。これによって、様々なタイプの光反応の解析が可能になりました(最近の光反応の解析研究https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/10644)。最近では、計算を通じて、実際の光機能性材料の開発研究にも参加させてもらっていて、例えば「有機EL材料の候補分子」(※15)といった新たな材料の発見にも寄与しています。最新の研究では、光反応と化学反応を組み合わせたタイプの反応である、光電子移動触媒を用いたラジカル反応の解析と反応開発(※16)へと研究を展開しています。

化学反応・光反応いずれにしても、北大のスパコンはこの計算領域を強力に支えていると言えます。また、ICReDDは、計算・情報・実験の融合を目指した研究拠点ですが、そのなかの計算部分を支えているのが北大スパコンと言えます。そして、この計算技術が、化学だけでなく薬学などの応用分野に広がりつつあり、着実に進展しているところです。

― ICReDDでは他分野との融合も積極的に進めていると思うので、そのあたりのお話も伺えればと思います。

原渕 現在、僕たちは、異分野融合研究を積極的に進めています。特に今挑戦しているのは、「他分野の研究者が抱える重要な課題や難しい課題を計算で加速すること」です。このような研究活動では、研究者同士の信頼関係を築くという研究とは別の難しさがあります。

まずは、相手の研究者が一番解きたい問題に一緒に取り組む必要があります。これは単に計算技術があるだけでは不十分で、信頼関係がないと実現できません。なぜなら、相手が「自身にとって最も重要な課題を一緒に研究したい」と思ってくれない限り、研究に挑戦することすらできないからです。

さらに、「みんなで協力して研究しましょう」と言っても、実際にやろうとするとそれぞれの研究者が持つ独自の方法や目的があり、それをすり合わせるのは簡単ではありません。一方で、異なる意見がでるからこそ、新しいアイデアも生まれるため、これが異分野融合研究の醍醐味でもあります。この時に、お互いに「こちらの方向が良いと思う」と主張し合うためにも、日々の関係構築が重要になります。

― もう少し深い内容をお聞きしようと思いますが、どうやったらインパクトのある異分野融合研究を生み出すことができるんでしょうか?

原渕

正直、まだ答えは見つかっていません。ただ、2025年現在の「融合研究コーディネータ」として、まずは「融合研究」という言葉の定義を明確にする必要があると感じています。

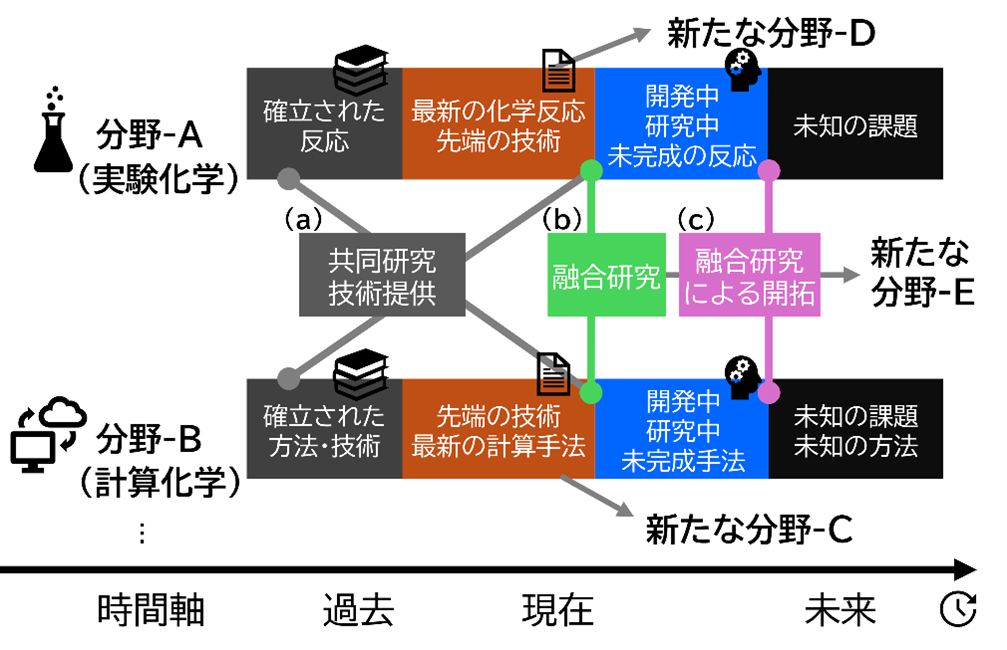

例えば、一般的に、計算というのはどんな分野でも使えるツールです。だから、実験の研究者が「自分は計算を専門にしていないから」と計算担当者に頼み、計算結果を実験に当てはめるというのが、「共同研究や技術提供」の形としてよく見られるものです(図5a)。

次のステップとして、「実験的にまだ実現されていない反応や物性を、最先端の計算技術を活用して予測し、それを実験で実現する」という考え方があります。これは、ある分野が直面している課題を超えてより高い目標に向かうために、別の分野で発展している方法を使うという発想です。ここでの計算科学者・情報科学者の役割は、「実験研究者が今の技術では実現が難しい研究に挑むときに、一緒になって切り開いていく」ということになってきます。つまり、「計算と実験(2分野の研究者)が一緒にやらなければ到達できなかった領域に踏み込む」ことが、融合研究なんだと思います(図5b)。

そして、ここまでくればその先のステップも見えてきます。今はまだその入口にいる段階ですが、次に目指しているのは、計算側もチームの目標達成のために新しい理論や手法を開発し、実験側だけでなく計算側も同時に発展していくような形です(図5c)。つまり、融合研究の本当の意味は、単に分野をまたいで協力するというだけではなく、一緒にやらなければ参加メンバーの誰もが考えつかなかったような研究成果を生み出すことだと思っているんです。

― そういった取組がうまくいくと、これから面白い研究が多く生まれてきそうですね。

― 本日は、たくさんの興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

原渕 いえいえ、こちらこそ、いろいろな視点から質問していただいて面白かったです。

― ICReDDの研究が、計算、情報、実験を融合させることで、これまでにない新しい科学の領域を切り開いていることがよくわかりました。特に、計算の力を使って、これまで実験では難しかったことを予測し、実証するという流れはとても印象的でした。ICReDDの研究が、化学だけでなく、医学や材料科学といったさまざまな分野に広がっていくのも楽しみですね。本日は本当にありがとうございました。今後の研究成果にも期待しています!

※1 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/

※2 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/harabuchi-yu

※3 https://www.jst.go.jp/erato/maeda/, https://www.jst.go.jp/erato/maeda/research/

※4 https://www.jstage.jst.go.jp/article/mssj/25/1/25_34/_pdf/-char/ja

※5 https://e-words.jp/w/InfiniBand.html#google_vignette

※6 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/8491

※7 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/7195

※8 Maeda, S.; Ohno, K.; Morokuma, K. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 3683−3701.

DOI https://doi.org/10.1039/C3CP44063J

※9 https://doi.org/10.1021/jacsau.2c00157 JACS Au 2022, 2, 1181−1188

逆合成開発:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/7195

逆合成応用:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/8491

※10 逆合成実験実証:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/4054

※11 順方向開発実験実証:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/7817

※12 SCANデータベース:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/9540

※13 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/9341

※14 機械学習探索制御加速:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/8594

機械学習ポテンシャル:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/9341

※15 有機EL材料開発:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/7195 , https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/13575

有機EL材料開発2:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/8211

※16 光電子移動触媒・解析法開発:https://www.icredd.hokudai.ac.jp/research/8463

———– 略歴 ————

原渕 祐 Harabuchi Yu

北海道大学 WPI-ICReDD 特任教授

2008年3月 北海道大学 理学部化学科 卒業

2010年3月 北海道大学 大学院理学院化学専攻修士課程 修了

2013年3月 北海道大学 大学院総合化学院総合化学専攻博士後期課程 修了

2013年4月 北海道大学 理学研究院化学部門 (JSPS博士研究員)

2013年6月 米国アイオワ州立大学 (JSPS博士研究員)

2014年1月 北海道大学 理学研究院化学部門 (JSPS博士研究員)

2014年4月 北海道大学 理学研究院化学部門 JST-CREST(前田 理 准教授) (博士研究員)

2016年10月 JST-さきがけ (専任研究員)

2017年12月 – 2023年3月 北海道大学 理学研究院化学部門 (助教)

2019年4月 – 2023年3月 北海道大学 化学反応創成研究拠点 (WPI-ICReDD) (兼務教員)

2019年10月 – 現在 (JST-ERATO)前田化学反応創成知能プロジェクト (総括補佐)

2019年10月 – 現在 (JST-ERATO)前田化学反応創成知能プロジェクト (量子化学グループリーダー)

2023年4月 – 2025年3月 北海道大学 WPI-ICReDD, 特任准教授

2023年4月 – 現在 JST創発的研究支援事業 創発研究者

2023年4月 – 現在 北海道大学 WPI-ICReDD 拠点長補佐、融合研究コーディネーター

2025年4月 – 現在 北海道大学 WPI-ICReDD 特任教授