Vol.4 情報基盤センター創立20周年記念式典レポート

北海道大学情報基盤センターは、全国共同利用施設として情報化を推進するための研究開発ならびに情報基盤の整備および運用を行い、教育研究の高度化を推進するとともに、情報メディアを活用した教育の実施および支援を行うことを目的としております。当センターは、前身となる大型計算機センターおよび情報メディア教育研究総合センターの廃止・転換により、平成15(2003)年4月1日に設置され、2023年で創立20周年を迎えました。これを記念して、同年11月2日、北海道大学 百年記念会館において、「情報基盤センター創立20周年記念式典」を開催しました。記念式典には、当センターに関わりのある多くの方々にご列席いただき、20周年を迎えた当センターへさまざまなお祝いと期待の言葉を頂戴して、盛会のうちに終了しました。今回のウェブマガジンでは、この記念式典の様子をご報告いたします。(URAステーション 佐藤 崇)

初めに、主催者を代表して棟朝雅晴センター長が式辞を述べ、来賓をはじめ関係者の皆様に向けて感謝の意を表し、当センターの概要および20年間の歩みについて紹介されました。その中で、情報基盤センターが大学における情報環境整備および利活用に対して果たしてきた役割や、これまでの学際大規模計算機システムを利用した研究例について述べられました。また、今後の情報基盤センターの役割として、「大規模計算・ビッグデータプラットフォーム」「先進的・進化的アルゴリズムプラットフォーム」「研究者ネットワーク・高度人材プラットフォーム」の3つを有機的に結合した【社会の課題解決プラットフォーム】を実現する必要があるという考えを示されました。

最後に、情報基盤センター30周年に向けての展望として、

・計算科学のさらなる発展により、科学技術シミュレーションや社会的な仮想世界の実現は必須

・人工知能・機械学習関連技術のさらなる発展

・教育・研究・大学運営全般の全てにわたるデジタル変革(DX)の浸透

・情報基盤・プラットフォームの拡充・進化の推進

という4点を挙げられ、「今後も本学並びに全国の学術情報基盤の発展に尽力していきたい」という力強い言葉で締め括られました。

次に、寳金 清博 総長より来賓の方々へ「これまで情報基盤センターの発展を支えてくださったご来賓の皆様、そして関係者の皆様に多数ご参集いただき、誠にありがとうございます。」との挨拶がありました。これに続くお話の中で、「コンピューティングのケイパビリティは大学の動力のかなりの部分を占め、ありとあらゆるサイエンスにとって極めて重要な基盤であり、ますます大学における情報基盤センターの責務が大きくなるということを強く感じました。」と当センターの重要性や今後への期待が述べられました。

続いて、来賓祝辞として、学術情報基盤を所掌する文部科学省研究振興局より参事官の嶋崎 政一 様、スーパーコンピュータ「富岳」を運用する理化学研究所計算科学研究センターよりセンター長の松岡 聡 様から、それぞれ、ビデオメッセージをいただきました。

嶋崎様からは「北海道大学情報基盤センターは、情報化を推進するための研究開発並びに情報基盤の整備および運用に精力的に取り組み、我が国の情報科学・計算科学をリードいただいている」「大規模な情報基盤を活用した共同研究の推進に尽力されており、今後も他大学と連携し、国際的学際的な共同研究をさらに推進されることを期待しております」と当センターに対する高い評価をいただきました。また、社会的な課題に対応するHPCの利活用の機会が広まっていることを踏まえて、「文部科学省も多様なニーズの拡大に対応する計算基盤の整備や貴センターの活動を支援できるよう取り組んで参りたい」との温かい激励のお言葉をいただきました。

松岡様からは「この20年間で、ごく一部の専門家に利用されてきたスパコンが、社会基盤としてさまざまな経済活動、製品開発、人々の活動へと実際に使われる世の中へと進展してきました。その中で北海道大学情報基盤センターは、棟朝先生を中心にスパコンのクラウド化など、スパコンの裾野を広げるような大切な活動をされており、まさにパイオニアであると感じております。」とのお言葉をいただきました。また、「今後、このような取り組みをさらに発展させて、産業育成・研究の推進、さらに我が国の発展に貢献したいと考えております。」と述べられました。

その後、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部長の板東 茂利 様、学術ネットワークSINETを所管する国立情報学研究所(NII)より学術基盤推進部長の合田 憲人 様それぞれから、祝辞をいただきました。

板東様からは、当センターの創立20周年に対しての祝意を頂戴するとともに、全国に先駆けて北海道で発足した北海道地域情報セキュリティ連絡会(HAISL)への参画、道民や事業者をサイバー犯罪のリスクから守るためのセミナーや将来を担うセキュリティ人材を育成する勉強会などのイベント開催などへの情報基盤センターの協働・連携に対し感謝のお言葉をいただきました。そして「道警としても、複雑化・多様化するサイバー空間の脅威に的確に対処し、犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現を図っていく上で、みなさんのお力添えが不可欠だと考えていますので、今後とも一層の連携強化とご支援ご協力を賜りたい。」と今後のさらなる連携、協力への期待を述べられました。

合田様からは、「北大情報基盤センターとNIIとは二組織の関係を越え、我が国の情報基盤の発展に向けて密に連携させていただいております。」というお言葉とともに、SINET6やNII研究データ基盤(NII Research Data Cloud)の利活用、学術研究プラットフォーム運営・連携本部会議などのNIIの情報基盤サービスの運営における当センターの貢献について高く評価していただきました。また、当センターで2011年から全国の共同利用機関としては初めて運用を開始した北海道大学アカデミッククラウドに関して、「今でこそクラウドは当たり前の時代になりましたが、当時はまさに雲の中のもので未知のものであったと思います。その中でいち早くこのような取り組みをされたというのは、先見の明だけではなく優れた知見と技術をお持ちだったからだと考えております。」との賛辞を頂戴いたしました。最後に「情報基盤技術の発展が目覚ましい中、北大情報基盤センターにおかれましては、今後もこのような先進的な取り組みを進められて、ますますご発展されることを祈念いたします。NIIもそういった活動にできるだけ支援させていただきたいと思っております。」という温かいお言葉で締め括られました。

式典に続き、記念講演会招待講演として、東京大学情報基盤センター長の田浦 健次朗 先生に「センター群で作り上げるこれからの情報基盤」と題するご講演をいただきました。

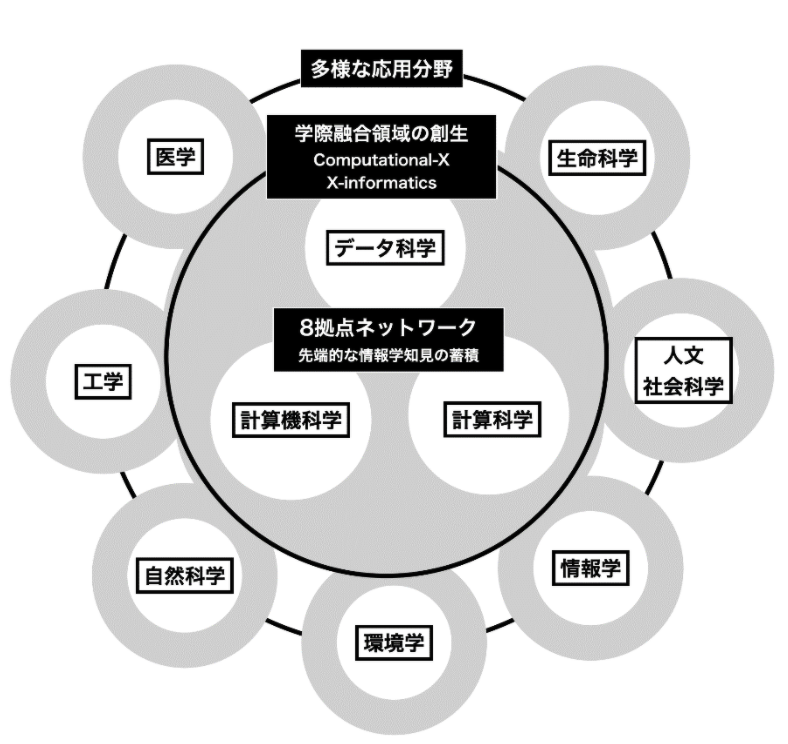

講演の前半では、情報基盤センターの在り方、今後の一番重要な使命として2つの点を強調しておられました。1つは将来の情報基盤を考え、方向づけし、しっかりと運用していくという点、もう1つは情報学をhubとした学際的な研究を進める点とのことでした。これを各大学の中だけで留めるのではなく、「全国のユーザーを意識して進めることが肝要で、そのためにも学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)を構成する8大学や国立情報学研究所(NII)との連携・協働が極めて重要だと思っています。」と述べていらっしゃいました。

続いて、情報基盤(ハードウェア、ソフトウェア)や情報学(携わる人の専門的知見)を取り巻く状況と課題として以下の3点を提示されました。

1.さまざまな分野で情報基盤が必要とされているが、分野ごとに大規模化・高度化対応するのが困難

各研究分野で独自にスパコンを調達してきたが、計算規模の拡大や最新技術の高度化・多様化によって、それぞれの分野での対応が難しくなっている。

2.裾野の広い分野で必要とされている情報基盤が提供できているか?

データ・機械学習(AI)活用による革新が、学術情報基盤を利用する従来の分野を超えた広い分野(歴史学、社会学、経済学、教育学など)でも起きつつある。そのための情報基盤が必要となるが、現状では応えられていない。

3.ソフトウェアの進化速度に追随できる基盤が提供できているか?

急速に進化しているソフトウェアに追随できるような基盤を提供できるかが重要で、全員に単一の環境を使ってもらうようなこれまでのモデルでは対応できない。

これらの課題に応えるためにも、これからの情報基盤は、その利活用に期待する幅広い分野の方々との研究コミュニティを作り、ステークホルダーのニーズを考えながら設計していくことが重要だというお考えを示されました。そして「単に計算機やデータ基盤を使う分野がたくさんあるから重要なのではなく、情報学を専門とするものが提供できる知見・手法・ツールなどを核として、基盤センター群が常に学際的な貢献を果たしうる分野を広げていく良い機会だと捉えながら進める必要があります。」と述べておられました。

後半では、「JHPCN」、「mdx(データ活用社会創成プラットフォーム)」、「研究データエコシステム構築事業」、「LLM-jp (大規模言語モデルの構築)」、「次世代基盤」といった5つの話題に関する情報共有をしていただきました。そのうち2つを簡単にご紹介します。

JHPCNは、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学がそれぞれ附置する、共同利用・共同研究拠点である8つの施設が共同して取り組む「拠点ネットワーク」で、大規模な情報基盤と情報科学・技術によって学際的な研究への貢献を目指しています。

2022年からの新しい取り組みとして、共同研究の募集分野にこれまでの「大規模計算科学分野」に加え「データ科学・データ利活用分野」を新設したことをご紹介いただきました。これにより、必ずしも大規模並列計算だけを共同研究として受け入れているわけではないことを明確にし、医療や経済・教育などの個人情報保護からも懸念がある社会活動データを利用した研究へもリーチすることを期待しているとのことでした。この2年間で、人文系、医療系、地理情報データなどの新しい分野からの応募が、確実に集まるようになっているという成果も報告されていました。

mdxは、前述の8大学に筑波大学の人工知能科学センター、NIIと産業技術総合研究所を加えた9大学2研究所が共同運営する、データ科学、データ駆動科学、データ活用応用というものにフォーカスした高性能仮想化環境です。これまでのスパコンと異なる点は、仮想化環境であるため疑似的な占有環境を各ユーザーに提供できるというところが一番大きな違いです。

この仮想化環境の「データ活用基盤」としての運用方法、資源共有方法というものが課題で、データの公開・収集のための常時運用と大規模なデータを一括して処理するような高性能計算機能を兼ね備えていなければならないため、リソースの割り当てが難しいとのことでした。そこでmdxの新しい運用方法として、予約券と当日利用券に例えられる「起動保証VM」と「スポットVM」という2種類の仮想マシンを設けている点をご紹介いただきました。また、機動保証VM=予約だけでリソース全体が埋まってしまうことも想定し、月単位でゆっくり資源を回収する方策などを取り入れているということでした。他にも、基盤のサービスに関する寿命よりもデータの寿命のほうが長いため、「基盤の持続性」について長期的な見通しを作ること、ユーザーが預けた大量データを引き上げることが可能な仕組みなど、更なる利活用のための工夫を考えることが重要と述べられていました。

講演の最後には、基盤センター群の存在意義は全国の研究をサポートする情報基盤と情報学の知見を提供することである点、そして基盤センターの規模的にも技術的にも唯一無二のフラッグシップ基盤を作れるわけでも目指しているわけでもなく、最も重要なのは、【人の貢献、学際的な研究への貢献、基盤技術の研究への貢献】であるという点を強調されていました。そして、「それは8大学のネットワーク、NIIとの連携の力があればできると感じています。」と、講演冒頭にも述べられていた言葉で締め括られました。

続いて、本学情報基盤センターの飯田 勝吉 副センター長が、ご自身の研究内容である「QoSとセキュリティを考慮したネットワークアーキテクチャの研究開発」と題しご講演されました。

飯田先生は、これまで一貫してコンピュータネットワークの研究と、ネットワークセキュリティについての研究をされてきたとのことで、今回のご講演ではネットワークにとって必要となる通信品質であるQoS(サービス品質)・QoE(ユーザ体感品質)、セキュリティ、そしてそれらを提供する枠組みとなるネットワークアーキテクチャについての研究例を紹介されました。

はじめにQoS、QoEをどのように提供するかという研究例として、即応性が要求されるネットワーク対戦ゲームにおいて、端末間の遅延差から生じる不公平をパケット待機モードによって解消する試みやインターネットプロトコルテレビ(IPTV) におけるザッピング遅延の低減に関する研究などを挙げられました。

そして今回のご講演の中心的な話題として、ネットワークセキュリティに関する研究例「DNS通信分析によるボットネット通信の検知や遮断技術に関する研究」を詳しく紹介されました。ボットネットとは、悪意のあるプログラム(ボット)に感染したコンピュータ(またはインターネットに接続したその他のデバイス)のネットワークのことを指し、攻撃を仕掛けられたパソコンは、さらにボットネットの一部とされてしまいます。場合によっては数万から数十万台からなるボットネットによる、アカウントの乗っ取り、分散型サービス妨害(DDoS)などの組織的攻撃を可能にしてしまうため、セキュリティ上の大きな脅威と考えられているそうです。最近ではDNSを利用した秘匿性の高いボットネットが増えているため、不正な通信であるボットネット通信を迅速に発見し、遮断するためにDNS通信を分析する研究が必要不可欠であるとのことでした。

続いてネットワークアーキテクチャについての話題となりました。新機能あるいはQoS・QoE、セキュリティなどを提供するには、新しいネットワークの枠組みが必要であり、それをネットワークアーキテクチャと呼ぶそうです。その中でも今回は、「エッジコンピューティングによる超低遅延処理」に関する研究例をご紹介いただきました。エッジコンピューティングとは、IoT端末などのデバイスそのものや、その近くに設置されたサーバでデータ処理・分析を行う分散コンピューティングの概念で、クラウドにデータを送らず、エッジ側でデータ処理・分析を行うためリアルタイム性が高く、負荷が分散されることで通信の遅延が起こりにくいという特徴を持つとのことでした。

講演の終わりには「今後は情報ネットワーク分野の最先端の研究をこれまで同様推進するとともに、キャンパスネットワークの更なる高機能化、高品質化を推進してまいります。」と今後への意気込みを述べられました。

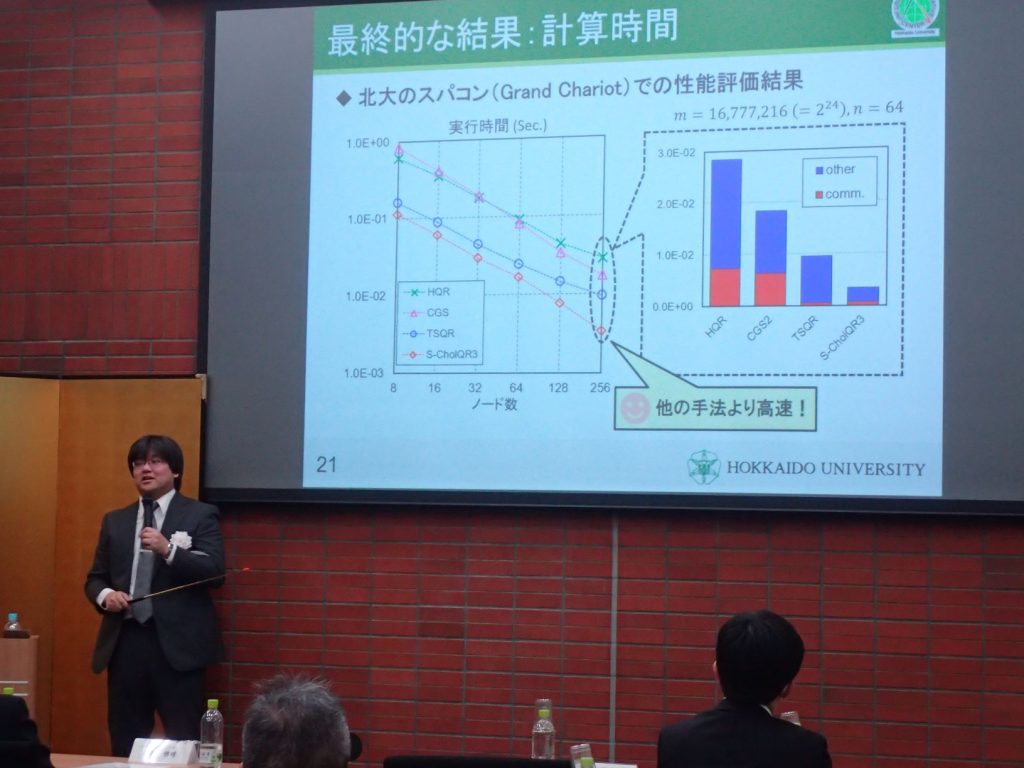

記念講演の最後は、本学情報基盤センター 准教授の深谷 猛先生が「最先端のスパコンを活用するための線形計算技術の研究」とのタイトルでご講演されました。

深谷先生は、北大のスパコンに関する設計・運用等の業務に携わっており、また、高性能計算(HPC)や数値線形代数(応用数学)に関する研究をご専門とされているとのことでした。今回のご講演では、最初に、北大情報基盤センターにとって大きなファクターの1つであるスパコンがどのようなものなのかを解説され、その後、ご自身の研究の具体的な事例を説明されました。

現在、情報基盤センターで運用しているスパコンは、Grand Chariot、Polaireという2つのシステムおよびストレージシステムから構成されているそうです。近年の稼働率は概ね80%以上と非常に高く、多くの方に常時使用していただいているとのことでした。「このような高い稼働率は、運用担当の技術職員や事務担当の職員などの本センターの関係者、そして富士通の関係者の皆様のおかげです。」と関係者の尽力に言及されていました。

続いて研究についての話題ですが、深谷先生のご専門である線形代数はベクトルや行列を扱う分野で、スパコンをはじめとするコンピュータ上で行われる様々な科学技術計算を支える基盤技術の一つです。例えば、物理現象のシミュレーションにおいて欠くことできない技術であり、極めて重要な研究分野の一つとして認識されています。今回の講演では、ご自身の研究事例として、「分散並列環境における縦長行列のQR分解に対する高性能アルゴリズムの研究」をご紹介されました。この研究は、「富岳」のような大規模並列計算機上で、主要な行列計算の1つであるQR分解を高速に計算する手法を開発することを目標としたものです。高速ではあるが計算結果の精度が低い、という既存の手法の課題に対して、応用数学分野の研究者との共同研究により、速さを維持しつつ精度を上げるための手法を構築し、最終的に、最近の計算機を十分に活用できるQR分解の計算手法が開発できた、ということでした。この成果は2020年に当該研究分野におけるトップジャーナルに掲載され、世界的に注目を集め、論文の引用数も伸び続けているそうです。

最後に、今後の展望として、スパコンの性能向上は鈍化するが、ニーズは増えるだろう、と予測されていました。その上で、「コンピュータの性能向上が難しくなるほど、限られた計算資源の有効活用が重要になるため、我々の研究分野の重要性が増すと考えています。同時に、利用者にとって使いやすいシステム・サービスを考える必要もあり、スパコンの設計・運用および自身の研究の両面において、ますます多様な分野の研究者との密接な連携・共同研究が重要になると思います。」という言葉で講演を締め括られ、会場の列席者から大きな拍手が送られていました。

今回の記念式典は、北海道大学情報基盤センターの20年間の歴史を振り返るとともに、関係者一同が今後の活動の継続、さらなる発展・成長に向けての決意を新たにする場となりました。