Vol.2 柏崎先生インタビュー

情報基盤センターウェブマガジンのVolume 2となる今回は、2009年まで北海道大学大学院情報科学研究科 助手(後に助教)として勤められ、2022年9月からは近畿大学情報学部准教授となられている柏崎 礼生 先生をお迎えし、本学情報基盤センター杉木 章義 准教授から、これまでのご研究の内容や北大所属当時の思い出なども含めてお話を伺いました。

【杉木】本日は近畿大学情報学部の柏崎先生をお招きしており、いろいろお話をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【柏崎】よろしくおねがいします〜。

【杉木】近畿大学情報学部が2022年4月に開設されたばかり、柏崎先生も着任されたばかりではありますが、まずはこれまでの印象はどうでしょうか? (※1)

=近畿大学のお話=

【柏崎】そのお話をするにあたって、まず僕の略歴を簡単にお話させていただくと、2005年まで北海道大学大学院工学研究科の学生として髙井先生(※2)の研究室でお世話になったあと、情報科学研究科の助手として採用されて、それから4年少し北大にいました。その後は流浪の民みたいな人生になるのですが、東京藝術大学に3年、大阪大学に6年、国立情報学研究所に3年いて、そして今年の春から近畿大学に着任するに至りました。

なぜこの話をするかというと、ここ数年のコロナ禍におけるオンライン学位授与式、オンライン入学式を見ると、11年前の東北地方太平洋沖地震直後を思い出しちゃうところがあるんですね。あの地震の当時、僕は東京藝術大学にいて、学位授与式の学長の挨拶とかパフォーマンスをVimeoで配信するということをやっていました。いや、僕は横で見ているだけだったんですけど。対面で出来なくても届けたいメッセージがあって、それを届けることの意義、みたいなものを突き付けられた一つの出来事ではありました。

【杉木】東日本大震災発生当時は、私は茨城県に居て、福島第1原子力発電所からも約170kmの距離であったなど、日々刻々と変わる状況や不確かな情報に惑わされてばかりで、それどころではありませんでした。いざという時には、当事者に近ければ近いほど、何もできないんだなという印象があります。

【柏崎】話を戻しまして、4月に近畿大学に着任して一番感動してしまったのは、対面の入学式が開催されたことでした。かなり制約のある入学式ではあったんですが、出来たばかりのKDIX(※3)の建物に入ってきて色んなところを見物した学生さんが「僕はここでなら青春を満喫できるかもしれない」と友達と喋ってるのを見たとき、なんか込み上げてくるものがありまして。こういう言い方をすると大変恐縮ですが、今までいわゆる情報センターの教員として仕事をしてきて、1年生の学生さんと触れ合う経験がなかったので。「学生さんのとても多感な時期をお預かりするのは、これは大変なことだぞ」と身震いした、というのが着任後の正直な印象でした。

=広域分散プラットフォームDistcloud=

【杉木】柏崎先生は最近、分散システムの研究をされていたとお聞きしました。

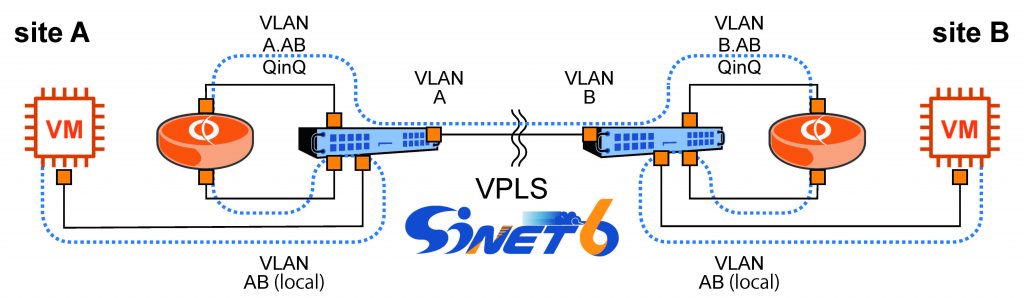

【柏崎】北海道大学情報基盤センターが毎年夏に開催しているCloudWeekも、もう10周年を越えたわけですけど、CloudWeekの第1回が開催された頃から僕らの研究グループが着手しはじめたのが「Distcloud」という広域分散プラットフォームでした。これは有志が手弁当で計算機資源を持ち寄って、それらをSINETやJGNで相互接続して、その上でいろいろと自由闊達で愉快なことをやろう、というプラットフォームです。

こういうことをやろうとしたきっかけは、前述の東北地方太平洋沖地震で、杉木先生がおられた筑波大学もそうでしたけど、茨城大学とか大きな被害を受けて、様々なサービスの提供が困難になる事例というのが散見されましたよね。その時にIOT研究会(※4)の人々が、それを何とか助けられないか、手伝うことができないかと奮闘してらっしゃるのを見たんです。僕がかつて髙井研で読ませていただいていたUNIX Magazineやbitといった雑誌に連載を持たれていた方や寄稿されていた方など、僕にとってはヒーローのような人達がそこにいたことも印象的でした。

僕はそれまで、広域分散ネットワークの適応的な経路制御手法に関する研究に従事していたんですけれど、ネットワークだけでなく、計算機資源も含めた高可用性の重要性というのを痛感させられたのも、Distcloudというプロジェクトを始めた一つの動機付けでしたね。

=研究者としてのパフォーマンス=

【柏崎】近畿大学に着任して僕の研究室に4年生が5名配属されました。これがやっぱり今までの研究者人生においてがらりと変わった一番大きなポイントです。大阪大学にいた頃から、NICT(※5) のSecHack365(※6) に参加させて頂く機会に浴したこともあって、若い学生さんと触れ合う機会はそこそこあったのですが、一気に5名、9月からはさらに+6名の学生さんの面倒を見ることになるのは、不安もありますがわくわくします。

杉木先生は北大に着任されてからコンスタントに学生さんの研究指導に携わられていますけど、どうですか、加齢とともに、あるいは経年とともに、若い学生さんについてなにか思うところがあったら是非聞いてみたいのですが。

【杉木】私は反対にあまり熱意や感情といった起伏がなく淡々と接した方がよいのかなという気がしてきました。淡々とやる中で、うまく回るよう環境を整えないといけないというか、全くできていませんが。最近の学生さんは我々の世代より教育がよいのか、何をやらせてもすっとできますね。

【柏崎】僕はもうアラフィフと呼ばれる年齢に足を突っ込んでしまいましたけど、それでもやっぱり心の中でどこか「まだまだ若いものに負けてられん」なんて思っちゃうところがあるんですよ。例えばコーディング能力とか、先進的なWeb技術にどれぐらいキャッチアップできているかとか、そういうところでは負けちゃっているなーと思うことはしばしばあるわけですが。それでも「総合力ではまだこちらの方が…」などと言い訳のように心のなかで嘯いています。

それでもやはり感動してしまうのは、学生さんの成長度合いというか。たとえば4月から面倒を見させて頂く学生さんとか、9月10月ぐらいからでしょうか、何かコツを掴んだかのようにメキメキと成長していくことがあるじゃないですか。この「コツ」というのは大抵「失敗してもいいんだ」っていう開き直りみたいなものだったりするのですが、そこを通過した学生さんは新緑が萌えるようにというんでしょうか、感動するレベル、嫉妬してしまうほどの成長度合いを見せますよね。

=コンヴィヴィアリティについて=

【柏崎】こういう「失敗してもいいんだ」という開き直りが、好奇心を涵養するのかな、と思えたりもするんです。イヴァン・イリイチが提唱した「コンヴィヴィアリティ」という概念がコロナ禍において注目されたりもしましたよね。中京大学の鈴木常彦先生が以前からこの考え方に着目しておられて、学生さんがインターネットを作ったり壊したりすることのできる「Convivial Net」という取り組みをしてらっしゃったりしました。杉木先生は学生時代とか、学生時代じゃなくてもいいですけど、やらかしてしまったこととか、なんかありますか?

【杉木】一番やらかしているのは人生の選択だと思いますが、最近、国内出張の航空券を予約した際に発券手続きを忘れていて、前日に確認したら予約画面が真っ白、頭の中も真っ白になりました。慌てて予約し直しても同額だったので、本当に助かったとは思いましたが。

【柏崎】僕がやらかしたことは枚挙に暇がないのですが、今でも印象に残っているのは、僕が大学院生だった頃、まだ情報基盤センターも大型計算機センターという名前でしたが、SGI Onyx 300が導入されたんです。管理者が長尾先生(※7) だったと思いますけど、僕用に管理者アカウントを用意してくれたんですよ。これ言っていいことなのかどうか、もう時効ということで笑って許して欲しいですけど、一介の学生に管理者アカウントとかおおらかな時代だなあと思えますけどね。

それで当時から意識だけは高かった僕は「suで管理者になれるのは恐ろしい。sudoを入れるべき。」とか主張して、IRIX用のsudoパッケージを探してきてインストールしたんですけど、そうしたらなんと、/etc/passwd(※8)か /etc/shadow(※9)が綺麗に消えてしまったんです。しかもご丁寧にその作業をしたあと僕は一般ユーザに戻ってしまったので、管理者権限で仮のファイルをでっちあげる、みたいなこともできず。そこでIRIXの公知の脆弱性を調べて何とか権限昇格できないかと徹夜で試みました。結局できなかったんですけど。それで翌朝、髙井先生に報告したらめちゃくちゃ怒られました。でも本当に良い経験をさせてもらったなあと。

=混迷の世紀において=

【柏崎】コロナ禍もそうですけど、ロシアによるウクライナ侵攻もあって、民主主義への懐疑とか、反知性主義の昂進も含めて混沌とした世界になっていますよね。気が早いって思われるかもしれないですけど、世界大戦が勃発した後に、いち研究者としての自分はどう世界と向き合って行くかとかガチで問われている気がしてならなかったりします。杉木先生、そのあたりどう思います?

【杉木】私は世界や政治の世界の大きな動向と自身の本当に身近な周囲の動向は全く無縁ではなくて、何らかの形でリンクしているのではないかと思っています。ただ、そこから何か意味を見出そうとしても、あまりプラスにはならないんじゃないかと思っていますが。一方で突発的な大きな事象は、ある程度のところまでは簡単に起こるけれども、本当の最後のところは段々起きにくくなってきているような気もします。

【柏崎】僕個人としては「分からない」というか、安易に分かりやすい結論を提示する愚は犯したくないなというのが偽らざる正直な立ち位置なんです。こういう話の振り方をしておいてすごく卑怯臭いですけど。科学者が信奉する「論理的な正しさ」「科学的な正しさ」と、「決断としての正しさ」は全くの別物であって、科学的な正しさという棍棒で他者を殴るようなことはしたくないなと。

これまでもそうだったでしょうけれども、これからはこれまで以上に分野の垣根を越えた議論が求められていくのかもしれません。それはそれで僕にとってはとてもわくわくすることで、情報基盤センターにはそのハブとしての役割を期待したいところです。

注

※1:本インタビューは2022年4月に実施された。

※2:髙井昌彰 (現・北海道大学情報基盤センター教授)

※3:近畿大学情報学部の別名

※4:情報処理学会インターネットと運用技術研究会の略称 https://www.iot.ipsj.or.jp/

※5:国立研究開発法人情報通信研究機構 https://www.nict.go.jp

※6:若手セキュリティイノベーター育成プログラム https://sechack365.nict.go.jp

※7:長尾光悦 (現・北海道情報大学教授 https://www.do-johodai.ac.jp/teachers/mitsuyoshinagao/ )

※8:全てのユーザ情報が記載されているファイル。これがなくなると誰もログインできなくなる。

※9:全てのユーザのパスワード情報が記載されているファイル。これがなくなると誰もログインできなくなる。

———– 略歴 ————

柏崎礼生 Hiroki Kashiwazaki

近畿大学情報学部准教授

2001年 北海道大学大学院工学研究科時代に大型計算機センター研究開発部高井研究室に転がり込む。

同年 同研究科退学。

2003年 北海道大学大学院工学研究科修了(修士(工学))。同年、同研究科入学(博士後期課程)。

2005年 北海道大学大学院工学研究科退学。同年、北海道大学大学院情報化学研究科助手(2006年から助教)。

2010年 東京藝術大学芸術情報センター特任助教

2012年 大阪大学サイバーメディアセンター助教(2016年から講師)

2014年 博士(情報科学, 北海道大学)

2019年 国立情報学研究所サイバーセキュリティ研究開発センター特任准教授

2022年 近畿大学情報学部准教授