| 画像 | 年 | タイトル | 所属/氏名 | タグ | 検索用ワード |

|---|---|---|---|---|---|

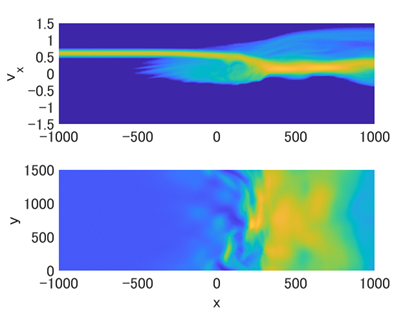

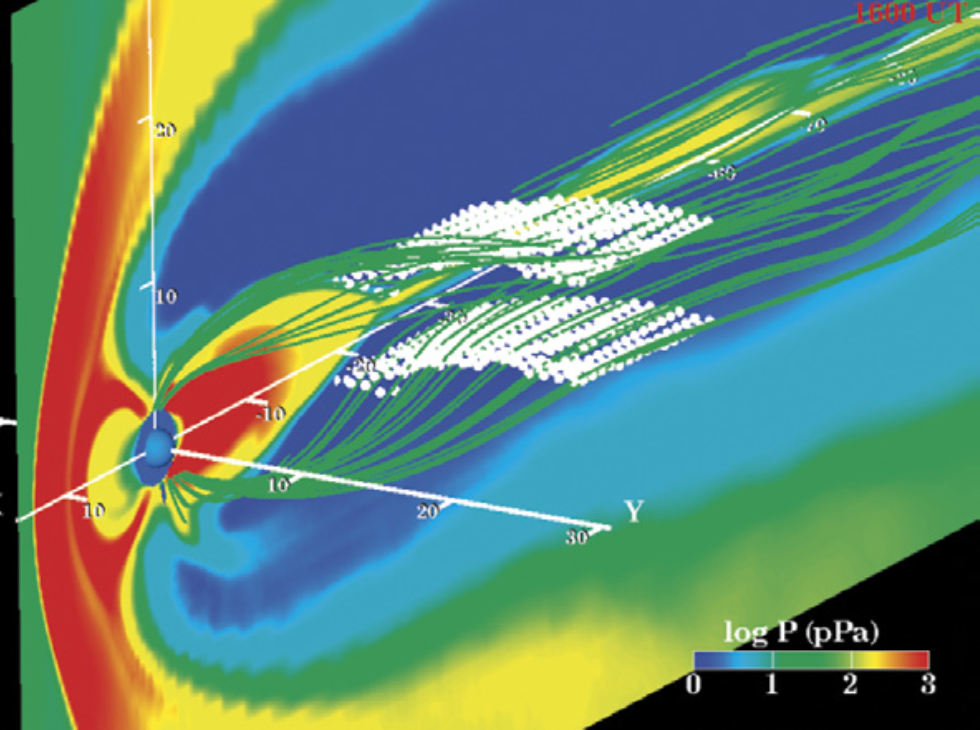

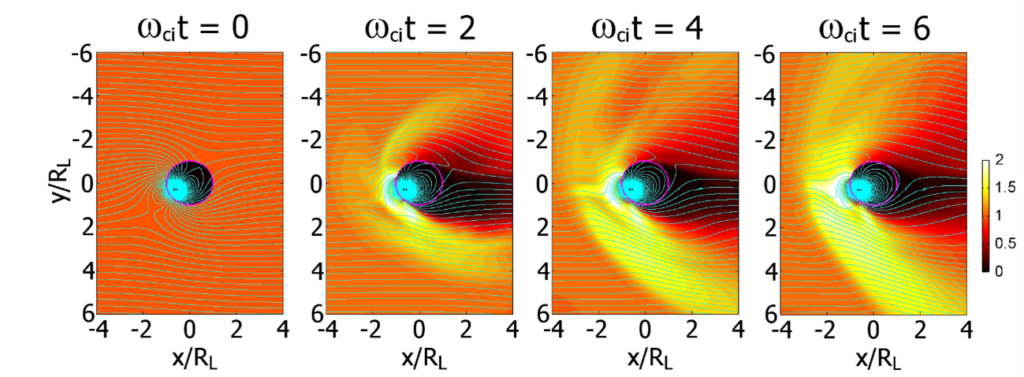

| Vol.7 梅田先生インタビュー | 北海道大学 情報基盤センター副センター長 教授梅田 隆行 | Vol.7 梅田先生インタビュー 北海道大学 情報基盤センター副センター長 教授 梅田 隆行 情報基盤センターウェブマガジンのVolume 7となる今回は、2024年2月に本学情報基盤センター・スーパーコンピューティング研究部門の教授に着任された梅田隆行先生に、ご専門のコンピュータシミュレーションやプラズマ科学に関するこれまでの研究の歩み、そして今後の展望についてお話を伺いました。(聞き手:統合URA本部 谷村 英樹) ─ まず、先生のご経歴について教えていただけますか。 梅田 京都大学工学部の電気電子工学科を卒業しました。もともとは電気系のハードウェアの研究志望だったんですが、SFや宇宙に興味があり、研究室の選択で宇宙関連の研究室を選びました。ただ、元々はハードウェア系の室内実験をやりたいと思っていたのに、じゃんけんで負けてしまって(笑)、ソフトウェア系の数値実験の道に進むことになりました。その後、大学院では情報学研究科の通信情報システムが専攻だったのですが、実際には宇宙物理に関わるコンピュータシミュレーションの研究を行っていました。 ─ 大学院でも宇宙関連のシミュレーションを専門にされていたとのことですが、具体的にはどのようなテーマに取り組まれていたのですか。 梅田 宇宙空間に存在するプラズマの粒子一つ一つをコンピュータで追跡するシミュレーションを行っていました。当時としては扱っていた粒子数が非常に多く、10億から100億個にのぼる粒子を数週間かけて計算していました。対象としていたのは地球周辺のプラズマで、特に人工衛星のアンテナが検出する未知の波動現象について調べていました。これらは、プラズマに溜まったエネルギーが放出される際に、特有の電磁波として観測される現象ですが、シミュレーションを通じて、そのメカニズムを明らかにしようとしていました。 ─ その研究の背景としては、人工衛星で観測されたプラズマ波形のデータを解析する必要性があったということでしょうか。 梅田 そうですね。ただ当時は、波形データそのものはデータサイズが非常に大きく非常に扱いにくかったので、データを周波数スペクトルに変換して地上に転送するのが一般的でした。しかし、そのようなスペクトルデータではスペクトルが複雑に広がる理由や仕組みは理解できていませんでした。そこで私は、当時最先端だった直接的な波形観測で得られる波形データそのものに注目し、その発生メカニズムをコンピュータシミュレーションで解明しようとしていました。 ─ 当時、先生が取り組まれていたコンピュータシミュレーションは、一般的なN体シミュレーションとは少し違っていたのですね。 梅田 そうです。一般的なN体シミュレーションは粒子同士の相互作用をすべて計算します。そうすると、計算の負荷が粒子数の2乗に比例するので、粒子数をあまり多く設定できません。多くてもせいぜい数万~数十万個程度にとどまっていました。一方、私が扱っていたプラズマの粒子シミュレーションは、粒子データを格子(グリッド)に置き換えて「場」として扱うため、粒子間の直接的な相互作用を計算せずに済みます。その結果、計算量が大幅に削減(粒子数に比例)するので、10億~100億個といった大規模な粒子数を扱えるという特徴がありました。 ─ その後、UCLAへ移られてからも同じ研究を継続されていたんですか? 梅田 UCLAではシミュレーションの手法が大きく変わりました。プラズマ粒子の細かな動きを追うのではなく、プラズマを流体として扱い、太陽風が地球磁場に与える影響をシミュレーションしていました。具体的には、磁場を伴って高速で吹き付ける太陽風が、地球の磁場をどのように変形させるかを計算していました。この分野は、現在では宇宙天気予報へ実用化が進められている研究分野ですが、当時の私の研究は、主に実際の観測データをもとにしてシミュレーションを行う、いわゆるデータ駆動シミュレーションでした。 ─ UCLAでは、地球の磁場に影響を与える太陽風の流体シミュレーションをされていたとのことですが、具体的にはどのような研究でしたか。 梅田 当時は人工衛星が複数飛ばされ、地球周辺の現象を同時に観測できるようになった時代でした。こうした衛星が検出した現象を正しく理解するには、まず地球磁場の構造を正確にシミュレーションで再現する必要があります。そこで私は、実際の衛星観測データから磁場構造を再現し、その磁場の中でプラズマ粒子であるイオンがどのように運動して衛星に到達するのか、ということを調べていました。  Ashour-Abdalla, M., J. M. Bosqued, M. El-Alaoui, V. Peroomian, T. Umeda, and R. J. Walker (2008), Modeling PSBL high speed ion beams observed by Cluster and double star, J. Adv. Space Res., Vol. 41, 1598—1610 (https://doi.org/10.1016/j.asr.2007.04.018) より引用 ─ その後、日本に帰国されて名古屋大学に移られましたが、どのような研究をされていたのでしょうか。 梅田 名古屋大学では再び粒子シミュレーションを中心に行いながら、新しい数値シミュレーション手法の開発や並列計算にも取り組みました。所属は当時の太陽地球環境研究所(現在の宇宙地球環境研究所)で、教育面では再び工学部の電気系にも関わることになり、久しぶりに馴染みのある分野に戻ったような感じでした。研究対象も地球周辺に限らず、天文学寄りのテーマにも挑戦しました。特に高エネルギー粒子が相対論的な速度まで加速されるメカニズムを、プラズマ物理の視点で解明するという課題に取り組んでいました。この研究は、天文分野の人たちと協力して行っていました。 ─ 現在はどういった研究をメインにされているのでしょうか。 梅田 20年ぐらい前は、コンピュータの性能がどんどん上がっていた時代だったので、「未来のコンピュータ環境で動かすこと」を念頭に置いて、シミュレーション手法や並列プログラムの開発をしていました。しかし今は、コンピュータ(CPU)の性能が頭打ちになり、GPUスパコンや量子コンピュータの登場など、コンピュータ環境が目まぐるしく変わっています。そのため最近は、どちらかと言うと既存の計算機環境を念頭に、「何か計算したいテーマがあった時にそれをいかに効率よく解くか」というシミュレーション手法の研究が中心になっています。対象は宇宙や物理、数学など何でも構わないのですが、コンピュータサイエンスの中でも特に計算精度と計算速度の両立に焦点を当てたアルゴリズムの研究を行っています。今は研究そのものに時間を割くのが難しいですが、宇宙プラズマの研究も趣味の研究として続けていきたいですね(笑)。 ─ では、次に先生が現在、この情報基盤センターでどのようなお仕事をされているのか教えてください。 梅田 一言で言うと、スーパーコンピュータ関連の業務ですね。今年4月から新しいスーパーコンピュータが稼働しましたが、私自身は1年ちょっと前に着任しましたので、その時点ではスーパーコンピュータ導入の仕様は既に決定していました。そのため、システム設計自体には関わっていませんが、導入されたシステムをどのように活用するか、具体的にはユーザーが使いやすい形でサービスを提供するという、実際の運用面での設計をこれまで進めてきました。現在のフェーズとしては、7月からの本格的な運用に向けて動作を確認している段階です。(注:本インタビューは2025年5月に行われた。) ─ 現在はどのような体制でその作業を進めているのですか? 梅田 スーパーコンピューティング研究部門の教員3名に加えて、複数の技術職員で運用にあたっています。実際に直接作業に関わっているスタッフや事務職員も含めると、全部で10名くらいの体制でしょうか。前職でのコンピュータシステムの運用とは勝手がだいぶ違うので、多少ご迷惑をお掛けしつつも、いろいろな方に助けて頂いてなんとかやっています。 ─ 例えばどういう研究者に使ってほしいか、というようなメッセージはありますか? 梅田 スーパーコンピュータは大学の施設ですので、まずは北海道大学内の研究者に広く使っていただきたいです。前のシステムは利用率が90%以上と高く、多くの研究者にご利用いただきました。導入設計の段階では大口のユーザーへのヒアリングも行われたそうですし、前のシステムで好評だった使いやすいサービス体系も維持していますので、新システムも引き続き安心してご利用いただきたいです。あとは、今回の更新では、北大のスーパーコンピュータとしては初めてGPUスパコンが導入されました。こちらはまだどのくらいお使いいただけるかは未知数なところがありますので、今後は新たな利用者の新規開拓にも力を入れていきたいですね。 ─ システムが新しくなったのに性能が上がった実感がなかったり、遅くなったように感じたりすることは、実際にあるのでしょうか? 梅田 あり得ますね。まず前提として、ここ10年ぐらいCPUコア単体の性能は上がっていないのですが、CPU単体の性能を上げるために、コア数を増やしてきました。ですが、CPU単体の消費電力も上がってしまって…。なので、消費電力を減らすために、カタログスペック(理論演算性能)に影響しない範囲で論理回路を削減したりしていますが、大抵これが悪さをしています。最新のCPUだと、論理回路の削減にコンパイラが対応していなかったりして、何年後かにコンパイラのバージョンが上がって急に速くなったというか、元の速度に戻ったりします。あとは、CPUコア単体の性能は上がっていないので、スパコンの性能を実感するには、やはり並列計算をしないといけない、ということになります。スーパーコンピューティング研究部門ではプログラムの並列化や性能分析を行っていますので、計算を速くしたいという要望があるユーザーには是非ご相談いただきたいですね。 ─ ありがとうございます。少しプライベートな話題になりますが、研究活動を通して面白かったエピソードや印象的なプロジェクトなどはありますか。 梅田 プロジェクトとしては「京コンピュータ」やスーパーコンピュータ「富岳」を使ったシミュレーションに関わったりしています。また、衛星関係のプロジェクトにも参加しています。自然科学の中でも宇宙科学は特に観測至上主義的なところがあるので、シミュレーション系の研究者は一般的に、まず観測データが出てから本格的に動き出すことが多いですね。特に(というか、ほぼ常に発生するのですが)予想外のデータが出たときに、「どうやって計算で再現するか」というところから試行錯誤を始めています。 ─ その中で特に楽しかったことや苦労したことはありますか? 梅田 一番楽しいのはやはりプログラムを書く作業ですね。特に10年くらい前に、京コンピュータ向けに並列シミュレーションのプログラムを一生懸命書いていた頃が、研究者として一番面白く感じていました。数カ月くらいかけてプログラム開発を行っていましたが、とても楽しい時期でした。 ─ その中で、一番達成感を感じたことは何でしょうか? 梅田 一番印象に残っているのは、2012年頃に京コンピュータを使って行った大規模な計算です。格子点を2兆以上使った流体計算を行ったのですが、後になって、それが当時世界最大規模の計算だったということを知りました。当時はまったく意識していませんでしたが、今から10年ほど前の国際会議で、「1兆格子が世界最大級」という話を聞いて、「いや、自分はもっと前に既に2兆格子の計算をやっていたんだけどな……」と思ったことがあります(笑)。 ─ それは何か公式記録とかには残っていないんですか? 梅田 残念ながらワールドレコードのような公式な記録には載っていないですね。当時はそれが世界最大規模の計算だったとは全く思ってなかったので(笑)。  Umeda, T. and K. Fukazawa (2015), A high-resolution global Vlasov simulation of a small dielectric body with a weak intrinsic magnetic field on the K computer, Earth Planets Space, Vol. 67, 49 (https://doi.org/10.1186/s40623-015-0216-0) より引用 ─ それでは最後に、先生は北大に来られてまだ日も浅いですし、北大の若い研究者へのアドバイスなどあればお願いします。 梅田 若い人には、やっぱり研究を楽しんで続けてもらうことが一番ですね。楽しくないと研究は長続きしません。 ─ 今は若手研究者が置かれている状況がかなり厳しいと思うんです。競争が激しく、皆さん辛そうな印象を受けますが、実際のところいかがでしょうか? 梅田 確かにその通りだと思います。一番の原因は、若い人たちのポストがほとんど任期付きになっていることですね。それに加えて、研究予算を取るための申請書や報告書の作成が非常に大変で、それが若手の大きな負担になっています。以前は教員に一定の研究費が割り当てられていて、自分で予算を取れなくても何とか研究が続けられましたが、今は自分で予算を獲得しなければ研究ができない状況です。 ─ その状況を改善するためにはどうしたらよいでしょうか? 梅田 改善するには、大学や組織としてまとまった資金を確保する必要があります。そのためには、シニアの教員が積極的に書類作成などを担当して、若い研究者が研究に専念できる環境をつくるしかないと思います。私自身も今は、書類仕事と雑務ばかりしていますね。若手には雑用をできるだけ回さないようにして自由な環境を与えて、口出しせずに資金だけ出すのが理想的です。 ─ それが若い研究者には理想的な環境ですよね(笑)。ありがとうございます。最後に、先生は子どもの頃はどんな子でしたか?好きなものなどありましたか。 梅田 子どもの頃からSFがとても好きでしたね。特に小学生の頃から『スタートレック』に夢中でした。 ─ 幼少期から宇宙に興味を持っていたんですね。そうした興味は中学、高校時代も続いていましたか? 梅田 ずっと変わらずでした。あとは海外ドラマの理系の主人公に特に惹かれていましたので、理系に進む以外の選択肢はなかったです。 ─ スポーツなどはどうでしたか? 梅田 小中高は卓球をやっていましたね。 ─ 意外とスポーツもされていたんですね。ところで、友達とグループで過ごすタイプでしたか、それとも一人でいる方が好きでしたか? 梅田 一人でいるほうが好きですね(笑)。 ─ なぜこんな質問をしたかといいますと、シミュレーション研究って、長時間プログラムに没頭する必要があるので、一人で作業するのが好きな人に向いている気がします。おそらく一般の人には辛い作業かもしれませんが。 梅田 そうですね。私は全く苦にならないです。ただ、これは人によってかなり向き不向きがあると思います。仮に研究テーマを決めるときにじゃんけんに勝って実験系の道に進んでいたとしても、それはそれでやれていたと思いますが、私の代わりにシミュレーション分野に行った人は多分続かなかっただろうと思います。 ─ なるほど。では、神様はちゃんと適材適所に配置していたわけですね(笑)。今日は先生の人柄や色々なお話が聞けてとても良かったです。ありがとうございました。 ———— 略歴 ———— |

|||

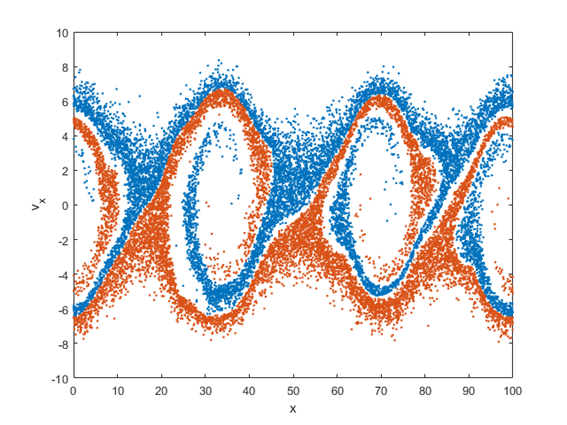

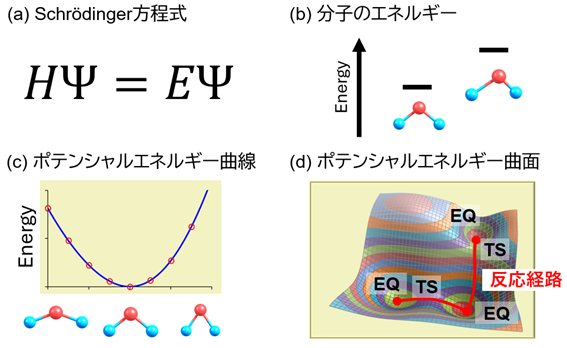

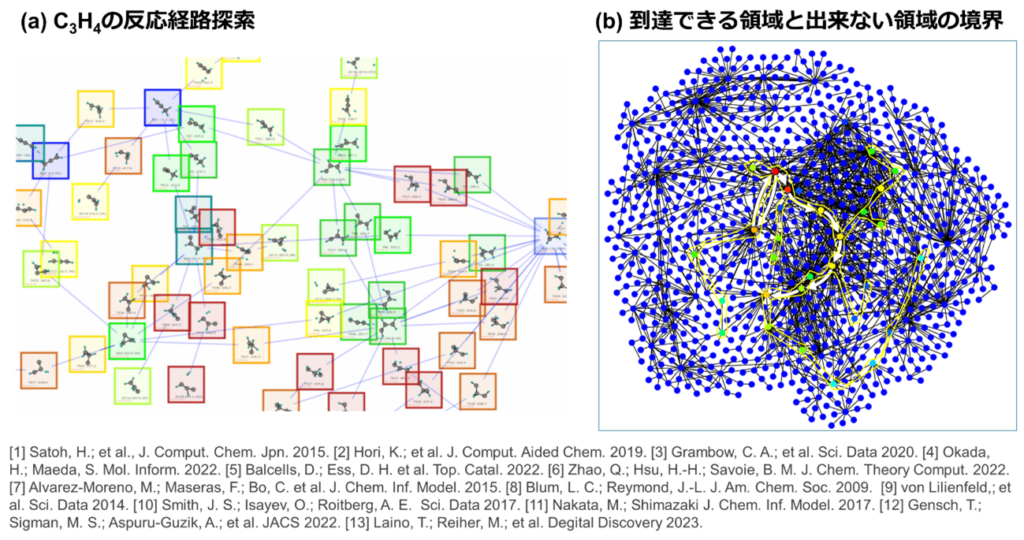

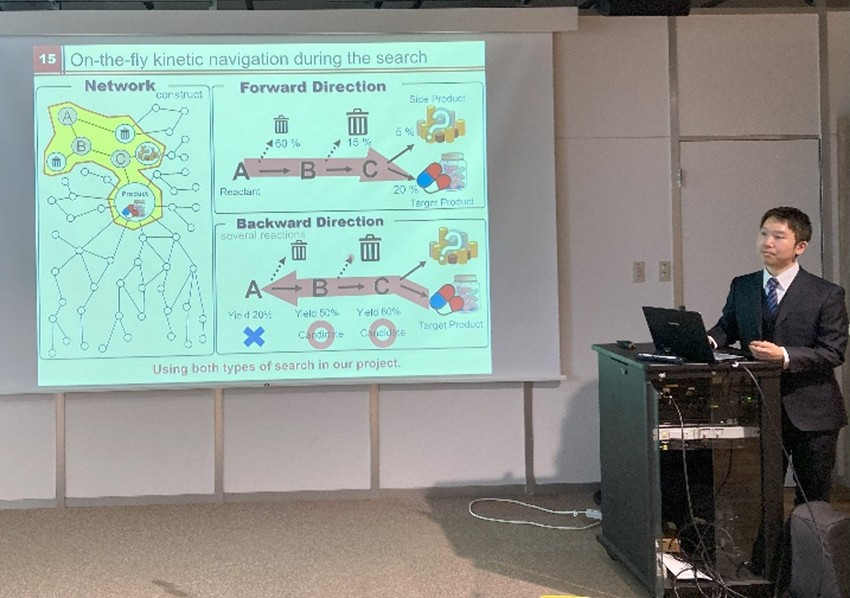

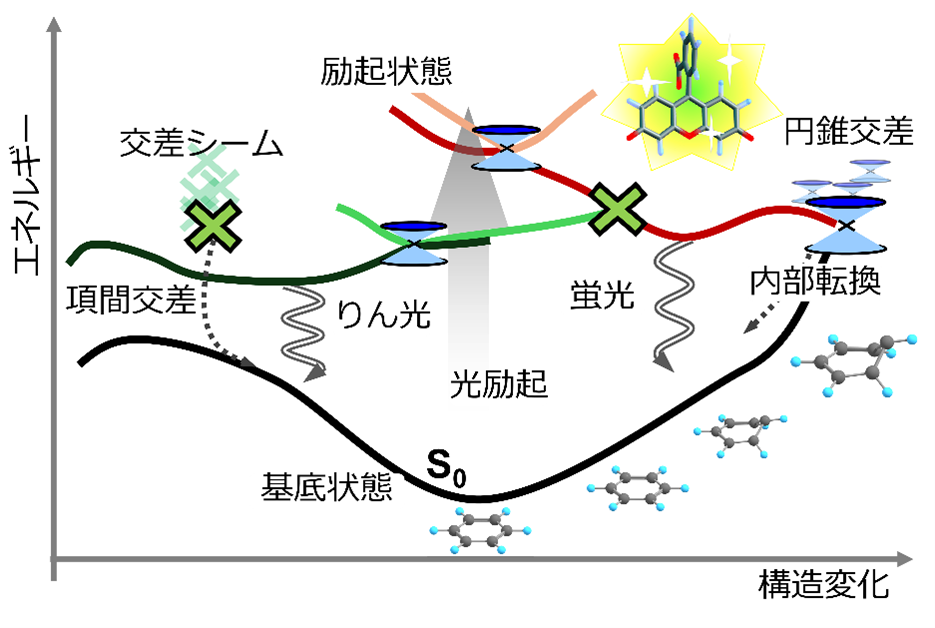

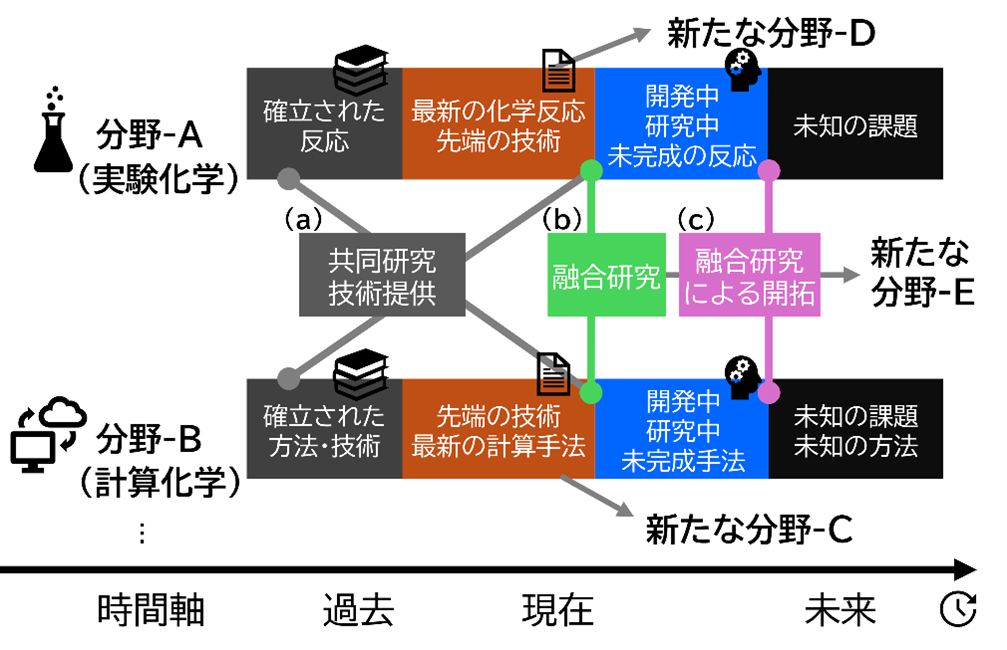

| Vol.6 原渕先生インタビュー | 北海道大学 WPI-ICReDD 特任教授原渕 祐 | Vol.6 原渕先生インタビュー 北海道大学 WPI-ICReDD 特任教授 原渕 祐 情報基盤センターウェブマガジンのVolume 6となる今回は、北海道大学 WPI(World Premier International Research Center Initiative)拠点-ICReDD(Institute for Chemical Reaction Design and Discovery: 化学反応創成研究拠点)(※1)の原渕祐先生に、お話を伺いました。原渕先生(※2)は、ICReDDにて融合研究コーディネータ・特任教授として活動されている理論化学・計算化学を専門とする研究者です。スーパーコンピュータを活用した反応経路探索により、新しい化学反応や材料設計を行い、光化学や光触媒の研究にも取り組んでいます。計算と実験を融合させる革新的な研究を推進し、国内外の研究者と協力しながら化学の未来を切り拓くことを目指しています。 ― 本日はよろしくお願いします。北海道大学情報基盤センターから来ました。 原渕 僕たちの研究室は、2019年から継続して北大の計算機センターを利用させてもらっています。具体的な数字だと、大体計算機センター全体の10%くらい使っていると思います。これは恐らく最大クラスの利用量でしょう。WPI-ICReDDにおける「前田ERATO化学反応創成知能プロジェクト」(※3) としての活動において利用させてもらっています。北大には、現在、量子化学・理論化学分野の日本トップクラスの研究者が集まり、6つの研究室(教授4人、Jr. PI2人)が連携して、非常に活発に研究活動を進めています。これらの6研究室は現在、計算を活用するICReDD拠点に寄与しています。 ― 先生のご専門は化学ですよね? 原渕 そうです。でも、僕らの研究は物理にかなり近い物理化学という分野です。我々の分野では、原子の動きをシミュレーションすることで化学反応を解析するので、理論物理に近い考え方をします。ただ、私が所属する研究室は、その中でも化学反応や材料を対象とした応用寄りな研究をしています。ICReDDの目標は、計算・情報・実験の多数の研究室を一つの建物に集約し、化学反応の創成を革新することです。英語で表現すると “Revolutionize Chemical Reaction Design and Discovery” という目標に向かって研究を進めています。 ― なるほど、つまり、化学反応の発見や創成に革命を起こすということですね。 原渕 その通りです。従来の有機合成は、繰り返しの合成実験と経験則に基づいて進めるものが主流でした。しかし、僕たちは物理の法則を基に反応を予測し、さらに情報学を組み合わせて新たな反応や材料を設計する新しい方法を模索しています。これがICReDDの基本的なアプローチです。具体的なプロジェクトとしては、計算や情報技術を活用して、比較的原子数の少ない系に対して化学反応を解析・設計する研究が進められてきました。最近では、有機分子触媒と呼ばれる200原子を超えるような触媒分子の設計や、メカノケミカル合成といって、例えばボールミルと呼ばれる装置で物理的に原料をすり潰すことで化学反応を促進する手法、ポリマー、例えばゲルなどの高分子材料の研究や、がん治療や創薬といった医学領域にも関わっています。 ― あと、ICReDDでは、海外の研究者との連携も多いと思いますが、例えばノーベル賞学者のリスト先生とはどんな形で共同研究をされているんですか? 原渕 リスト先生とも一緒に研究を進めています。毎年、日本に来てくださっており、ノーベル賞受賞後も頻繁に来日されています。この前、日本に来られたときも、一緒に研究について議論しましたし、拠点のパーティーや交流イベントにも参加して下さり、日本の文化を楽しまれていました。 ― はい、なんとなくイメージは掴めたと思います。ありがとうございます。 原渕 さて、せっかくなので研究内容をもう少し詳しく紹介させてください。内容としては、量子化学の分野の話なので、かなり難しい話になります。でも、積み上げていけば理解できる話です。みなさん、理系の方ですか? ― 私はもともと物理が専門です。 原渕 それなら問題ないですね。まず、専門用語のポテンシャルエネルギー曲面というものについてお話しします。シュレディンガー方程式、量子力学の基本方程式です。 この方程式を使って計算を行い、そこから化学反応を予測したり、新しい材料をデザインしたりするのが僕たちの研究です。まず、シュレディンガー方程式(図1a)を解く手法として、例えば、有名なものにはDFT(密度汎関数理論)があります。 DFT計算を使うと、分子構造のエネルギーを評価できます。例えば、水分子では、通常の構造の方が異常な構造よりもエネルギーが低く、安定しています(図1b)。この計算は未知の分子にも応用でき、構造が少し変化するとエネルギーも滑らかに変わります(図1c)。これをグラフにすると、エネルギーの低い「谷」は私たちの身の回りの分子が存在する安定な分子の構造に対応し、高い「山」は不安定な構造を表します。 ― それは低いほうですね。 原渕 そうですね。山が低ければ低いほど、反応は起こりやすくなります。例えば、細かい単位の話は置いておいて、山の高さが40のエネルギー障壁を越えるのにかかる時間が10⁻⁶秒(一瞬)だったとしましょう。一方で、100の高さの山を越えようとすると、それには1日くらいかかる、みたいな具合に、山の高さと反応時間には関係があります(図2b)。この障壁を計算すれば、その反応がどれくらいの頻度で起こるのか、あるいはほとんど起こらないのかを予測できるわけです。この「反応経路」というのは、我々の研究分野の1つのキーワードになります。反応経路を計算し、その障壁を求めることで、反応の可能性を評価することができます。ただ、この計算をすべての反応に対して求めようとすると、急に難しくなるんです。 ― 地図を持っているわけではないんですね(笑)。 原渕 そうです。地図も方位磁針も無いと思ってください。とても難しいと感じると思います。でも、反応経路を計算することはさらに難しくて、足元の傾きしかわからない状態で、小樽まで「最も低い山を通って進んでください」となるわけです。これはもう、普通に考えたらできませんよね?我々が生活するたったの二次元の地図上の空間でも難しいのに、分子の場合は10次元、30次元という超空間の中でこの経路を見つけなければなりません。実際以前は、この「ある安定構造から、反応経路を逆のぼりして別の構造を探すのは困難」と考えられていました。でも、前田理先生と大野公一先生の研究がこれを可能にしました。 この技術によって、人間が予測して決めるのではなく、コンピュータがポテンシャル曲面上の反応経路を自動的に探索することが可能になりました。これがICReDDがもつ最先端技術のひとつです。 ― 例えば、北大のスパコンでどれくらいの時間がかかるのでしょうか? 原渕 この計算をした当時だと、1,000コアから2,000コアを使って3日から4日くらいですね。この研究はスパコンなしでは成り立ちませんし、ここまで進めることは出来ませんでした。僕たちは計算を使って物理的な原則から反応を予測する研究を進めているので、計算コストがかかるのは仕方ないんです。 ― スパコンを使う前、例えば前田先生たちはどうされていたんですか? 原渕 実は、僕たちはスパコンセンターで借りている計算リソースと同等レベルの計算設備を、自分たちの研究室にも持っていて、そちらで研究を進めています。 ― つまり、研究室内の計算機でも対応していたということですか? 原渕 そうです。でも、僕個人としては北大スパコンの方が安定していて継続的な計算研究に向いていると感じています。特に、自前の計算機は、計算機の管理や、大量のマシンを運用すると避けることのできないコンピュータ周りの機器トラブルに対応する必要がありますが、計算機センターでは計算機の管理は全て対応してもらえます。現在、前田先生は自身の計算機を使うことが多いですが、僕はメインで北大のスパコンを使っています。 ― スパコンの使い勝手についてはどうですか? 原渕 素晴らしいと思います。ICReDD拠点内にある計算機と同じくらい使いやすいです。拠点内の計算機は自分たちで好きなようにチューニングしているので、内部での連携研究において便利ですが、北大のスパコンは使いやすさと性能においてそれ以上だと思います。特に良い点は、対応がとても丁寧であることですね。 ― 例えば、どんな対応をしてくれたんですか(笑)? 原渕 最初に使い始める際に、自分たちのプログラムがスムーズに動くように環境を整えてくれるんです。これがあるだけで、計算機の使いやすさが格段に変わります。「こういうソフトを入れてください」といった要望を出すこともできるのもありがたいです。実際、僕もこの前、要望を出しましたが、しっかり対応してもらえました。総合的に見て、北大のスパコンは僕たちにとって最も使いやすい計算機です。本当に満足しています。 ― 北海道大学のスパコンは最近(2025年4月)新しくなりましたよね? それによって研究環境は改善されそうでしょうか? 原渕 実はそうとは言いきれない部分があります。それは、必要な計算機スペックが研究毎に異なっているためです。僕たちの研究にとっては、台数とコア数が多いほど有利なんです。そして、反応経路の計算はすべて並列処理が可能なので、インフィニバンド等(※5)の高速なネットワークは必要無いように設計されています。 ― メモリはあまり関係ないんですか? 原渕 はい、ほとんど関係ないですね。とにかくトータルでの計算コア数(計算機の台数)が多ければ多いほど計算が速くなるタイプの研究なので、実は、他のシステムにおいてですが、マシンが新しくなったからといって、劇的に改善したという実感がないこともあります。 ― 例えば、GPUが搭載されて処理が速くなった、というような変化はありますか? 原渕 今の僕たちの研究では、速くならない可能性が高いです。 原渕 さて、次に「この技術をどう応用するのか」についてお話しします。大きく分けて2つのことができます。 ― 「つくりたいものをつくる」という発想ですね。 原渕 その通りです。つまり、「この分子を合成したい!」と入力すると、それを作るためのレシピを計算で導き出せるということです。例えば、薬の原料となりうる分子の設計 についてお話しします(※10)。 それとは別に、もう少し単純なアプローチにも取り組んでいます(※11)。 ― つまり、探索経路の「外側」まで見て、「実際に起こるかどうか」を判定できるということですね。単に「こういう反応が起こるかも?」と予測するだけでなく、可能性の低いものを排除しつつ、より確実な反応を見つけることができる。 原渕 その通りです。これが反応設計に直接つながっていきます。さらに最近では、機械学習を用いて反応経路探索を制御する研究や、ポテンシャル曲面の計算を加速するための機械学習ポテンシャル(※13)の研究も進めています。この機械学習ポテンシャルというのは、最初の量子化学計算、つまりシュレディンガー方程式を解く部分の計算負荷を軽減する技術です。今の反応経路探索では、この量子化学計算が全体の99%のコストを占めているんですよ。しかし、ICReDDのRuben Staub博士が中心となって開発を進めている機械学習ポテンシャルを使うと、この計算を置き換えることが可能になり数10倍高速に計算が可能になります(※14)。 この研究にも大規模なデータベースの計算が必要なので、引き続き北大のスパコンを活用しています。今、開発中の新しい手法を使えば、数100倍速く反応経路ネットワークを計算できるようになるはずです。これはまだ発表していませんが、近いうちに公開できると考えています。 ― 先生の研究では光反応を使っていますよね?それについて、もう少しお伺いしたいと思います。 原渕 それでは、少し基礎的な話から説明しましょう。まず、光のエネルギーは実は膨大です。一般的な話ですが、光のエネルギーが分子に当たると、その分子は一瞬で数万度℃に相当するエネルギーを吸収するんです。この光によって活性化された状態を電子励起状態(あるいは励起状態)と呼んでいます。たとえば、「紫外線を浴びるとがんのリスクが上がる」と聞いたことがありますよね。これは光のエネルギーが分子の構造を変えてしまうからです。光反応には、分子の構造が変わるタイプ、光を吸収して光を放出するタイプ(有機ELなど)、光エネルギーを別の分子に伝達する「増感剤」など様々なタイプが存在します。僕が前田先生と約10年間研究してきたのは、こうした多様な光反応を統一的に解析できる手法を開発することです。解析方法としては、これまでは基底状態、つまり光を浴びていない状態の分子のポテンシャル曲面を計算していました。しかし、光反応では光を吸収した後の「励起状態」のポテンシャル曲面も計算しなければなりません。光を吸収すると分子は高エネルギー状態に遷移し、その後エネルギーを放出しながら元の状態に戻っていきます。その「戻る経路」をすべて計算すれば、どんな光反応も解析できると言うのが、我々のアプローチです。 ― この解析もスパコンを使っているのですか? 原渕 はい、もちろんです。スパコンなしではできません。光反応のシミュレーションには、複数のポテンシャル曲面の計算が必要になるため、普通の計算機ではとても処理できないんです。 ― この光反応の計算には、どれくらいのコストがかかるのでしょうか? 原渕 並列計算の規模としては、大体400コアくらいで処理しています。計算時間は分子の大きさによりますが、3日から1週間程度ですね。ただ、研究ってどこまでも計算をつぎ込めてしまうんですよね。例えば、「もっと計算精度を上げよう」とか「もっと大きい分子を扱ってみよう」となると、一気にコストが上がってしまいます。結果的に2週間かかる計算を大量に投げるということも珍しくありません。 これは光を吸収した分子が光を発することなく元の状態に戻る経路なのですが、教科書には「この構造を求めることすら容易ではない」と書かれているほど難しいんです。普通の分子構造とは異なる構造が無数に存在し、重要な交差を見つけるためには探索するしてそれ以外ないということを示すしかないため、これを実現するのは困難でした。これに対して我々の研究室(理論化学研究室)では、10年間で交差点の探索を可能にしてきました。これによって、様々なタイプの光反応の解析が可能になりました(最近の光反応の解析研究https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/research/10644)。最近では、計算を通じて、実際の光機能性材料の開発研究にも参加させてもらっていて、例えば「有機EL材料の候補分子」(※15)といった新たな材料の発見にも寄与しています。最新の研究では、光反応と化学反応を組み合わせたタイプの反応である、光電子移動触媒を用いたラジカル反応の解析と反応開発(※16)へと研究を展開しています。 化学反応・光反応いずれにしても、北大のスパコンはこの計算領域を強力に支えていると言えます。また、ICReDDは、計算・情報・実験の融合を目指した研究拠点ですが、そのなかの計算部分を支えているのが北大スパコンと言えます。そして、この計算技術が、化学だけでなく薬学などの応用分野に広がりつつあり、着実に進展しているところです。 ― ICReDDでは他分野との融合も積極的に進めていると思うので、そのあたりのお話も伺えればと思います。 原渕 現在、僕たちは、異分野融合研究を積極的に進めています。特に今挑戦しているのは、「他分野の研究者が抱える重要な課題や難しい課題を計算で加速すること」です。このような研究活動では、研究者同士の信頼関係を築くという研究とは別の難しさがあります。 ― もう少し深い内容をお聞きしようと思いますが、どうやったらインパクトのある異分野融合研究を生み出すことができるんでしょうか? 原渕 例えば、一般的に、計算というのはどんな分野でも使えるツールです。だから、実験の研究者が「自分は計算を専門にしていないから」と計算担当者に頼み、計算結果を実験に当てはめるというのが、「共同研究や技術提供」の形としてよく見られるものです(図5a)。 ― そういった取組がうまくいくと、これから面白い研究が多く生まれてきそうですね。 ― 本日は、たくさんの興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 原渕 いえいえ、こちらこそ、いろいろな視点から質問していただいて面白かったです。 ― ICReDDの研究が、計算、情報、実験を融合させることで、これまでにない新しい科学の領域を切り開いていることがよくわかりました。特に、計算の力を使って、これまで実験では難しかったことを予測し、実証するという流れはとても印象的でした。ICReDDの研究が、化学だけでなく、医学や材料科学といったさまざまな分野に広がっていくのも楽しみですね。本日は本当にありがとうございました。今後の研究成果にも期待しています! ※1 https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ ———– 略歴 ———— |

|||

| Vol.5 近藤先生インタビュー -サイバーセキュリティとインターネット工学- |

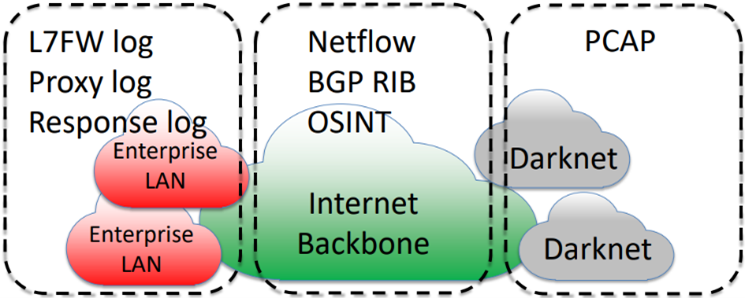

情報基盤センター サイバーセキュリティ研究部門 助教近藤賢郎 | Vol.5 近藤先生インタビュー -サイバーセキュリティとインターネット工学- 情報基盤センター サイバーセキュリティ研究部門 助教 近藤賢郎 情報基盤センターウェブマガジンのVolume 5となる今回は、2023年8月から本学情報基盤センターサイバーセキュリティ研究部門の助教になられている近藤賢郎先生に、ご専門とされているサイバーセキュリティやインターネット工学に関するこれまでの研究について、そしてこれからの動向についてお話を伺いました。(聞き手:URAステーション 佐藤 崇) ─ 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 近藤 はい、今はサイバーセキュリティやインターネット工学、広く言うとコンピュータサイエンス、計算機科学の分野の研究をしております。もともと学部生の頃は慶應義塾大学の理工学部情報工学科という計算機科学を扱う学科に所属していて、初めはインターネット工学についての研究を卒業研究で進め、そのまま大学院理工学研究科修士課程でも同じ分野の研究を続けていました。その際、慶應の学内制度を利用して、大学院医学研究科修士課程にも1年間通い、医学分野の統計やデータ解析についての研究を進め、3年間で修士(工学)と修士(医科学)の2つの修士号を取得しました。実はこの点が現在の北大での職につながったのかもしれません。博士課程ではコンピューターサイエンス側に戻って、インターネット全体のアーキテクチャという、特に大規模なコンテンツ配信を考えたインターネットの仕組みづくりの研究で学位をとりました。 ─ ありがとうございます。色々お聞きしたい点がありますが、まずは簡単なところからお伺いします。慶應義塾でダブル・ディグリーは普通なのでしょうか。 近藤 それは当時慶應義塾で受託していた、いわゆる教育系の国プロがありまして、私は学生としてそこに参画していました。お医者さんに聞かれると怒られるかもしれませんが、語弊を恐れず申しますと、当時、インターネットの基盤技術において「医療」というのは、まだ大きく活用されていないアプリケーションでした。医療は専門性が高い分野なので、どうやって1つのアプリケーションとして扱うべきか、中に入って専門的な知識も手に入れつつ、その設計方針を考えようということで、計算機科学を主軸に置きながら、大学院医学研究科にも行っていました。ですので、その国プロに参画していたからダブル・ディグリーのような機会を得られたというところです。 ─ インターネットの新しいアプリケーションの設計指針を立てるために別の分野に飛び込んだのですね。とても興味深い経歴です。今のお話の流れで、いろいろとお聞きしたいのですが、まず初めに、先生がサイバーセキュリティというものに興味を持たれたきっかけというのは、どの辺りからなのでしょうか。 近藤 ありがとうございます。私がサイバーセキュリティに分野を転換したのは2017年からです。それまでは、先ほど申しました教育系の国プロに、学生をしている傍らで研究員として雇っていただいていたのですが、慶應義塾インフォメーションテクノロジーセンター(ITC)というところに所属を変えました。これが北大の情報基盤センターのようなところでした。 ─ 学生時代から研究員としてご活躍されていたのですね。 近藤 いやいや(笑)。ITCに所属を変えるきっかけですが、もちろん大学のポジションなので半分は運のようなところもありますが、ちょうど2016年に慶應義塾がある企業とサイバーセキュリティに関する大規模な共同研究を始めたというところにあります。そこに参画をするということを、私の当時のボスのボスである教授から、お前はこれをやれと(笑)言われました。後ほどキーワードとしてお話ししようと思いますが、サイバーセキュリティの研究では、やはりデータを観測できないと何もできないのです。例えば、実際に動いているネットワーク環境で、攻撃者の不審な振る舞いというのをちゃんとデータとして観測できないと分析もできないのです。だからデータ駆動型のサイバーセキュリティの研究は、データをいかに大規模に、継続的に、安定して収集し続けるかどうかというのが、まず肝となってくるのです。当時2016年から始まっていた共同研究においても、やはりそこが重要な要素でしたので、所属も2017年から当時のITC(2023年より慶應義塾情報センター:KICへ変更)に移し、業務としては全学のセキュリティの運用と言いますか、全学の安全を確保するという傍らで、そこで観測した大量のデータ、例えばデータセット一つあたり1日で何百ギガというデータを観測できるので、それを基に研究を進めていました。それがサイバーセキュリティとの出会いというか、大きく軸足を移した転機となります。 ─ もともと、先生が慶應義塾大学に入学された時から、こういう分野に興味がおありだったのですか。 近藤 もともと広く計算機科学をやりたいと思っていましたが、学部の授業などで学んでいくと共にインターネット工学寄りの部分に興味が生じました。 ─ よくわかりました。もともと先生に研究の土台があった上に、セキュリティ側への理解といいますか見識があったからこそ、すぐに対応ができたのでしょうね。 近藤 そうなのです。その意味でいうと、先ほどボスのボスと紹介した教授が、WIDE (Widely Integrated Distributed Environment) プロジェクトというところで日本のインターネットを黎明期からつくってきた方なのです。同じく先ほどお話しした南先生も、インターネット黎明期に北海道地区のインターネットの仕組みをつくってきた方です。そのことは後から分かったことなのですけど、私は計算機分野の人間なので、統計が専門の先生とうまく一緒にやっていけるかなと思っていたら、とても話が合ったのです(笑)。ちょっと脱線しましたね。このWIDEプロジェクトに学生のときから私も加入していました。 ─ 学生の身分で加入する国プロ研究員というのは、当時たくさんいらっしゃったのですか。それとも、近藤先生のみでしょうか。 近藤 いやいや、1学年10人ぐらいですね。それが7年続いたので、70人くらいです。 ─ それはかなり大きなプロジェクトですね。 近藤 そうですね、当時のフルスタックな状態での参加人数でした。WIDEが動かしている、日本全国規模の学術機関向けのネットワークがあります。残念ながら、札幌はこのネットワークでつながってないのですが、主に関東圏と西の方、大阪、岡山、広島、福岡などになりますね。国外にもネットワークは広がっています。大学の学生さんや教職員の方が授業中にYouTubeを見たりする際に(笑)、このネットワークを介してインターネットに出ていくことになります。所謂商用のインターネットサービスと同様、いわゆる学術機関向けのISP (Internet Service Provider) のような役割をやっているもので、そこに私も学生時代から参加して、このネットワークを設計・構築して運用していたのです。当時所属していたITCも情報基盤部門なので、北大に移る以前からネットワークや情報システムを動かしてきたという経験もあって、その点ではスムーズに本学情報基盤センターに籍を移させていただいたようにも思います。 ─ なるほど。学生時代からの活動履歴がすごいですね。 近藤 いえいえ。なんだか不思議なものですね。 ─ すごく基本的なことなのですが、近藤先生のお話にも出てきた「サイバーセキュリティ」というものは良く聞くのですけれども、ほかに例えば、「ネットワークセキュリティ」だとか、もっと大きい意味なのかもしれませんが、「情報セキュリティ」みたいな言葉があると思います。「サイバー」といった場合は何が違うのでしょうか。 近藤 「サイバーセキュリティ」というと、上から下まで全部になります。「ネットワークセキュリティ」も「サイバーセキュリティ」の一部になります。 ─ 「サイバー」のほうが大きい意味合いになるのですね。 近藤 はい、大きいです。ネットワークだったり、情報システムのセキュリティは、いわゆるWindowsとかMacとかオペレーティングシステムのシステムセキュリティというものもあるし、その上でミドルウェアだったり、データベースなどのセキュリティもありますし、アプリケーションのセキュリティもあります。はたまた、その中でやり取りされる情報システムだったりネットワークだったり、やり取りをされるデータの改ざんとかが起きないようにというようなデータセキュリティなどもあります。もっと下のレイヤーでは、オペレーティングシステムどころか、CPUの命令セットやアーキテクチャにセキュリティ上の問題があって、正しい処理ができない、というようなハードウェアセキュリティもあります。それら上から下まで全部が、サイバーセキュリティという言葉で包含されるというところです。 ─ 近藤先生の場合は、全部のセキュリティを専門とされている、扱うということになるのでしょうか。 近藤 扱うという気概を持っています(笑)。やっぱり、一番得意なのはネットワークですけどね。 ─ なるほど、大変頼もしいです。 近藤 そうですね、もともとインターネット分野にいましたので。それだけではなくて、今お話したオペレーティングシステムのシステムセキュリティもやっています。ちょっと毛色が違うものですと、最近ソフトウェアはGitHubなどのレポジトリを介してオープンソースな場で開発されて、それがパッケージになって、利用者のところへ展開されていくという、1つのエコシステムのようになっていると思います。そのオープンソースの開発過程に着目したソフトウェアセキュリティ、つまりソフトウェアが使う人の手元に届いたときに、それが危ないか危なくないかといったリスクをスコアリングして出しましょうということも手がけています。 ─ まさにシステムからソフトウェアまで広く扱われていますね。 近藤 やはり広く、サイバーセキュリティという言葉で括られるものは、全てやっていこうという気概でいます。 ─ わかりました、ありがとうございます。 近藤 ということで、先ほどのデータ駆動型の話にもつながってくるのですが、結論から言うと弱いです。 ─ 弱いのですね…。 近藤 弱いです。サイバーセキュリティの研究者が口を揃えて言っていることですが、やはりネットワークにしろシステムにしろ、悪いことをしている人を分析して見つける要素技術をつくる点でいうと、データをちゃんと観測できること、つまり安定して大規模な質のいいデータを継続的に得ることができる仕組みをまずつくらないといけません。そもそもサイバーセキュリティの進展にはデータ駆動の研究が必須ですが、残念ながらこの国では、いわゆるエンドポイントセキュリティの仕組みとか、あるいはネットワークの中に設置して、ネットワークのトラフィックを見ながら悪い人を見つけるというような仕組み、これらを全て海外勢、アメリカの企業などに押さえられているのです。 ─ そういうことなのですね。 近藤 そうです。このようなことが大前提としてあるので、例えば、アメリカやイスラエルなどはセキュリティの研究がとても盛んなのですが、これらの国々に対して後塵に甘んじているというのが現状としてあります。下図でインターネットバックボーンというのが、先ほどのWIDEのネットワーク環境ですね。そしてエンタープライズLANは大学のキャンパスネットワークとか企業のネットワークです。これらはもちろんインターネットにつながっていて、横にあるダークネットというのが、使われていないIPアドレスレンジのネットワークになります。したがって、ダークネットで観測できるトラフィックというのは、誰も使っていないIPアドレス、宛先にやってくる不審なトラフィックになります。このようなインターネットバックボーンからエンタープライズへのラインであったり、キャンパスネットワークやダークネットへのラインであったりで、繰り返しになりますが(笑)安定して質のよい大規模なデータを継続的に観測できる仕組みづくりというのを2017年以降から始めました。 ─ 一から構築したのですね。 近藤 そうです。これがまず整ってきて、成果が出始めたのが2019年です。 ─ 結構最近のお話なのですね。 近藤 そうそう。17年から始めて、2年ぐらいはオーバーヘッドがかかるということですね。この仕組みがつくれると、データ駆動なセキュリティ研究というのができるということになります。こういう観測の仕組みをつくれる研究者が、なかなか少ないのではないかと思います。 ─ これもお伺いしたいのですが、日本が弱いと言うのは、海外にデータを押さえられているという点の他に、人材の少なさなども関係しているでしょうか。 近藤 そうですね。最近ならセキュリティに興味がある学生さんもいると思います。ただ、学生さんは就職をしないとダメですよね。セキュリティの知識やノウハウを手に入れて、企業に就職して実務を回して活躍するという点と、セキュリティに関わる要素技術(シーズ)をつくっていくという視点は別のものなのです。今、セキュリティの業界全体で、セキュリティ実務は泥臭くて大変で、真っ暗な部屋でフードをかぶってやるという(笑)イメージとは違いますよ、ということを刷り込んでいるというと嫌な言い方ですが、変えようとしているところです。どうしてもそういう泥臭い部分は残るのですけど。 ─ なるほど。 近藤 業界としてはイメージ転換を含めて精いっぱい努力されていて、実務方面の学生さんは増えてきたかなと感じています。でも、この国でシーズをつくることを本当に一生懸命やっている大学の研究室や企業さんは、やはりまだ少ないというのが現状だと思います。 ─ そうですか。ちなみに、それは企業が中心ですか?一般的に、研究は大学が中心かなと思うのですが、実際に被害に遭って大変なのは企業なので、企業自身で研究をしている方が多いのかとも思うのですが? 近藤 おっしゃるとおりです。やっぱり、みんなが使っている仕組みを作るのは企業です。結果として、データ駆動型の研究やサイバーセキュリティのシーズ技術を開発する研究も、みんなが使っている仕組みをを押さえている企業が強いですね。例えば、マイクロソフトのセキュリティソフトのディフェンダーってあるじゃないですか、あれが搭載されているパソコンって世界に多分、何十億台とあると思うのですが、それだけのデータが彼らは手に入るのです。 ─ 先生は、慶應で企業と共同研究をやっていたというのも、そういう理由からなのですね。 近藤 そうです。でも、データ駆動のほうは大変です。観測する仕組みを維持し続けることも難しいですし、質の良いデータを得ること自体が大変です。しかも、大規模でなければ研究になりませんからね。本当に手間がかかります。 ─ なるほど。では、例えば今先生が取り組んでいる分野において、課題と呼べるものは何でしょうか?これから研究や開発を進めるにあたって、日本や大学にとって足りないものは何だと思いますか?もちろん、国が主導して企業と大学を結びつけたり、大量に研究資金を投じたりすることも必要だと思いますが、明確に課題として挙げられるものがあるでしょうか?あ、そういえば、日本にはセキュリティを統括するような部署があるのでしょうか? 近藤 ここには、シーズの研究開発という点と、我が国の企業や団体のセキュリティを高めるという2つの側面があると思います。シーズを作るという点では、例えば国立研究開発法人(国研)としてサイバーセキュリティに特化した研究所を持っているところがあります。そういうところは、比較的大規模な研究予算をかけることで、安定して質の良い情報を大規模に収集する仕組みをいくつも作り上げていますね。 ─ なるほど。 近藤 データ駆動なセキュリティの研究は特にお金がかかります。そして、これもとある国研がやっていることですが、例えば、家にあるブロードバンドルーターがマルウェアに乗っ取られて、知らない間に他の場所に攻撃を仕掛けるということが、2010年代からよくありました。それを見つけるには、そのルーターにアクセスしなければならないのですが、この前まではその行為が法律に引っかかっていました。 ─ それは困りますね。 近藤 なので、その国研がセキュリティ上の脆弱性がある機器をスキャンして見つけるという活動を違法ではなくする法律が国策として作られました。 ─ なるほど。 近藤 つまり、データを得るには、やっぱりそのための基盤を作ることからです。もちろん、お金をかけて基盤を作るということになるのですが、プロアクティブなスキャニングなどの手段をとりながら、情報を少しでも得るための仕組みづくりも重要です。データ駆動でシーズを作るという点では、そういったところがネックになりますから。 ─ チームで連携するということですね。 近藤 必要だと思います。シーズについてはそうですが、実務的な面でも、最近は横連携の仕組みが出てきています。要するに、攻撃者たちはみんな横で連携しています。例えば、組織的に「私はマルウェアを作る人」「私はそれをプラットフォームに置いて維持する人」「私はそのマルウェアを使って、具体的な目的、お金を盗んだり情報を窃取したりする人」といった具合に、非常に分業が進んでいます。 ─ ちゃんと役割分担があるのですね。 近藤 そうです。彼ら、つまり攻撃者たちは、組織的に横で連携しながら活動しているので、守る側もちゃんと連携し合わないとダメだと言われています。これを「集団防護」とも言います。1つの組織だけでは攻撃者の活動を見つけられる数は少ないので、横で連携して、「うちでこういうのを観測したから気をつけてね」とか、「こういう事象が起こったら、こう対処するといいよ」といった情報を共有することが必要です。 ─ なるほど。 近藤 このような横の連携の仕組みとして、政府では内閣官房に「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC(ニスク))」という組織があります。もうすぐ発展的解消をするとも言われていますが、それはさておき(笑)。NISCが中心となって、守る側の横連携を進めているのが、今の国策としての現状だと思います。 ─ 分かりました。あと、先生のキーワードの中に「分散システム」というのがありましたが、どういう取り組みか少し説明して頂けますか? 近藤 はい。「インターネット」と書いて、「自律分散協調システム」です。 ─ おお、なんだかすごい。(笑) 近藤 ここでの「自律」とは、「自分で立つ」という意味ではなく、「自分で律する」という意味です。インターネットは、たくさんのネットワークがつながっているもので、1つ1つのネットワークは自律的に動いています。例えば、北大のHINESというキャンパスネットワークがありますが、これは北大の情報環境推進本部の人たちが自律して運用しています。つまり、北大のネットワークがあり、京大のネットワークがあり、東大のネットワークがある。それぞれがインターネットとして相互接続されているけれども、自律的に運用されています。分散というのは、今、大学だけでもたくさんのネットワークがあって、それが日本やアメリカ、さらには日本国内の地域ごとに分散して存在しています。これが自律分散という意味です。そして、協調がとてもインターネットらしい部分です。通常、自律分散なシステムは他にもありますが、インターネットの場合、「あなたのトラフィックを私が運ぶから、別の場面ではあなたが私のトラフィックを運んでね」という協調の仕組みが存在します。この協調こそが、インターネットの自律分散に加わる特性だと思います。 ─ なるほど。 近藤 この分散システムやインターネットの思想や設計を、個別のシステムのアーキテクチャにも応用するという研究を今進めています。 ─ そうすると、分散システムとサイバーセキュリティの2本の柱を先生が持っているというイメージなんですかね? 近藤 そうですね。サイバーセキュリティとインターネット工学というふうに言いますが、インターネット工学の派生形が分散システムということなのだろうと思います。 ─ 最後にもう一つ質問させてください。近藤先生がここの情報基盤センターでされているお仕事も、今お話しいただいたサイバーセキュリティとインターネット工学に関するものなのでしょうか? 近藤 北大は組織がきちんとしていて、研究をする部門と、全学のセキュリティを担当する部門と、教育を担当する部門がキチンと分かれています。 ─ 実はそれも最後にお尋ねしようと思ったのですが、サイバーセキュリティセンターという組織があり、それとは別に情報環境推進本部があり、推進本部にも情報セキュリティ対策室がありますが、これらの組織はどういった関係にあるのですか? 近藤 それはですね、サイバーセキュリティセンターは学外向けの組織で、情報環境推進本部 情報セキュリティ対策室が学内のセキュリティを守るための対策を行う場所です。要は、学内のセキュリティを維持するのが情報セキュリティ対策室の役割です。例えば、学外でセキュリティの人材育成イベントがあるときに、学内のセキュリティ対策を行う対策室が共催や主催をするのは、少し立て付けが変だということで、学外向けにサイバーセキュリティセンターが設立されたのです。だから、中身を見ると、サイバーセキュリティセンターと情報セキュリティ対策室は、中身は一緒な部分も多かったり(笑)。 ─ そういうことなのですね。同じ組織がいっぱいあるなと思ったのです。 近藤 そういうところも、本当に北大はしっかりしているなと思います。 ─ じゃあ、今までお聞きしていたのはほとんど研究のお話で、実務は北大の中のネットワークのセキュリティ担当者、っていうことですね。 近藤 そうです。不審なマルウェアっぽい通信を観測して、それを見つけたら対処しようという話を持ち上げる、といったことを対策室で行っています。 ─ すごいですね。研究もあり、実務もありで、教育もされるのですよね。 近藤 そうそう。この隣の部屋が学生さんの部屋です。「先端データ科学研究室」ですね。もともと、私が使っているこの部屋も、2年前まで在職された水田正弘先生(現 統計数理研究所 特任教授)が使っていました。先にお話に出ました南先生同様、水田先生も統計の先生です。統計解析を使ってデータを分析する、データ科学やデータサイエンスの研究室です。 ─ セキュリティ関連のこともデータとして扱うコースなのでしょうか。 近藤 おっしゃるとおりです。だから、データ駆動なセキュリティの研究なんかは、学生さんと一緒にやっていますね。例えば、ダークネットで観測されたデータに基づく研究なんかを、修士の学生とやっていたりしますね。あとは、今年入ってきた4年の学生が、インターネットのバックボーン、ここで観測されたデータに基づく研究を今年きっとやるはずです。 ─ 研究もあり、実務も、教育もある。こんな3つも業務があると、時間が本当に足りなさそうですね。 近藤 いやでも、3つの業務があって忙しいのですが、南先生とね、私は勝手に馬が合うなと思っていまして(笑)。とても居心地のいい職場です。 ─ よく分かりました。 近藤 あと、やっぱり北大って本当にちゃんとしているなと思います。例えば、外部資金の管理やその他の面でも、北大では各部局の皆様に様々お世話になっています(笑)。 ─ そうなのですね。いろいろと教えていただけると助かります。私たちは、どちらかというと、外部資金の中でもメジャーなもの、例えば科研費とかさきがけのように、皆さんがよく知っているものばかりを扱っているのです。総務省が所管する情報通信分野に関する国プロなどについては、あまり情報を持ち合わせていません。なので、どういう支援が必要なのか、ほとんどわからないので、どこかの機会に教えていただければと思います。 近藤 分かりました。 ─ 本日は、たくさんいろいろな話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。私の中で、かなり理解が深まりました。 2015年慶應義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。2016年同大学大学院医学研究科修士課程修了。2022年同大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。2013年から2017年まで同大学大学院理工学研究科研究員。2017年から2020年まで同大学インフォメーションテクノロジーセンター助教。2020年から2023年まで同大学情報セキュリティインシデント対応チーム助教。2023年8月より現職。サイバーセキュリティ、インターネット工学、分散システムに関する研究に従事。慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センター特任助教。独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) 産業サイバーセキュリティセンター研究員。国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) CIO補佐官。ACM, IEEE, IEICE, IPSJ, JSCS各会員。WIDEプロジェクトボードメンバ。CISSP。 |

|||

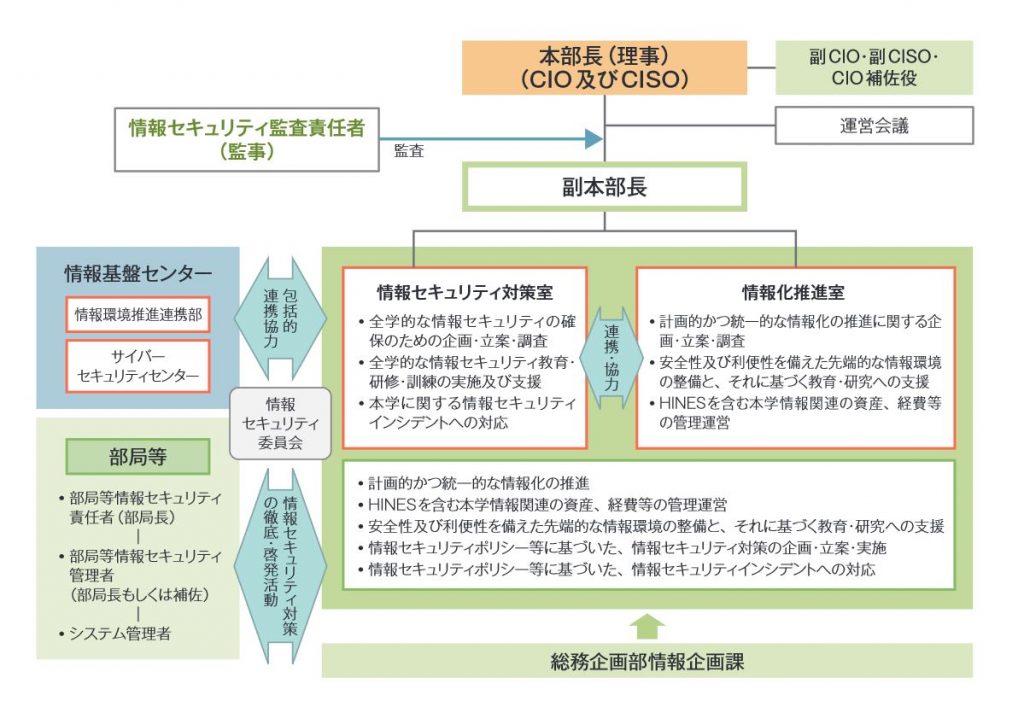

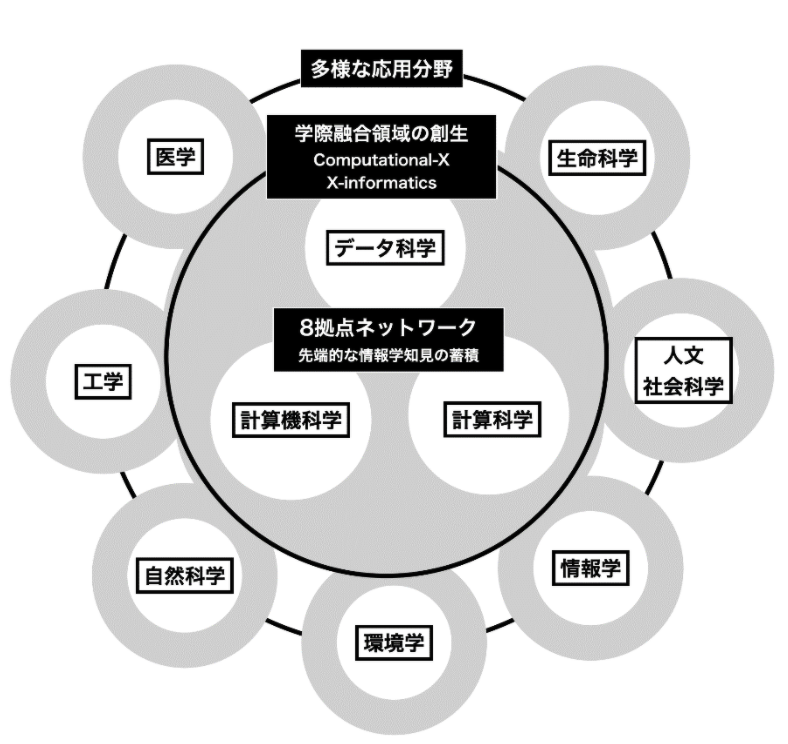

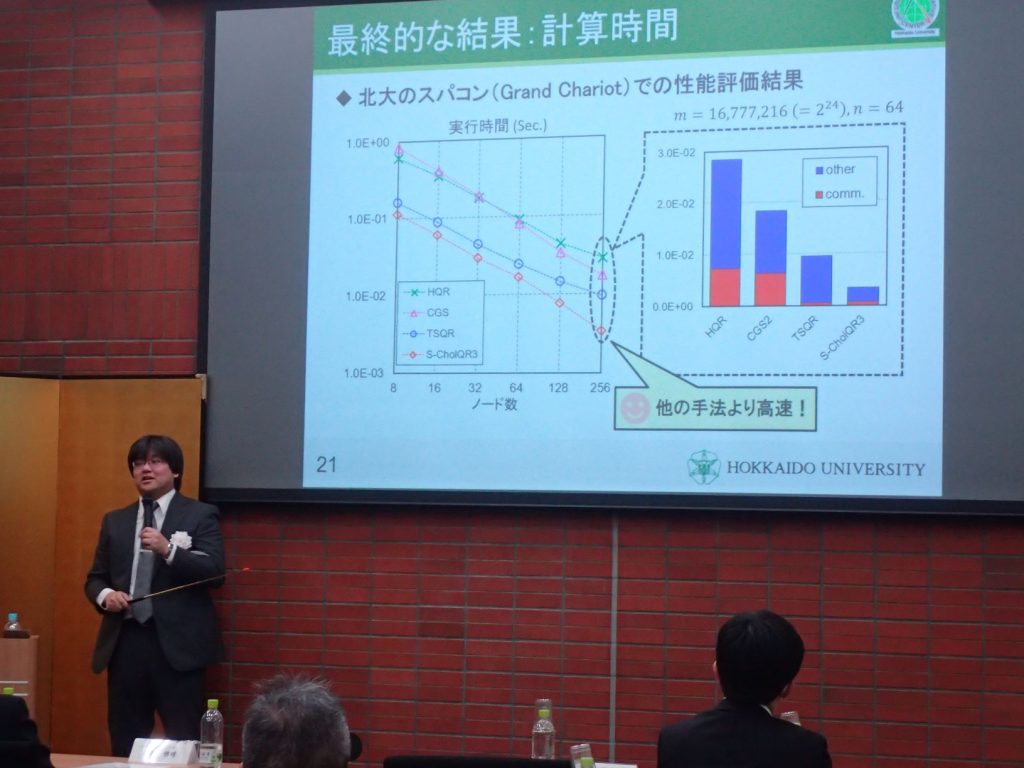

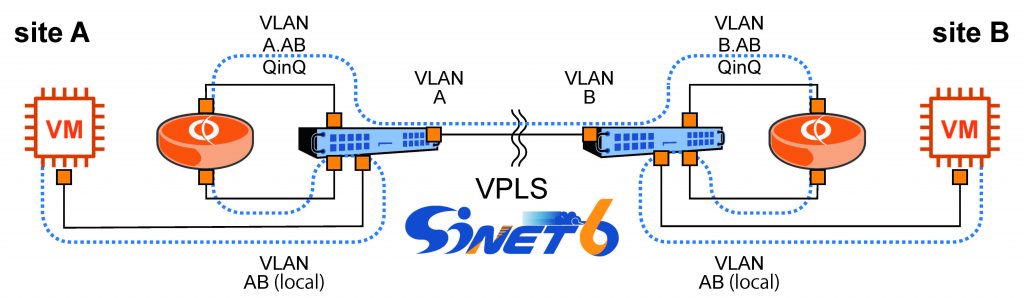

| Vol.4 情報基盤センター創立20周年記念式典レポート | 北海道大学情報基盤センター | Vol.4 情報基盤センター創立20周年記念式典レポート 北海道大学情報基盤センター 北海道大学情報基盤センターは、全国共同利用施設として情報化を推進するための研究開発ならびに情報基盤の整備および運用を行い、教育研究の高度化を推進するとともに、情報メディアを活用した教育の実施および支援を行うことを目的としております。当センターは、前身となる大型計算機センターおよび情報メディア教育研究総合センターの廃止・転換により、平成15(2003)年4月1日に設置され、2023年で創立20周年を迎えました。これを記念して、同年11月2日、北海道大学 百年記念会館において、「情報基盤センター創立20周年記念式典」を開催しました。記念式典には、当センターに関わりのある多くの方々にご列席いただき、20周年を迎えた当センターへさまざまなお祝いと期待の言葉を頂戴して、盛会のうちに終了しました。今回のウェブマガジンでは、この記念式典の様子をご報告いたします。(URAステーション 佐藤 崇) 初めに、主催者を代表して棟朝雅晴センター長が式辞を述べ、来賓をはじめ関係者の皆様に向けて感謝の意を表し、当センターの概要および20年間の歩みについて紹介されました。その中で、情報基盤センターが大学における情報環境整備および利活用に対して果たしてきた役割や、これまでの学際大規模計算機システムを利用した研究例について述べられました。また、今後の情報基盤センターの役割として、「大規模計算・ビッグデータプラットフォーム」「先進的・進化的アルゴリズムプラットフォーム」「研究者ネットワーク・高度人材プラットフォーム」の3つを有機的に結合した【社会の課題解決プラットフォーム】を実現する必要があるという考えを示されました。 次に、寳金 清博 総長より来賓の方々へ「これまで情報基盤センターの発展を支えてくださったご来賓の皆様、そして関係者の皆様に多数ご参集いただき、誠にありがとうございます。」との挨拶がありました。これに続くお話の中で、「コンピューティングのケイパビリティは大学の動力のかなりの部分を占め、ありとあらゆるサイエンスにとって極めて重要な基盤であり、ますます大学における情報基盤センターの責務が大きくなるということを強く感じました。」と当センターの重要性や今後への期待が述べられました。 続いて、来賓祝辞として、学術情報基盤を所掌する文部科学省研究振興局より参事官の嶋崎 政一 様、スーパーコンピュータ「富岳」を運用する理化学研究所計算科学研究センターよりセンター長の松岡 聡 様から、それぞれ、ビデオメッセージをいただきました。 嶋崎様からは「北海道大学情報基盤センターは、情報化を推進するための研究開発並びに情報基盤の整備および運用に精力的に取り組み、我が国の情報科学・計算科学をリードいただいている」「大規模な情報基盤を活用した共同研究の推進に尽力されており、今後も他大学と連携し、国際的学際的な共同研究をさらに推進されることを期待しております」と当センターに対する高い評価をいただきました。また、社会的な課題に対応するHPCの利活用の機会が広まっていることを踏まえて、「文部科学省も多様なニーズの拡大に対応する計算基盤の整備や貴センターの活動を支援できるよう取り組んで参りたい」との温かい激励のお言葉をいただきました。 松岡様からは「この20年間で、ごく一部の専門家に利用されてきたスパコンが、社会基盤としてさまざまな経済活動、製品開発、人々の活動へと実際に使われる世の中へと進展してきました。その中で北海道大学情報基盤センターは、棟朝先生を中心にスパコンのクラウド化など、スパコンの裾野を広げるような大切な活動をされており、まさにパイオニアであると感じております。」とのお言葉をいただきました。また、「今後、このような取り組みをさらに発展させて、産業育成・研究の推進、さらに我が国の発展に貢献したいと考えております。」と述べられました。 その後、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部長の板東 茂利 様、学術ネットワークSINETを所管する国立情報学研究所(NII)より学術基盤推進部長の合田 憲人 様それぞれから、祝辞をいただきました。 板東様からは、当センターの創立20周年に対しての祝意を頂戴するとともに、全国に先駆けて北海道で発足した北海道地域情報セキュリティ連絡会(HAISL)への参画、道民や事業者をサイバー犯罪のリスクから守るためのセミナーや将来を担うセキュリティ人材を育成する勉強会などのイベント開催などへの情報基盤センターの協働・連携に対し感謝のお言葉をいただきました。そして「道警としても、複雑化・多様化するサイバー空間の脅威に的確に対処し、犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現を図っていく上で、みなさんのお力添えが不可欠だと考えていますので、今後とも一層の連携強化とご支援ご協力を賜りたい。」と今後のさらなる連携、協力への期待を述べられました。 合田様からは、「北大情報基盤センターとNIIとは二組織の関係を越え、我が国の情報基盤の発展に向けて密に連携させていただいております。」というお言葉とともに、SINET6やNII研究データ基盤(NII Research Data Cloud)の利活用、学術研究プラットフォーム運営・連携本部会議などのNIIの情報基盤サービスの運営における当センターの貢献について高く評価していただきました。また、当センターで2011年から全国の共同利用機関としては初めて運用を開始した北海道大学アカデミッククラウドに関して、「今でこそクラウドは当たり前の時代になりましたが、当時はまさに雲の中のもので未知のものであったと思います。その中でいち早くこのような取り組みをされたというのは、先見の明だけではなく優れた知見と技術をお持ちだったからだと考えております。」との賛辞を頂戴いたしました。最後に「情報基盤技術の発展が目覚ましい中、北大情報基盤センターにおかれましては、今後もこのような先進的な取り組みを進められて、ますますご発展されることを祈念いたします。NIIもそういった活動にできるだけ支援させていただきたいと思っております。」という温かいお言葉で締め括られました。 式典に続き、記念講演会招待講演として、東京大学情報基盤センター長の田浦 健次朗 先生に「センター群で作り上げるこれからの情報基盤」と題するご講演をいただきました。 講演の前半では、情報基盤センターの在り方、今後の一番重要な使命として2つの点を強調しておられました。1つは将来の情報基盤を考え、方向づけし、しっかりと運用していくという点、もう1つは情報学をhubとした学際的な研究を進める点とのことでした。これを各大学の中だけで留めるのではなく、「全国のユーザーを意識して進めることが肝要で、そのためにも学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)を構成する8大学や国立情報学研究所(NII)との連携・協働が極めて重要だと思っています。」と述べていらっしゃいました。 続いて、情報基盤(ハードウェア、ソフトウェア)や情報学(携わる人の専門的知見)を取り巻く状況と課題として以下の3点を提示されました。 1.さまざまな分野で情報基盤が必要とされているが、分野ごとに大規模化・高度化対応するのが困難 2.裾野の広い分野で必要とされている情報基盤が提供できているか? 3.ソフトウェアの進化速度に追随できる基盤が提供できているか? これらの課題に応えるためにも、これからの情報基盤は、その利活用に期待する幅広い分野の方々との研究コミュニティを作り、ステークホルダーのニーズを考えながら設計していくことが重要だというお考えを示されました。そして「単に計算機やデータ基盤を使う分野がたくさんあるから重要なのではなく、情報学を専門とするものが提供できる知見・手法・ツールなどを核として、基盤センター群が常に学際的な貢献を果たしうる分野を広げていく良い機会だと捉えながら進める必要があります。」と述べておられました。 JHPCNは、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学がそれぞれ附置する、共同利用・共同研究拠点である8つの施設が共同して取り組む「拠点ネットワーク」で、大規模な情報基盤と情報科学・技術によって学際的な研究への貢献を目指しています。 mdxは、前述の8大学に筑波大学の人工知能科学センター、NIIと産業技術総合研究所を加えた9大学2研究所が共同運営する、データ科学、データ駆動科学、データ活用応用というものにフォーカスした高性能仮想化環境です。これまでのスパコンと異なる点は、仮想化環境であるため疑似的な占有環境を各ユーザーに提供できるというところが一番大きな違いです。 講演の最後には、基盤センター群の存在意義は全国の研究をサポートする情報基盤と情報学の知見を提供することである点、そして基盤センターの規模的にも技術的にも唯一無二のフラッグシップ基盤を作れるわけでも目指しているわけでもなく、最も重要なのは、【人の貢献、学際的な研究への貢献、基盤技術の研究への貢献】であるという点を強調されていました。そして、「それは8大学のネットワーク、NIIとの連携の力があればできると感じています。」と、講演冒頭にも述べられていた言葉で締め括られました。 続いて、本学情報基盤センターの飯田 勝吉 副センター長が、ご自身の研究内容である「QoSとセキュリティを考慮したネットワークアーキテクチャの研究開発」と題しご講演されました。 続いてネットワークアーキテクチャについての話題となりました。新機能あるいはQoS・QoE、セキュリティなどを提供するには、新しいネットワークの枠組みが必要であり、それをネットワークアーキテクチャと呼ぶそうです。その中でも今回は、「エッジコンピューティングによる超低遅延処理」に関する研究例をご紹介いただきました。エッジコンピューティングとは、IoT端末などのデバイスそのものや、その近くに設置されたサーバでデータ処理・分析を行う分散コンピューティングの概念で、クラウドにデータを送らず、エッジ側でデータ処理・分析を行うためリアルタイム性が高く、負荷が分散されることで通信の遅延が起こりにくいという特徴を持つとのことでした。 記念講演の最後は、本学情報基盤センター 准教授の深谷 猛先生が「最先端のスパコンを活用するための線形計算技術の研究」とのタイトルでご講演されました。 最後に、今後の展望として、スパコンの性能向上は鈍化するが、ニーズは増えるだろう、と予測されていました。その上で、「コンピュータの性能向上が難しくなるほど、限られた計算資源の有効活用が重要になるため、我々の研究分野の重要性が増すと考えています。同時に、利用者にとって使いやすいシステム・サービスを考える必要もあり、スパコンの設計・運用および自身の研究の両面において、ますます多様な分野の研究者との密接な連携・共同研究が重要になると思います。」という言葉で講演を締め括られ、会場の列席者から大きな拍手が送られていました。 今回の記念式典は、北海道大学情報基盤センターの20年間の歴史を振り返るとともに、関係者一同が今後の活動の継続、さらなる発展・成長に向けての決意を新たにする場となりました。 |

|||

| Vol.3 重田先生インタビュー -北大におけるオープンエデュケーションの これまでとこれから- |

情報基盤センター メディア教育研究部門 教授重田勝介 | Vol.3 重田先生インタビュー -北大におけるオープンエデュケーションの これまでとこれから- 情報基盤センター メディア教育研究部門 教授 重田勝介 情報基盤センターウェブマガジンのVolume 3となる今回は、2023年度より情報基盤センターメディア教育研究部門の教授になられた重田 勝介先生に、研究を始められたきっかけを始め、ご専門とされているオープンエデュケーションに関するこれまでの取り組みや今後の可能性について、お話を伺いました。(聞き手:URAステーション 佐藤 崇) ─ 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 重田 はい。私は大阪大学の人間科学部に入学し、その後、人間科学研究科を卒業しました。人間科学部は、いわゆる学際系の学部で、当時大きく行動系、社会系、教育系と分かれていて、私はそのうちの教育系に所属となりました。そこで教育工学という研究分野がありました。教育工学というのは、いわゆる教育方法学の中の1つなのですが、教育学は例えば、教育はどうあるべきかという教育哲学ですとか、教育の制度の比較をする教育制度学、あとは社会学などがあります。その中の、効果的な教育方法を考えるという分野、例えば、教育心理学や教育方法学などいろいろありますが、教育工学は、新しいテクノロジーや効果的な手法を導入して、教育の効果を高めるようなやり方、教育の実践方法を開発して評価する、さらにそういうものを理論化したりモデル化したりするといった分野なのです。私のいた研究室は、長年、コンピューターを使った学習や、遠隔教育、今はもうZoomなどを手軽にやっていますけど、当時はポリコムなどのテレビ会議システムを学校間に置いて、それをもちいて遠隔教育をして、その実践方法や効果を測定するという研究を大学院にかけてずっとやっていました。 ─ 先ほど、教育工学が日本独特とおっしゃっていましたが、かなり新しい分野になるのでしょうか。 重田 そうですね。日本で教育工学という分野が生まれたというか提唱されたのが1960年代ぐらいです。海外だと、いわゆる教育心理学ですとか教授システム学とかいろんな分野がありますが、それらもある程度統合したような形で教育工学という呼び方をしていて、科研費の細目にもなっているので、一つの学術分野として成り立っているということですね。 ─ 大阪大学は教育工学分野を先導する立場だったのですか。 重田 はい。日本の中で、学生の育成など拠点になっている大学がいくつかあり、大阪大学はその中でもかなり有力な大学の1つです。 ─ 重田先生は大学入学当初から、教育方法や教授方法といった分野に興味を持たれて入学されたのでしょうか。それとも大学に入った後で何かきっかけがあって、そちらの道に進まれたのでしょうか。 重田 はい。大学に入るまでは私は、あまり何になりたいかということを明確に決めていなかったので、いろいろ選べそうな人間科学部に入りました。その大学の部活動で、航空部という、グライダーで飛ぶ部活動に入っていました。そこで、いわゆる自家用操縦士の免許を取ったあとに、操縦教育証明という人に教える免許を取ったのです。その免許を取るときに、例えば教授法などの教育心理学のことを勉強した際に、興味を持ちました。 ─ その時点で教授方法まで学ぼうと思う方は多いのでしょうか。 重田 一応、操縦教育証明は国家資格なので、ある程度必要な知識を身につける必要がありました。試験科目にはいわゆる模擬授業などもあって、すごく下手くそな(笑)模擬授業をやった記憶があります。そのときに学んだ、教育方法とか技術の分野が結構面白いなと思ったのです。だから卒業論文でも、操縦士育成のeラーニングというのを作ったりしました。 ─ それから、ずっとその道を進まれているっていうことなのですね。 重田 はい。 ─ グライダー操縦がきっかけとは、とても面白いですね。では、先生のご専門であるオープン教育、オープンエデュケーションというものが、どのようなものなのか、教えていただけますか。 重田 ありがとうございます。オープンエデュケーションというのは、学校や大学の制度に捉われずに、生涯にわたって自由に学ぶような方法・教材を開発したり、そういう環境を作ったりする活動のことを指します。これはあくまで活動で、研究領域として始まったものではないのですが、例えばそういったオープンな教育に使うオープン教育資源、これをOER(Open Educational Resourcesオープン教育資源)と言いますけども、OERがどのくらい学校や大学教育に使われているかとか、どのくらい学習効果があるかを評価するとか、あとは、OERは無料なので、どれくらいコスト削減に寄与できるか、などが研究テーマとして挙げられます。他にも、大規模オンライン講座(Massive Open Online Courses、以下MOOC)というものがありますけど、それがどのように使われているのかという調査研究、また教育者としてどのように活用すれば教育効果が高まるのかという実践研究を研究テーマとしてかれこれ15年ぐらい取り組んできました。 ─ では、教育方法の中でもオープンエデュケーションに着目したきっかけなどはあるのでしょうか。 重田 はい。実は私が大阪大学の大学院のころに、オープンコースウェアというものが既に展開されていまして、そのコンテンツを阪大のアルバイトで作ったことがきっかけです。オープンコースウェア(以下OCW)というのは、2000年にアメリカのMITが寄付財団などの支援を受けて始めた、大学の授業で正規に使っている教材やシラバス、試験問題などを無償でウェブに公開する取り組みです。その動きを受けて、日本においても2006年にJOCW(日本オープンコースウェアコンソーシアム 現オープンエデュケーション・ジャパン:略称 OE ジャパン)というOCWのコンソーシアムができて、大阪大学も参加することになったのです。その際に、いろいろな学部からコンテンツを出してくださいという依頼があって、私は日本とアフガニスタンの間の遠隔講義をコンテンツにするという作業を行いました。時期的にアフガニスタン紛争の後だったので、日本からもJICAなどが地域支援をおこなっていたのですが、そこに関わっている方々が連続で遠隔授業をされたのです。その内容がアーカイブされていたので、それらをビデオにまとめて公開したものです。そこで初めてOCWというものがあることを知りました。 ─ 詳しくお教えいただきありがとうございます。 重田 そうですね。あのときは、アフガニスタン側にゲストを呼んで、日本側にコーディネーターの大阪大学の教授がいて、その教授の司会で向こうからいろいろ情報提供をしてもらうという形でした。現地で医療に関わっている方やJICAの立場で国際協力をしている方などの講義を、毎週オムニバス形式で行っていました。当時、メディア教育開発センターという、教育工学関連の研究もしていた国の機関が衛星放送もやっていて、その番組を流したりもしていました。一応、映像と音声を使ったものだったのですが、当時のインターネットは今みたいに品質がよくなかったので、映像はカクカクでした。 ─ 当時からそのような取り組みがあったのですね。少し戻りますが、先生のお話の中に出てきた、MOOCと今おっしゃっていたOCWとの違いはどこにあるのでしょう。 重田 実際に教育をして能力評価をするかどうかが一番の違いです。つまり、OCWやOERはただの教材群なので、それらを使って皆さんが自由に学んでくださいと、要は渡すだけなのです。ですが、MOOCの場合は、その教材を使って教える講師がいて、ELMS(Education and Learning Management System、北海道大学の教職員や学生が利用できる教育情報システム)を使ったeラーニングのように、コースの始まりがあって終わりがあり、最後にテストがある。ある程度のレベルに達したら、認定証を与えることで、教育の仕組みとして完結しています。そこが一番の違いですね。 ─ この認定証は大学の講義単位と同じ扱いのようになるのでしょうか。 重田 単位への振替をやっている大学もありますね。ですが、大学設置基準の関係上、MOOCの認定証をそのまま単位として読み替えることはできないので、例えば、対面教育の中にMOOCを教材として取り入れたりとか、学生を履修者として登録して、きちんと履修を把握し、別途対面教育や学習評価をする、といった方式でやる必要があるかなと思います。 ─ なるほど。 重田 そのまま単位として認定するようなことはないと思いますね。それはもう大学設置基準上の問題なので、本人証明もなしに受講した人にどんどん単位をあげることは、大学、要は教育機関として難しいですね。でも一方で、例えばデータサイエンス教育の分野では、北大のような拠点校が教材を作って、それを他大学に授業で活用してもらい単位を出すみたいなことはできます。当然、単位を出すのはそれぞれの教育機関ですが、そういう教材を共有化して、教育をある意味効率化しようとか、使った教材に対して、お互い改善をしていって、全体としてレベルアップをさせていきましょうという取り組みは、これからも続くと思います。だから、オープンエデュケーションによって、どれくらい大学の単位に読み換えるかとなるといろいろハードルがあるのですが、最初からきちんと大学間で単位互換協定を結ぶなどの整備をした上で、そういう教材を共有化して、教育の質を上げていくということは今までもありましたし、続いていくと思います。 ─ よくわかりました。その教材を作られているのは先生方だったり、ひょっとしたら外部委託だったりするかも知れませんが、得手不得手もあるとは思います。例えば同じ分野の教材でも、多少質的に違いが生じたりするかと想像しているのですけど、そういうのは全体で共有しながら、みんなでレベルを上げていくという形になるのでしょうか。 重田 そうですね。全体で上げてという考え方もあるし、素材となる教材を北大みたいな拠点校が作ったあとに、実際に使用する大学や高専、場合によっては高校が、レベル感を少し変えて自分たちの学生に合うものに作り変えていくということもあると思います。そのためには、教育効果の高い教材を作るということがポイントになります。私の兼務先のオープンエデュケーションセンター(以下OEC)の話になりますけど、最近だと、本学はリカレント教育に力を入れていて、2022年4月に大学院教育推進機構の中にリカレント教育推進部が設立されました。私も一応部員となっております。同推進部の活動の第1弾として、人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)のリカレント教育を2024年1月からやる予定で、今そのコンテンツを作っているところです。これも根底の作りとしてはMOOCみたいなもので、先生方がスタジオに入って講義を撮り、能力評価をできる課題やクイズを作って、どのように学習を進め、評価するかを考えなくてはなりません。コンテンツで学んだ後には、受講者が集まってグループワークをしたりディスカッションをしたりなど協同学習を行い、最終的に認定証を与えるということになります。効果的な教材を作るというのは、なかなか先生方だけではできないので、大学全体としての支援はある程度大事なのかな、と思っています。 ─ なるほど。では、大学の中で教材を作る人材というのは、どのような方々がいらっしゃるのでしょうか。例えば、大学の中でそういう人材を増やす、育てるという取り組みもありますか。 重田 はい。大学の教員は教育内容の専門家ではありますが、オンラインで教える方法の専門家ではないので、そこはどうしても、他の専門家の助けも必要になります。例えば、オンラインで教えるにあたって、どういうふうな教材の設計をして、どういうふうな学習評価をすればいいのか、インストラクショナルデザインと言うのですが、教材設計の専門家がまず必要です。それから、映像コンテンツを使うことが多いので、撮影したり収録したりして、教育用の質として問題ないものを作るための映像制作の専門家も必要です。あとは、教材の中に、出版社の図版ですとか本の表紙とか、第三者の著作物を使うことが多いので、その著作権処理の専門家も必要となります。もう1つは、情報基盤センターも関係していますけど、そういった学習環境を作るプラットフォーム、ELMSのことですが、そういうものを開発したり管理したりする専門家も必要です。教育内容の考案や教員間のコーディネーションは教員の役割ですが、教材設計・映像制作・著作権処理・プラットフォーム管理の部分は大学の中で専門家を用意する必要があると思います。ですが、実はこういう分野は、もともとどこかで専門家を育てているものでもないので、ある程度、経験がある人を雇って、中で人材育成をしていかないといけないのですよね。だからOECの職員も、例えばテレビ局でディレクターをしていたことがありますよとか、先ほど言ったような教育工学の分野で修士をとって、インストラクショナルデザインにある程度精通していますよとか、あとは美大に行ってデザインに精通しています、といった人に来ていただいて、中で徐々に育成をするという形で、先ほどの4つの専門家人員をそろえていくというのが現状になっています。 ─ 人材の確保が大変そうですね。現状、北大のOCWはどんどん増えている状態ですか。 重田 そうですね。OCWは学内の先生方から一般に公開したいという依頼があって出すものもある程度ありますが、半分以上は、例えば外部資金でコンテンツを開発した上で機関連携の教育をするということが既に決まっていて、そこでOCWを活用していただくというものが多いですね。だから、外部資金がついていて、そこでプラットフォームとして使っているので、OECにも外部資金をある程度つけていただいているというものもあります。 ─ 北大のこういう授業を学外でも聞きたいというような要望はあるのでしょうか。 重田 正直なところ、そういうことはあまり把握できていません。OECは主に学内予算で支えられ、基本的に大学内のニーズに基づいて運営されています。だから、学内で教育を一般公開したりですとか、教材を作って授業の中でいわゆるブレンド型学習をして、その効果を高めたりですとか、大学の教育改善に帰するものを受けるということになっています。基本的に大学の教育、授業の中で使っていただくことを前提に作るという形で進めています。 ─ 今、現状で北大のオープンエデュケーション教材はどのくらいあるのですか。 重田 7000コンテンツを超えています。1個の教材をどう数えるかという問題もありますが、OECでは大体毎年、20コース200コンテンツの作成を数値目標としています。コンテンツ制作を9年間ぐらいやってきたので、ある程度の数が蓄積されているのです。 ─ 相当な数ですね。ちなみに、北大の7600は日本国内でも多い方なのでしょうか。 重田 相当多いほうです。それこそ日本だと、東京大学とか京都大学はかなり作っていますけど、多分それに次ぐくらいの数はあると思っています。 ─ それはすごいですね。 重田 セミナーをある程度の頻度で開催しており、また毎年フォーラムを開催し、外部の有識者を招いて関連情報を提供いただいております。また、普段からOECを使っていただいている方に成果発表をお願いするなどの形で、できるだけみなさんにお伝えするようにしています。 ─ 新しい利用者は増えているのでしょうか。 重田 はい、徐々に増えてきました。仕事として最近増えているのは、大学として取り組みを始めたのでリカレント教育に関するものになります。またOECの本来業務ではないのですが、本年7月に総長が「HU VISION 2030」を発表されましたけど、あのビデオの作成など大学広報のお手伝いもしています。 ─ あのビデオを作られたのですね。 重田 そうですね。 ─ 先ほど、リカレント教育の話題がありましたが、例えば今、日本だけかもしれないですけど、少子化で学生さんが減ると予想されています。その場合に、正規以外の学生獲得の機会として、こういった教材を使ったリカレント教育というのは有効でしょうか。 重田 有効だと思いますね。リカレント教育は、当然大学としてある程度特徴的な領域をテーマに作ることが多いので、それによって受講した社会人の方は、もう少し学び直したいと考えて、よりその大学への関わり方を増やすことになります。 ─ なるほど。北大ではこういう授業をやっている、という宣伝効果もあるのですね。 重田 大学の特色を示すという意味でも大変重要だと思っています。 ─ こういった教材は無料が多いと思うのですが、将来的にこのような教育教材は大学の収入源として使えるようになるのでしょうか。 重田 はい。当然、その可能性はあります。OECでは、当然ですが教材自体は部局とか先生から依頼があるときは無料で作って、それを非営利で使っていただくことを前提にしています。だから、それを販売せず、学生や一般に無料で公開しているのです。それを前提に著作権処理をしています。第三者の著作物から使用許諾をもらうときに、これは非営利目的で使いますよということであれば、比較的許諾は得られやすいのです。一方で、例えばリカレント教育のように、本学の今の計画だと教材を販売することも想定していて、当然そこで収益が生まれてくるため、著作物を使わせていただく権利者にも、ある程度配分をすることになってきますよね。だからある意味、ハードルが高くなると思います。今後、大学の経営状況の改善や新たな収益などを考えると、リカレント教育に参加した方からお金をもらって、コンテンツは無料で見られるようにするという方法もありますし、もう1つは、コンテンツ自体をサブスクリプションで販売するといったことも考えることはできると思います。その代わり、やはり販売をする場合はコンテンツの作成が大変になってきますね。 ─ 作るときの前提から違うのですね。 重田 そうですね。それ専用に権利処理を含めてやらなければなりません。 ─ 月並みな質問ではありますが、オープンエデュケーションの教材作成や取り組みを進めていくにあたって、課題はあるのでしょうか。素人的には、こういうものを普及するためには、みんながパソコンの使い方を知らなきゃいけないと思うのですが、現状では利用者は現役世代というか、若い人が多かったりするのですか。 重田 世界の状況でいうと、MOOCみたいなオープンなオンライン教育を受講しているのは圧倒的に若い方が多いです。それは、学ぶことで単位がもらえるとか、それによって新しい就業の機会を得るということに結びつくからだと思います。ところが、日本のMOOCの場合は、調査によると比較的シニアの方が多いようです。現時点ではMOOCの履修でとれる認定証が何か就職に結びつくということはありませんので、いわゆるカルチャーセンターみたいな意味合いで、自分の見識を広げたいとか、場合によってはネットワーキングにしたいとか、そういう目的で使ってらっしゃる方が多いようです。また、企業内研修のeラーニングが結構進んでいるので、当然、会社の中でICTを用いていろいろ学ばれるってことは多い。つまり、企業内研修自体がオンライン化しているということはあるのかなと思います。あとは同じ世代の中でも、情報格差、デジタルデバイドとかいいますけども、情報通信技術や電子機器を持つ人と持たない人、それこそ高齢者の中でもありますので、なかなか全員が同じような状況にあるとは言いづらいですから、情報リテラシー、最近はデジタルリテラシーという言い方もしますけども、そこをうまく高めることは大事かなと思います。 ─ 大学の先生方は、授業のやり方や教え方などを学ぶ機会はほとんどなく教員になりますよね。オープンエデュケーションの教材で、授業のやり方というようなものを学ぶことは可能ですか。 重田 可能だと思います。東京大学はインタラクティブ・ティーチングという名前のMOOCをやっていて、大学教員とか、それこそ企業内研修の講師とかも対象になっているかもしれませんが、教えることの効果を高めるようなオンライン講座を受けて、そこで自分の知識やスキルを向上させるということをやっています。大学だと、そこにいらっしゃる先生方とか、リソースはどうしても限りがあるので、そういったことを先進的な大学がオンライン講座で教えるみたいなことも事例としてはあります。 ─ やはり既にあるのですね。 重田 やはり、そういうふうにある程度お互いに助け合っていかないと、全ての大学に専門家を呼ぶようなことはできませんし、大学の中でFDをやっても、なかなか忙しくて時間が取れないこともあると思います。その場合に、MOOCなどを利用して、学外の機関でもいいと思いますし、そのほうが合うという方もいらっしゃると思うので、学ぶ機会は幅広にあるほうがいいと思っています。 ─ 分かりました。MOOCのようなものがどんどん進んでいくと、教え方が得意な先生が人気になったりするでしょうか。塾講師みたいなイメージですが、お話しや教え方がうまいとか、そういうことで人気が出て、広い目で見るとあの先生の授業が面白いからと大学に学生が集まるということも想像したのですが。 重田 それはあるかなと思いますね。前提として、今までは小中高大学というところで出会う先生方から教えてもらう経験しかないので、教育の経験というのはばらつきがあったのですが、例えば受験対策にしても、今はそれこそYouTubeなどいろいろなところで上手に教える方がいらっしゃるわけです。だから、教師を見る目が結構厳しくなってきているのかなという気がします。最近だとコロナ禍で、先生方はZoomで授業をやるとか、ELMSだけで教えるということを強いられました。そうなると、これまでの教育のやり方があまり通用しないので、最終的に教え方が上手な先生とそうではない先生、学習支援ができる先生とそうではない先生というのは結構見えてしまうところもあると思います。今はポストコロナに入りつつあるといわれていますので、大学の授業を対面に戻しながら、ある程度オンラインの良さも生かすハイブリッド型にしましょうということで進んではいます。そうすると、やはり先生方に求められる職能が、これは初等中等教育もそうですけど、よりハイレベルになっているのかなという気はします。先ほどのインタラクティブ・ティーチングでもないですけど、大学でも内容だけ教えられればいいというわけにはいかなくて、その内容をどううまく伝え、学生を育てるかという教授方法や学修支援の工夫のところも問われてきているのかなと思います。 ─ 大変よくわかりました。 重田 情報基盤センターでは、私はメディア教育研究部門というところに所属していまして、そちらで研究をしているのが1つと、もう1つはOECの教育情報システムを担当しているので、情報基盤センター側や関連の事務組織との連携がどうしても必要ですから、その間でうまく情報共有をしてシステムを運用したり、システムの更新やカスタマイズを進めるという業務があります。 ─ なるほど。 重田 もう1つ基盤センター関連でいうと、もともとELMSは情報基盤センターで管理運用するシステムだったのですが、2015年にOECに移っています。ELMSは本学のいわゆる情報システムの中の1つで、全学のシングルサインオンに学生がログインして使うことになりますから、当然両者は連携しないといけません。あとは、学生のIDや教育に使うIDは、学務部で作られて、それをこちらのほうにデータとして連携させることで、SSOやほかのシステムを使えたりしているのです。その意味でELMSはデータの源泉の1つになっているので、他システムとの連携をうまく作り込まないとシステム全体のセキュリティレベルが下がり、運用上問題になってくることもあります。ELMSは5年に1回、システム更新をしていますが、当然システムのセキュリティレベルを高めながら、パフォーマンスや利便性を考えつつ、仕様を策定しています。学内のシステム同士で機能の重複があってはいけませんので、棟朝センター長をはじめ、いろいろとご相談しながら、最適なシステムを作っていくことが非常に重要です。OECの調達ではありますけど、半分は情報基盤センターの仕事として取り組んでいるということになります。 ─ 基盤センターでされている仕事のほうがどちらかいうと、システム寄りになっているのですね。 重田 はい、そうですね。システムの分掌自体はOECに移ってはいますが、そこだけでは完結しないことが多いので、両センターに関連する業者との折衝や、セキュリティ関連の先生方との調整を日々行なっています。先ほど話題にも出たリカレント教育を大学でやっていくことになりますと、対面授業の補助的な手段だったELMSが、リカレント教育のオンラインプラットフォームとして、大学の外に出ていくシステムとなっていきます。そのためにはシステムの使い勝手が向上し、セキュリティ面で堅牢化するためのシステム更新がこれまで以上に重要になると思います。そこが基盤センターにおける私の重要な仕事だと考えています。 ─ ありがとうございます。今回のお話を伺って、教育のオープン化のための教材作りやシステムの開発維持に対するご苦労や、教育の内容とかやり方、学ぶ方のニーズも多様化しているという現状がよくわかりました。 ———– 略歴 ———— |

|||

| Vol.2 柏崎先生インタビュー | 近畿大学 情報学部情報学科 准教授柏崎礼生 | Vol.2 柏崎先生インタビュー 近畿大学 情報学部情報学科 准教授 柏崎礼生 情報基盤センターウェブマガジンのVolume 2となる今回は、2009年まで北海道大学大学院情報科学研究科 助手(後に助教)として勤められ、2022年9月からは近畿大学情報学部准教授となられている柏崎 礼生 先生をお迎えし、本学情報基盤センター杉木 章義 准教授から、これまでのご研究の内容や北大所属当時の思い出なども含めてお話を伺いました。 【杉木】本日は近畿大学情報学部の柏崎先生をお招きしており、いろいろお話をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 【柏崎】よろしくおねがいします〜。 【杉木】近畿大学情報学部が2022年4月に開設されたばかり、柏崎先生も着任されたばかりではありますが、まずはこれまでの印象はどうでしょうか? (※1) =近畿大学のお話= 【柏崎】そのお話をするにあたって、まず僕の略歴を簡単にお話させていただくと、2005年まで北海道大学大学院工学研究科の学生として髙井先生(※2)の研究室でお世話になったあと、情報科学研究科の助手として採用されて、それから4年少し北大にいました。その後は流浪の民みたいな人生になるのですが、東京藝術大学に3年、大阪大学に6年、国立情報学研究所に3年いて、そして今年の春から近畿大学に着任するに至りました。 【杉木】東日本大震災発生当時は、私は茨城県に居て、福島第1原子力発電所からも約170kmの距離であったなど、日々刻々と変わる状況や不確かな情報に惑わされてばかりで、それどころではありませんでした。いざという時には、当事者に近ければ近いほど、何もできないんだなという印象があります。 【柏崎】話を戻しまして、4月に近畿大学に着任して一番感動してしまったのは、対面の入学式が開催されたことでした。かなり制約のある入学式ではあったんですが、出来たばかりのKDIX(※3)の建物に入ってきて色んなところを見物した学生さんが「僕はここでなら青春を満喫できるかもしれない」と友達と喋ってるのを見たとき、なんか込み上げてくるものがありまして。こういう言い方をすると大変恐縮ですが、今までいわゆる情報センターの教員として仕事をしてきて、1年生の学生さんと触れ合う経験がなかったので。「学生さんのとても多感な時期をお預かりするのは、これは大変なことだぞ」と身震いした、というのが着任後の正直な印象でした。 =広域分散プラットフォームDistcloud= 【杉木】柏崎先生は最近、分散システムの研究をされていたとお聞きしました。 【柏崎】北海道大学情報基盤センターが毎年夏に開催しているCloudWeekも、もう10周年を越えたわけですけど、CloudWeekの第1回が開催された頃から僕らの研究グループが着手しはじめたのが「Distcloud」という広域分散プラットフォームでした。これは有志が手弁当で計算機資源を持ち寄って、それらをSINETやJGNで相互接続して、その上でいろいろと自由闊達で愉快なことをやろう、というプラットフォームです。 こういうことをやろうとしたきっかけは、前述の東北地方太平洋沖地震で、杉木先生がおられた筑波大学もそうでしたけど、茨城大学とか大きな被害を受けて、様々なサービスの提供が困難になる事例というのが散見されましたよね。その時にIOT研究会(※4)の人々が、それを何とか助けられないか、手伝うことができないかと奮闘してらっしゃるのを見たんです。僕がかつて髙井研で読ませていただいていたUNIX Magazineやbitといった雑誌に連載を持たれていた方や寄稿されていた方など、僕にとってはヒーローのような人達がそこにいたことも印象的でした。 僕はそれまで、広域分散ネットワークの適応的な経路制御手法に関する研究に従事していたんですけれど、ネットワークだけでなく、計算機資源も含めた高可用性の重要性というのを痛感させられたのも、Distcloudというプロジェクトを始めた一つの動機付けでしたね。 =研究者としてのパフォーマンス= 【柏崎】近畿大学に着任して僕の研究室に4年生が5名配属されました。これがやっぱり今までの研究者人生においてがらりと変わった一番大きなポイントです。大阪大学にいた頃から、NICT(※5) のSecHack365(※6) に参加させて頂く機会に浴したこともあって、若い学生さんと触れ合う機会はそこそこあったのですが、一気に5名、9月からはさらに+6名の学生さんの面倒を見ることになるのは、不安もありますがわくわくします。 杉木先生は北大に着任されてからコンスタントに学生さんの研究指導に携わられていますけど、どうですか、加齢とともに、あるいは経年とともに、若い学生さんについてなにか思うところがあったら是非聞いてみたいのですが。 【杉木】私は反対にあまり熱意や感情といった起伏がなく淡々と接した方がよいのかなという気がしてきました。淡々とやる中で、うまく回るよう環境を整えないといけないというか、全くできていませんが。最近の学生さんは我々の世代より教育がよいのか、何をやらせてもすっとできますね。 【柏崎】僕はもうアラフィフと呼ばれる年齢に足を突っ込んでしまいましたけど、それでもやっぱり心の中でどこか「まだまだ若いものに負けてられん」なんて思っちゃうところがあるんですよ。例えばコーディング能力とか、先進的なWeb技術にどれぐらいキャッチアップできているかとか、そういうところでは負けちゃっているなーと思うことはしばしばあるわけですが。それでも「総合力ではまだこちらの方が…」などと言い訳のように心のなかで嘯いています。 それでもやはり感動してしまうのは、学生さんの成長度合いというか。たとえば4月から面倒を見させて頂く学生さんとか、9月10月ぐらいからでしょうか、何かコツを掴んだかのようにメキメキと成長していくことがあるじゃないですか。この「コツ」というのは大抵「失敗してもいいんだ」っていう開き直りみたいなものだったりするのですが、そこを通過した学生さんは新緑が萌えるようにというんでしょうか、感動するレベル、嫉妬してしまうほどの成長度合いを見せますよね。 =コンヴィヴィアリティについて= 【柏崎】こういう「失敗してもいいんだ」という開き直りが、好奇心を涵養するのかな、と思えたりもするんです。イヴァン・イリイチが提唱した「コンヴィヴィアリティ」という概念がコロナ禍において注目されたりもしましたよね。中京大学の鈴木常彦先生が以前からこの考え方に着目しておられて、学生さんがインターネットを作ったり壊したりすることのできる「Convivial Net」という取り組みをしてらっしゃったりしました。杉木先生は学生時代とか、学生時代じゃなくてもいいですけど、やらかしてしまったこととか、なんかありますか? 【杉木】一番やらかしているのは人生の選択だと思いますが、最近、国内出張の航空券を予約した際に発券手続きを忘れていて、前日に確認したら予約画面が真っ白、頭の中も真っ白になりました。慌てて予約し直しても同額だったので、本当に助かったとは思いましたが。 【柏崎】僕がやらかしたことは枚挙に暇がないのですが、今でも印象に残っているのは、僕が大学院生だった頃、まだ情報基盤センターも大型計算機センターという名前でしたが、SGI Onyx 300が導入されたんです。管理者が長尾先生(※7) だったと思いますけど、僕用に管理者アカウントを用意してくれたんですよ。これ言っていいことなのかどうか、もう時効ということで笑って許して欲しいですけど、一介の学生に管理者アカウントとかおおらかな時代だなあと思えますけどね。 それで当時から意識だけは高かった僕は「suで管理者になれるのは恐ろしい。sudoを入れるべき。」とか主張して、IRIX用のsudoパッケージを探してきてインストールしたんですけど、そうしたらなんと、/etc/passwd(※8)か /etc/shadow(※9)が綺麗に消えてしまったんです。しかもご丁寧にその作業をしたあと僕は一般ユーザに戻ってしまったので、管理者権限で仮のファイルをでっちあげる、みたいなこともできず。そこでIRIXの公知の脆弱性を調べて何とか権限昇格できないかと徹夜で試みました。結局できなかったんですけど。それで翌朝、髙井先生に報告したらめちゃくちゃ怒られました。でも本当に良い経験をさせてもらったなあと。 =混迷の世紀において= 【柏崎】コロナ禍もそうですけど、ロシアによるウクライナ侵攻もあって、民主主義への懐疑とか、反知性主義の昂進も含めて混沌とした世界になっていますよね。気が早いって思われるかもしれないですけど、世界大戦が勃発した後に、いち研究者としての自分はどう世界と向き合って行くかとかガチで問われている気がしてならなかったりします。杉木先生、そのあたりどう思います? 【杉木】私は世界や政治の世界の大きな動向と自身の本当に身近な周囲の動向は全く無縁ではなくて、何らかの形でリンクしているのではないかと思っています。ただ、そこから何か意味を見出そうとしても、あまりプラスにはならないんじゃないかと思っていますが。一方で突発的な大きな事象は、ある程度のところまでは簡単に起こるけれども、本当の最後のところは段々起きにくくなってきているような気もします。 【柏崎】僕個人としては「分からない」というか、安易に分かりやすい結論を提示する愚は犯したくないなというのが偽らざる正直な立ち位置なんです。こういう話の振り方をしておいてすごく卑怯臭いですけど。科学者が信奉する「論理的な正しさ」「科学的な正しさ」と、「決断としての正しさ」は全くの別物であって、科学的な正しさという棍棒で他者を殴るようなことはしたくないなと。 これまでもそうだったでしょうけれども、これからはこれまで以上に分野の垣根を越えた議論が求められていくのかもしれません。それはそれで僕にとってはとてもわくわくすることで、情報基盤センターにはそのハブとしての役割を期待したいところです。 注 ———– 略歴 ———— |

|||

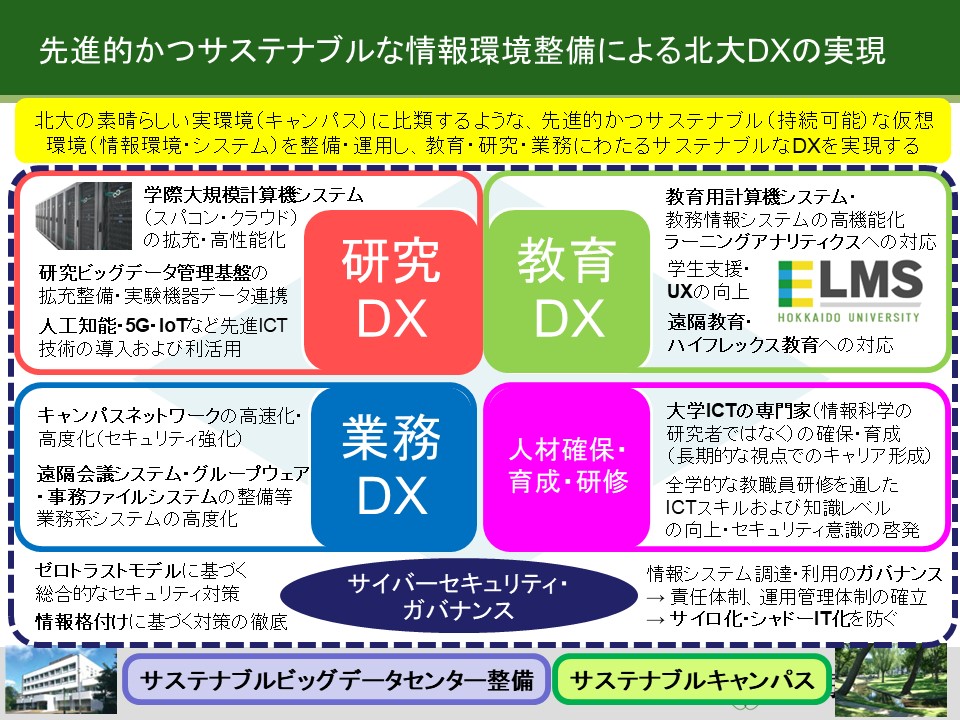

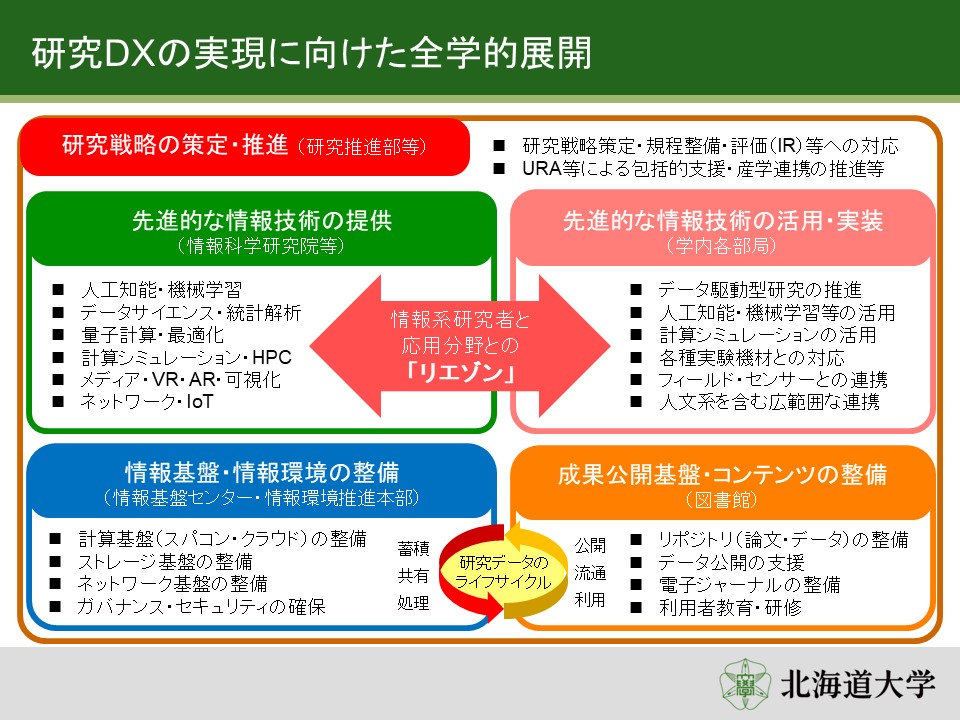

| Vol.1 デジタル変革のための情報基盤センターの役割 | 情報基盤センター長棟朝雅晴 | Vol.1 デジタル変革のための情報基盤センターの役割 情報基盤センター長 棟朝雅晴 北海道大学情報基盤センターの学際大規模計算機システムは、全国の大学や研究機関による学術研究を推進する計算リソースとして大いに利用されています。今回は2022年10月より情報基盤センターのURAとして兼務している私が、棟朝 雅晴 情報基盤センター長に、これまでのご研究の内容や北海道大学アカデミッククラウド導入の経緯、デジタル変革(DX)の推進などについてお話を伺います。(聞き手:URAステーション 佐藤 崇) ─ 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。ご存じのとおりほぼ素人なので、わかりづらい質問などもあるかもしれませんが、ご容赦ください。 棟朝 よろしくお願いします。 ─ まず、先生のご経歴、大学ではどんな研究をされていたかについてお話しいただけますか。 棟朝 私は小樽出身で、高校卒業後に北大に入学しました。長い話になるかもしれませんが、当時の理I系という、物理・数学系に入りまして、工学部の電気工学科を卒業しました。配属されたのは情報学の研究室でした。その当時は電気工学科と情報工学科が同じカリキュラムだったので、所属は電気工学科でしたが、研究室配属以降はずっと情報科学関連の研究を続けていました。大学院でも情報工学で博士号を取得しました。 ─ その後、今のセンターができるのですね。 棟朝 はい。2003年に大型計算機センターと情報メディア教育研究総合センターが統合されて今のセンターができた際には、大規模計算システム研究部門の所属となりました。ここは、現在のスーパーコンピューティング研究部門と、システムデザイン研究部門と関係しますが、いわゆるスパコンや大規模な計算機システムに関わる研究開発を推進するところでした。その後、デジタルコンテンツ研究部門の教授に昇任しまして、さらにシステムデザイン研究部門という新たに立ち上がった部門に異動となり現在に至るというところです。そして、2013年から副センター長を務め、2019年からはセンター長を拝命しております。 ─ ありがとうございます。ここから先生のご経歴を紐解いていきたいと思います。まず、大学入学の頃から、こういった情報関係の研究分野を目指したのでしょうか。 棟朝 学生時代は、制御工学に興味がありました。それで、電気工学科を選んだのですが、私の入った頃が1980年代の終わりぐらいですので、ちょうどインターネットのような新しい技術が登場しつつある頃でした。大学院生の頃には、北大にもインターネットが導入され始めていて、当時、研究室にもワークステーションと呼ばれる計算機がありました。それらを使った研究や、さらに博士課程の時には今のスパコンのような並列計算機を使って、負荷分散のアルゴリズムやシステムに関する研究をしていました。もともと電気工学科でしたが、いわゆる計算機の発展に伴って、そちらに興味が湧いてきたというところです。 ─ 計算機のどのような点に興味が湧いたのでしょうか。当時の計算機は、今のコンピュータよりもはるかに最先端な存在だったと思います。 棟朝 私が最初に配属された研究室に、先代センター長の髙井 昌彰先生がいらっしゃいました。髙井先生のご指導を受けて、並列分散処理と遺伝的アルゴリズムの研究を始めたのですが、そのきっかけも、たまたま髙井先生が購入された遺伝的アルゴリズムの教科書が大変興味深かったからでした。ちなみに、その教科書を執筆したのが、先ほど申し上げたイリノイ大学のゴールドバーグ先生です。最初に読んで非常に感銘を受けました。つまり、計算機の中で自律的に進化をさせて問題を解いていく、しかも、多様な生物が並列に進化していくのと同じように、大規模な並列分散処理とも親和性が高いという点に非常に興味を覚えました。 ─ 感銘を受けた本の著者の下で研究ができるというのは、すごく夢のある話ですね。 棟朝 そうですね、大変ありがたい話でした。 ─「並列分散処理」が先生の経歴の中にキーワードとして入っていますね。 棟朝 はい。並列分散処理ということで、先ほどのいわゆる負荷分散とか、あとは博士号をとった直後ぐらいは、例えばネットワークの経路制御のような、インターネット上での分散処理の研究をしていました。さらには、こちらのセンターに異動してからは、いわゆるクラウドコンピューティングですね。こちらにつきましては2011年、今から10年以上前ですけれども、北大アカデミッククラウドという学術向けのクラウドシステムの先駆けとなるシステム導入を私が担当しまして、設計から調達、そしてサービス開始にまで漕ぎ着けました。いわゆる並列分散処理の流れでは、クラウドコンピューティングに関する研究開発を進め、並行して業務としても、北大のクラウドをサービスとして提供することを、2011年から始めたことになります。大学関係のクラウドとしては最初の事例でしたし、民間の方とも一緒に進めさせていただいたので、その後この活動は、クラウド関係の業界などからも注目されることになりました。 ─ 北大が日本の中でも口火を切った存在ということですね。 棟朝 似たようなシステムは他の大学にもありましたが、いわゆるクラウドのミドルウェアといって、本格的なクラウド管理ソフトウェアを導入して、クリック一つでサーバやインフラが使える環境を作ったのは、北大が先駆けでした。実はこれも、人との出会いがきっかけでした。今は、オープンソースになっていますが、当時アメリカのCloud.com社というベンチャー企業が作っていたCloudStack(クラウドスタック)というクラウド管理のソフトウェアがありまして、その会社の社長であるSheng Liang(シェン・リャン)氏と国際会議でお会いして話が盛り上がり、これを導入することに決めました。通常、こういった最先端のソフトウェアを導入するのは、なかなかリスクが大きいのですけれども。 ─ そうですよね、先例などがない状態ですし。 棟朝 スパコンとクラウドシステムを同時に導入することになりましたので、最終的に入札の結果、日立製作所との協業となりました。業者の方にとってもかなりハイリスクで大変だったと思うのですが、一緒に奮闘してサービス開始に漕ぎ着けたのは、今振り返っても良い思い出です。本当に動くのだろうかと、ドキドキしながら対応していました。 ─ 当時から、そこに先生が目を付けた利点と言いますか、これはとても役に立つと思った理由などはありますか。 棟朝 当時はサーバの仮想化といって、集約化するところまではある程度できていました。今でいうアマゾンウェブサービスという、クリック1つでサーバにアクセスできて便利につかえる仕組みは始まっていましたが、それと同じことを大学内でできればおもしろいだろうなというところが、大きなモチベーションでした。もちろん、合理的理由としても、そのような集約化をするとかなりのコスト削減になるという目論みもありました。そういった、個人的におもしろいという感覚と、大学にとってのコスト削減や効率化には絶対必要だという強い確信から、リスクは高いけれどもやってみようということになりました。当時は、上司の髙井先生にもご理解いただいて、一任してくださったのは大変ありがたいことだと思っています。関係したベンダーや技術職員の方にも全面的に協力いただいて完成させることができ、非常に感謝しているところです。 ─ 大変な困難が想像できます。今でもそのシステムは北大の特色であって、他の大学にはないものなのでしょうか。 棟朝 もちろん、クラウド自体は一般的になっていますが、その後、システム更新が一度ありまして、今は、オープンスタックと呼ばれるものになっています。2回目の更新の時には、私と同じシステムデザイン研究部門で若手の杉木 章義准教授に対応していただいたのですけれども、本格的なクラウドを運用するのは非常に大変です。当時、私の予想としては、ほかの大学も北大に倣ってどんどん導入するかな、と思っていましたが、意外に追従されませんでした。北大の場合は、幸いにも、現場の技術職員の方々にきちんと対応していただけたという点が非常に大きかったのです。 最近では、北大も含めた日本の9大学と2研究所が連携して、mdx(※1)というデータ活用社会創成プラットフォームを立ち上げました。これも、仮想マシンを提供しデータ科学の研究を中心に活用するという点で、実は北大のクラウドとほぼ同じ中身です。この事業には本センターも参画していますが、ここに来てようやくこのような取り組みができるようになってきました。繰り返しになりますが、やはりクラウドを運用するというのは非常に大変なのです。 ─ 新しい技術ですから、技術職員も勉強が必要でしょうし、装置はどんどん進歩していきますから、クリアすべきことは山積みですね。クラウド運営の大変さはそのような点にあるのでしょうか。 棟朝 そうです、なかなか手間がかかるというところですね。いわゆるスパコンですと、もちろんそちらも運用は色々と大変なのですが、ログインして、バッチ処理でジョブを投げるという、比較的シンプルな運用になります。クラウドの場合には、システムをつくる人によって、使い方が全然違います。要は、サーバからネットワーク、全て設定してシステムを作っていきますので、個別性が高くなるのです。しかも、手軽に使ってもらうとなると、セキュリティの問題が生じますので、その点はなかなかハードルが高いところです。特に、研究用途の場合には、かなりの手間をかけて、システム化していかなければいけないのです。 ─ では、今本センターで使っているシステムを他の大学とも連携させるとなると、同じようなシステムに統一する必要性があるのですか。 棟朝 少なくとも、相互に運用できるような整合性をとって設計、構築していかないといけませんね。 ─ ハードルがかなり高そうですね。 棟朝 ですので、現行のシステムでは、各大学と調整をするのは大変でしたので、インタークラウドパッケージといって、東京大学・大阪大学・九州大学と連携するために北大の資源を各機関に設置し、まとめて使ってください、みたいなこともしているのです。 ─ なるほど。それは画期的ですね。ちなみに、先の話になってしまいますが、次のシステム構想も、先生の中にはあるのですか。 棟朝 はい、今はセンター長の職におりますので、方針は決めております。現在は、仕様策定委員会で次のシステムについて、検討しております。スパコンの性能拡充に加え、クラウドも最近の流れに合わせたシステムにアップグレードするということで、関係するセンター内の先生方にご検討いただいているところです。そちらは今、調達中ですので、詳細は申し上げられませんが、楽しみにしていただければと思います。 ─ 楽しみにしております。 では、少し話を変えて、本センターについてお聞かせください。私は着任まもないため、情報基盤センターと聞いたときに、そこがどういう業務をしているのか、所属されている先生方はどんな研究をしているのかという点が、あまり想像できません。学内にも、スパコンなどに馴染みのない研究者は少なくないと思いますので、所属されている先生方がどのような業務・研究をされているのか、ご説明いただけますでしょうか。 棟朝 本センターには、いくつかの側面があります。 ─ 大変よくわかりました。 棟朝 そうですね。例えば、国立情報学研究所が提供しているSINET(Science Information NETwork)という学術情報ネットワークの委員に本センターの先生方が何名か入っていますし、さらにセキュリティの関係の委員会等でも、本センターのセキュリティ担当の先生方が主導的な役割を担っています。北大だけではなくて、全国の学術ネットワーク、スパコンのネットワークでも、本センターの教員が主導的な役割を担っています。 ─ なるほど。 棟朝 遠隔地の接続については、本センターで対応しています。昔は地方にはSINETがあまりなかったのですが、最近はSINETのノードが地方にもできつつあります。例えば函館キャンパスは、昔は札幌から回線を引いていましたが、函館にSINETのデータセンターができましたので、函館から引くことができるようになりました。北大は非常に広いので、今後、例えば演習林にセンサーを置くとか、そういったことに対応していくことも重要だと考えています。 ─ わかりました。では、ここでお話を変えて、最近よく耳にするDX(デジタルトランスフォーメーション)についてお聞かせください。単語としてはよく聞くのですが、私にとってDXというのは、何がトランスフォーメーションするのか、わからない点が多いのです。その辺りから説明していただけるとうれしいです。 棟朝 「DX」というのは、単に情報だけではなくて、より広い概念だと思っています。DXとはデジタルのDとトランスフォーメーションのXですけれども、デジタルトランスフォーメーションを考えるとき、そのトランスフォーメーション(=変える)という部分がまず鍵になると思います。つまり、今あることを良く変えたい、その「変えたい」のためにDのデジタル技術があるのです。そのため、何かを変えたいとは特に思っていない人や組織には、DXは意味がない、と思っています。まず、トランスフォームをしたいという意志があって、そのトランスフォームのためにデジタル技術を使うことで変革がしやすいということ。Xが先に来てDがある、と思っています。 ─ なるほど、意志があるかどうかが大事なのですね。 棟朝 トランスフォームに関して、最近は、強制的にトランスフォームさせられるという例もあります。例えば、コロナ禍で出勤できなくなったり、リモートで業務をせざるを得なくなったりということで、みなさんよくご存じのとおり、ZoomやWebexのような、いわゆる遠隔会議のシステムが普及しました。私などは、Zoomは既に10年以上前、出た当時から使っていました。先ほどの「拠点ネットワーク」ですと、複数大学が参画していますので、テレビ会議が当たり前でした。ただ、トランスフォームについては、そのような新しいデジタル技術があるだけではだめで、みんなが使う状態になって初めてトランスフォームされたということになります。こういったコロナ禍のような社会情勢の変化によって、強制的にトランスフォームされて、技術としてデジタルを利用する、というのが、まず1つの側面としてあります。 まず、下のレイヤーとして、データセンターなどインフラのレベルから整備していきます。今は日本、世界全体でも、ものすごい勢いでデータセンターが整備されています。DXのデジタル部分には、これがないと始まりません。北大においても、本センター南館の大規模改修をこれから始めていきますが、さらに北館も含めて全体としてデータセンターを整備して、基盤となる下のレイヤーから支えていきたいと考えています。 ─ もともと人材が少ない北海道の中で、さらにIT分野となると、ものすごく絞りこまれるかもしれませんね。 棟朝 そうですね、そこが大変ですね。 あとは、研究DXの説明に移っていくと、こちらの図にもありますが、いわゆる情報基盤の整備というところは、本センターが、スパコン、クラウド、ストレージ、ネットワーク、ガバナンス、セキュリティといったようなものを担っていますけれども、われわれだけでできるものではなくて、例えば成果の公開に関しては附属図書館、先進的な情報技術そのものであれば情報科学研究院が担っています。もちろん、本センターも、スパコン、いわゆるハイパフォーマンスコンピューティングと呼ばれる分野を中心に機器を提供していますが、実際にそれを使いたい方、学内でニーズがある方とうまくつないでいくことが非常に重要だと考えていますし、URAの方にも今後ご協力いただいて、学内外での共同研究を進めていく必要があります。 ─ 私の方でも学内のスパコンに対するニーズ調査を進めておりますが、使い方はもちろん、それを使うことによるメリットをちゃんと理解して、その上で使いたいというような上級者は少ないので、どちらかというとデータはあるけど扱い方がわからないといった初心者からの講習会開催の要望をよく聞きます。これから新しく利用される方を広げて、スパコン人口を増やすためには、そういうところができるといいなと素人ながらに思っていました。 棟朝 まったくおっしゃるとおりだと思います。本センターは、スパコンの活用に関する講習会を頻繁に行っています。特に、新しいシステムを立ち上げた直後には複数回開催していまして、ハンズオンで実際に使ってみる機会を提供しています。ただ問題は、それを全ての分野でやるとなると、人手が足りないという点です。特に、最近ですとデータ駆動型の研究ですね、それぞれの研究分野の方がデータをお持ちですが、これをどうしたらいいのか、長期的にどう保存したらいいのか、どう処理したらいいとか、どう公開したらいいのかという、そこのサポートが決定的に足りていないと思います。 ─ 難しいですね。 棟朝 新たな人を雇用しないといけません。例えばグローバルファシリティーセンターの実験機器からデータを吸い上げて、スパコンやクラウドで処理して、リポジトリで公開するといったことを統一的にできるような枠組み、ハードウェアとかネットワークはあるのですけれども、いわゆる人的サポートや、ソフトウェアサポートというところが、課題なのです。この図にある、データフローのガバナンスというのを確保して、使いやすいシステムにしていくこと、これはかなり喫緊の課題でして、最近ですと特に大型の研究資金では、研究のデータにメタデータを振って、きちんと公開・管理をしないといけないというニーズが増えてきていますし、科研でもそういったことを求められています。そういったニーズに、今後対応していく必要があると考えています。 ─ そういうシステムは既にできあがっているということですが、現状で、本センターでは利用者に対しての支援はあるでしょうか。 棟朝 基本的には、やはりスパコンとクラウドでのサポートになります。業者によるサポートもありますし、あとは、無料で使えるという支援もしていますね。これは、先ほどの、共同利用・共同研究拠点で公募しているものですね。その他に、本センター独自で公募しているものや、学内向けの人工知能対応先進的計算機システムがあり、公募しています。それらに応募いただいて採択されれば、無料で使えるという支援をしております。 ─ 採択は難しいのでしょうか。 ─ わかりました。今後、スパコンというものは、われわれの研究用としてはもちろんですけれども、一般の方々でも使えるように発展していくものなのでしょうか。 棟朝 スパコンと一言で言いますけれども、例えば今、みなさんお持ちのスマートフォンがありますよね。実は、これは何十年か前のスパコンと性能は同じなのです。ですので、現在スパコンで当たり前になっていることは、20年、30年と経つと、コンシューマーレベルになってくるのです。それだけの計算を、今のスマートフォンはしているということになります。実は、スパコンと言っても縁遠いものではなくて、もちろんスマホのプログラムを組むというのは難しいとは思いますが、活用という意味では、みなさんが身近に使えるようになっていて、研究も支援しているということになります。 ─ なるほど、色々な側面で本センターはとても大きい役割を果たしているということですね。 棟朝 そうですね。 ─ 今回は貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございます。 棟朝 ありがとうございました。 ※1 mdx:9大学2研究所(北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、国立情報学研究所、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学および産業技術総合研究所)が連合し共同で運営している。 ※2 情報環境推進本部の本部長は令和5年4月より総長が指名する理事をもって充てる。 ———– 略歴 ———— 1996年北海道大学大学院工学研究科情報工学専攻博士後期課程修了。同年同大工学研究科助手。1998~1999年イリノイ大学アーバナシャンペーン校基礎工学部客員研究員。1999年北海道大学情報メディア教育研究総合センター助教授。2003年同大情報基盤センター助教授、2007年同准教授、2012年同教授。2013年情報基盤センター副センター長、2019年より同センター長となり現在に至る。並列分散処理、クラウドコンピューティング、進化計算等の人工進化、メタヒューリスティクス等の近似最適化アルゴリズムに関する研究に従事。本学情報環境推進本部において情報化推進室長、CIO補佐役を務め、本学の情報環境整備を主導している。これまでに情報処理学会北海道支部長・数理モデル化と問題解決研究会主査・論文誌「数理モデル化と応用」編集委員長、大学I CT推進協議会理事等を歴任し、現在は、進化計算学会会長、7大学情報基盤センタークラウドコンピューティング研究会主査。 |